Гомбожаб Цыбиков - Буддист-паломник у святынь Тибета

- Название:Буддист-паломник у святынь Тибета

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-52807-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Гомбожаб Цыбиков - Буддист-паломник у святынь Тибета краткое содержание

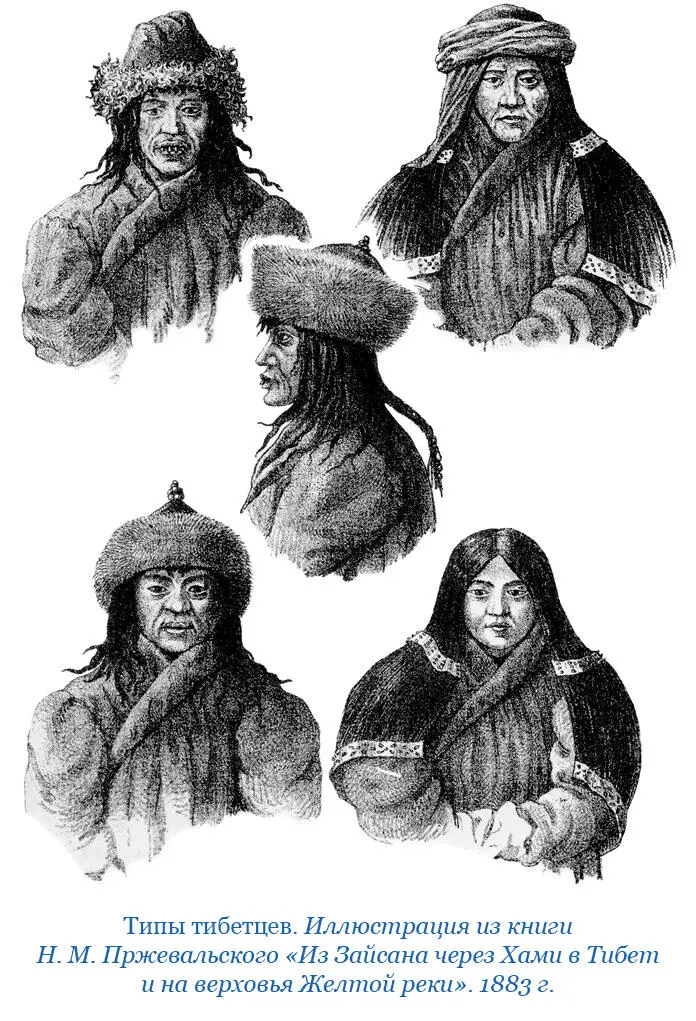

Тибет – это больше чем название, больше чем место на карте и даже больше, чем центр мирового ламаизма. Мы говорим «Тибет» – подразумеваем «тайна», «чудо», «мистика». Тибет в нашем рациональном материалистическом мире остается едва ли не последним заповедником духовности. А раньше он вообще был одним из главных порталов, через которые осуществлялась связь человечества со Вселенной в докосмическую эру. Как магнит Тибет веками притягивал к себе путешественников, торговцев и миссионеров, политиков и военных. Из русских исследователей нельзя не упомянуть с благодарностью Никиту Бичурина, Николая Пржевальского, Григория Потанина, Михаила Певцова, Петра Козлова, а также Петра Бадмаева, Елену Блаватскую и Николая Рериха. Часть трудов этих исследователей Тибета уже увидели свет в подарочной серии «Великие путешествия», часть готовится к выходу в свет.

Но совершенно особый вклад в изучение этой мистической страны внес Гомбожаб Цэбекович Цыбиков (1873—1930). Запомните это имя! Путешественник и исследователь, этнограф, востоковед, буддолог, государственный деятель и деятель образования Российской империи, СССР и Монголии, переводчик, профессор ряда университетов, – он прославился как первый известный фотограф Лхасы и Центрального Тибета и как автор уникальной книги «Буддист-паломник у святынь Тибета» – описания своего путешествия в Тибет в 1899—1902 гг., переведенного на многие языки мира.

Цыбиков не просто добрался до заповедной страны, которую многие до него проходили только «по касательной» или застревали на подступах, – он провел в Тибете 888 дней! Здесь он посетил важнейшие монастырские центры, сделал около 200 уникальных фотографий и удостоился аудиенции Далай-ламы XIII.

Только один факт. В январе 1905 года американский журнал любителей природы опубликовал снимки Цыбикова – первые в мире фотографии из тибетских путешествий. Исследователь передал неизвестному тогда журналу снимки безвозмездно, чтобы помочь редакции спастись от банкротства. Так началось восхождение к славе ныне всемирно известного бренда National Geographic.

Электронная публикация книги Г. Ц. Цыбикова включает полный текст бумажной книги и часть иллюстративного материала. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Особое достоинство издания уникального труда Г. Ц. Цыбикова – исключительная насыщенность иллюстрациями и документальными свидетельствами. Свыше 350 цветных и черно-белых рисунков, картин, карт и фотографий, в том числе и сделанных самим исследователем, помогают воссоздать неповторимый колорит Тибета во всей его первозданной, тогда еще не ведомой миру, красе. Книга напечатана на прекрасной офсетной бумаге. Это издание, как и все книги серии «Великие путешествия», будет украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станет прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Буддист-паломник у святынь Тибета - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Этот класс населения занимает квартиру в две больших комнаты, одна из коих служит кухней, а другая – спальней. В последней, обыкновенно в одном из противоположных входу углов, находится стол для будд или, иначе, домашний алтарь. На нем, ближе к стене, расставляют статуи будд, которые чаще находятся в отдельных киотах или имеют один общий шкафчик с открытой передней стенкой, иногда заделанной оконным стеклом. Перед ними два или три ряда жертвенных чашек, наполненных водой, цзамбой, ячменем, цветками и т. п. Каждый ряд этих чашек имеет по одной лампаде, наполняемой исключительно коровьим топленым маслом.

Затем по стенам комнаты – низенькие деревянные кровати с тюфяками, называемыми по-тибетски бойдан . Последние покрываются сверху коврами местного производства. Вместо тюфяков часто встречаются и войлочные постели, крытые местным сукном или другими материалами. Специальных подушек замечать не приходилось. Под голову кладут чаще платье, свернутое и сложенное в мешки. Одеяла ткутся из овечьей шерсти, узкими полосами наподобие ковров, так что с внутренней стороны немного напоминают искусственный мех. Затем эти полосы сшиваются между собой. Такие одеяла стоят, смотря по качеству, от полутора до четырех рублей.

Перед кроватями – небольшие низенькие столики, на коих ставят тарелки, чашки и т. п., но почти неотлучно на них стоит цзампор , большая деревянная чашка с крышкой, обыкновенно выкрашенная в красный цвет. В нее кладется мука цзамба , которая постоянно предлагается гостям первым кушаньем. Тут же, поблизости, можно найти так называемый мэ-пор , род глиняного горшка с большим отверстием сверху: в него плотно накладываются угли догорающего аргала. Мэ-пор, служа для поддержания постоянно теплым поставленного на него чайника с чаем, в зимнее время, кроме того, нагревает комнату, заменяя печь, которой не бывает в спальне. В этой же комнате хранятся деревянные сундуки и вообще все пожитки хозяев. Стенных украшений почти нет, если не считать таковыми разные изображения религиозного характера.

На кухне самое главное – печь или, вернее, очаг (по-тибетски – таб ), который при взгляде сверху напоминает внешними очертаниями трапецию, имеющую ближе к более узкому концу большое круглое отверстие для вставления при приготовлении пищи котла, а по острым углам своим небольшие отверстия с выступающими подпорками по краям. На них ставится небольшая посуда. Вышина такой печи не бывает более 0,5 аршина. У узкого же конца, сбоку, делается большое отверстие для накладывания топлива. К нему приделывается полукруглая с невысокими стенами отгородка, в которую вделывается конец железной трубы раздувального ручного меха. В противоположной к ней стороне пробивается небольшое отверстие для выбрасывания золы. Печь эта делается из глины и, хорошо обожженная, продается на базаре отдельно.

Для удобства она ставится на особое основание, вышиной около 3/4 аршина, со скамейкой для сидения истопника и загородкой для сваливания золы. Подле каждой печи почти всегда устраивается помещение для хранения топлива, которым в Лхасе, да и по всему Тибету, служит преимущественно сухой помет рогатого скота (по-тибетски – мэ-шин – «дрова»).

Здесь же на кухне, конечно, можно видеть и всю кухонную посуду, которая почти целиком сделана из хорошо обожженной глины. Кстати, должно сказать, что в гончарном искусстве тибетцы достигли значительного совершенства, как по художественности отделки, так и по умению обжигать глину.

Касаясь частностей, назовем главнейшие виды глиняной кухонной посуды.

1. Чурама – большой сосуд для воды.

2. Чубин – такой же сосуд меньших размеров для носки воды (носят на спине).

3. Хог-ди – чайник для наливания приготовленного для питья чая.

4. Чжя-хог – горшок для хранения чайной настойки, из которой берут небольшую дозу, и, разбавив кипятком, получают чай для питья.

5. Хог-ма – котел для приготовления пищи.

6. Мо-хог – особый высокий горшок с выступами внутри для вставления деревянных решетчатых загородок параллельно дну, предназначаемый для испечения посредством пара особых пирожков ( момо ).

Кроме этих глиняных вещей почти в каждом доме можно найти особый цилиндрический сосуд, называемый домо, или донмо и служащий для взбалтывания (заделывания) чая с маслом посредством поршня. Если к этому прибавить деревянные и медные ковши, а также деревянные и китайские фарфоровые чашки, то этим и ограничивается кухонный инвентарь первой необходимости.

В настоящее время в зажиточных домах глиняная посуда уже начинает уступать место эмалированной, которая в последнее время в прогрессирующих размерах стала ввозиться из Британской Индии. Кроме того, в богатых домах в большом употреблении посуда из красной меди и в особенности желтой меди, но у бедных вся посуда исключительно глиняная, приготовленная, как мне говорили, на гончарном круге. Сам я не видел производства глиняной посуды, так как в Лхасе нет заводов за отсутствием соответствующей глины. Гончарные работы производятся где-то в стороне от Лхасы.

Светские мужчины Центрального Тибета имеют троякого рода прическу волос. Высший и средний классы, а также окраинные пастушеские племена никогда не бреют волос на голове. При этом первый класс, состоящий из наследственных титулованных князей и высших чиновников, делает особую прическу, собравши все волосы на темени в пучок, который украшается еще золотым или серебряным с камнями (преимущественно бирюзой) гау (хранилищем амулетов). Второй же класс заплетает одну косу на затылке, делая спереди пробор точь-в-точь как у русских деревенских девушек. Пастушеские племена чаще ходят с распущенными волосами. Простой народ бреет часть головы, оставляя косу наподобие китайской.

Те и другие украшают косы, ближе к плечам, разными кольцами или же более или менее дорогими гау.

В правом ухе носят преимущественно одну бирюзу ( ю ) на шелковой ниточке, а в левом – большое кольцо с бирюзой (по-тибетски – алун ), знатные, а также богатые носят в левом ухе одиночную золотую серьгу ( со-чжя ), состоящую из кольца около 1,5 дюйма в диаметре. Один конец его остается свободным для вдевания в ухо, а другой продолжается книзу, и на него надеваются шарики с бирюзовыми вставками. Оканчивается он продолговатым, заостренным книзу зеленым камнем или стеклом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: