Гомбожаб Цыбиков - Буддист-паломник у святынь Тибета

- Название:Буддист-паломник у святынь Тибета

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-52807-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Гомбожаб Цыбиков - Буддист-паломник у святынь Тибета краткое содержание

Тибет – это больше чем название, больше чем место на карте и даже больше, чем центр мирового ламаизма. Мы говорим «Тибет» – подразумеваем «тайна», «чудо», «мистика». Тибет в нашем рациональном материалистическом мире остается едва ли не последним заповедником духовности. А раньше он вообще был одним из главных порталов, через которые осуществлялась связь человечества со Вселенной в докосмическую эру. Как магнит Тибет веками притягивал к себе путешественников, торговцев и миссионеров, политиков и военных. Из русских исследователей нельзя не упомянуть с благодарностью Никиту Бичурина, Николая Пржевальского, Григория Потанина, Михаила Певцова, Петра Козлова, а также Петра Бадмаева, Елену Блаватскую и Николая Рериха. Часть трудов этих исследователей Тибета уже увидели свет в подарочной серии «Великие путешествия», часть готовится к выходу в свет.

Но совершенно особый вклад в изучение этой мистической страны внес Гомбожаб Цэбекович Цыбиков (1873—1930). Запомните это имя! Путешественник и исследователь, этнограф, востоковед, буддолог, государственный деятель и деятель образования Российской империи, СССР и Монголии, переводчик, профессор ряда университетов, – он прославился как первый известный фотограф Лхасы и Центрального Тибета и как автор уникальной книги «Буддист-паломник у святынь Тибета» – описания своего путешествия в Тибет в 1899—1902 гг., переведенного на многие языки мира.

Цыбиков не просто добрался до заповедной страны, которую многие до него проходили только «по касательной» или застревали на подступах, – он провел в Тибете 888 дней! Здесь он посетил важнейшие монастырские центры, сделал около 200 уникальных фотографий и удостоился аудиенции Далай-ламы XIII.

Только один факт. В январе 1905 года американский журнал любителей природы опубликовал снимки Цыбикова – первые в мире фотографии из тибетских путешествий. Исследователь передал неизвестному тогда журналу снимки безвозмездно, чтобы помочь редакции спастись от банкротства. Так началось восхождение к славе ныне всемирно известного бренда National Geographic.

Электронная публикация книги Г. Ц. Цыбикова включает полный текст бумажной книги и часть иллюстративного материала. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Особое достоинство издания уникального труда Г. Ц. Цыбикова – исключительная насыщенность иллюстрациями и документальными свидетельствами. Свыше 350 цветных и черно-белых рисунков, картин, карт и фотографий, в том числе и сделанных самим исследователем, помогают воссоздать неповторимый колорит Тибета во всей его первозданной, тогда еще не ведомой миру, красе. Книга напечатана на прекрасной офсетной бумаге. Это издание, как и все книги серии «Великие путешествия», будет украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станет прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Буддист-паломник у святынь Тибета - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Головные уборы, или шапки, не отличаются однообразием. Простой народ носит обыкновенно войлочные шапки без козырька, какие носят китайские крестьяне сининского края, а также шапки различнейших образцов своего изготовления. Торговцы и зажиточные люди в обыкновенное время любят надевать известные китайские шапочки. Более своеобразными являются шапки, надеваемые должностными лицами. Князья и высшие сановники в торжественных случаях носят собольи шапки маньчжурского образца, а в обыденное время – шляпы с неширокими прямыми полями.

Те и другие украшаются пучком ниток, поверх коего прикрепляется шарик степени его чина и павлинье перо (по-китайски – лин-цзы ). Потомки древних князей, покровителей религии, являющиеся духовной аристократией, в большинстве случаев занимают должности дунхор и носят особые белые шапочки на самом темени, прикрывая известную прическу. Более низшие должностные лица обыкновенно носят желтые шапки, напоминающие фуражки без околышей и козырьков (по-тибетски – богда ), а свитная прислуга сановников носит шапку, состоящую из большого красного круга, по краям которого торчит красная же бахрома из шерсти, и небольшого приспособления для надевания на голову, делаемого из парчи.

Мне приходилось слышать объяснение, что такие шапки представляют шею после отрубления головы, из которой льется кровь, изображаемая бахромой. Этим символизируется то, что слуга постоянно должен опасаться быть обезглавленным своим господином, если только обнаружит неповиновение.

Покрой одежды тибетцев, как и у всех восточных народов, отличается однообразием, отличаясь, конечно, цветом и разнообразием материи, из которой она строится. Мужская одежда состоит из: 1) рубашки ( огчжу ), которая делается или с широкими рукавами, но без пуговиц, или без рукавов, но застегивающейся пуговицами; та и другая запахивается к правой руке; 2) панталон ( гутун ), с разрезами внизу для отправления потребностей без помощи рук; у рабочего класса панталоны чаще делаются вместе с безрукавной рубашкой, как у наших маленьких детей; 3) унтов ( лхамгой ), состоящих из войлочной, часто простеганной подошвы, края которых изогнуты кверху приблизительно на 0,5–1 дюйм; к этим краям пришивается головка из разноцветного европейского сукна ( гоньям ), от которой идет вверх голенище из местного сукна, почти исключительно темно-красного цвета.

Так как голенище очень мягко, то оно требует повязки ( лхам-чжю(г) ) на верхнем конце. Рабочий деревенский люд носит чаще сапоги с сыромятными головками и голенищами из полосатого местного сукна; 4) поверх рубашки любят носить род нашего жилета; 5) сверху же надевают халат ( чуба ), который всегда запахивается к правой руке. Халат постоянно подпоясывается кушаком ( ира ).

Что касается цвета «чуба», то у князей он желтого цвета (обыкновенно китайский атлас), у среднего класса – темно-красного, у простолюдинов – белого, у солдат – темно-синего. Края одежды отделываются парчой, привозимой из Индии.

От дождя и солнца зажиточные жители Лхасы защищаются зонтиками европейского изделия и по большей части черного цвета, изредка можно видеть и неуклюжие китайские зонтики красного или красно-желтого цвета из промасленной материи.

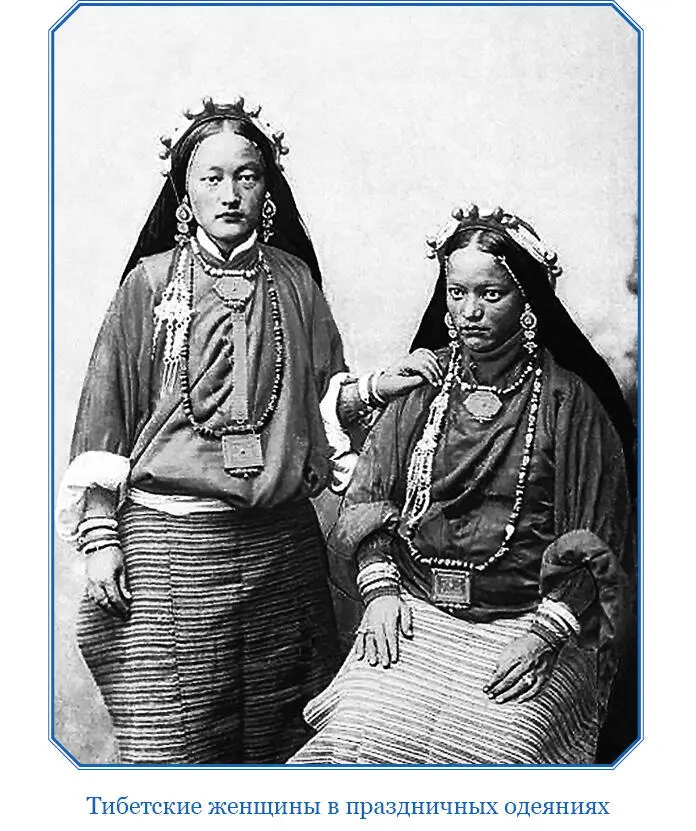

Переходя к описанию женских нарядов, предварительно заметим, что по прическе и костюму почти нельзя различить взрослых девиц и замужних женщин. Разве скажем, что девицы чаще оставляют одну маленькую косу на макушке головы, но и это не всегда, по-видимому, соблюдается. Только маленькие девочки носят одну большую косу, но как только им наступит 12–13 лет, родители всеми силами стараются сделать им прическу взрослых с ее неотлучными принадлежностями. Эта прическа состоит из одной маленькой косы, упомянутой выше, и двух больших кос ( ра ) сзади ушей. Они спускаются на спину и снабжаются от начала до конца немалым количеством фальшивых волос. Вследствие этого лхасские и вообще уйские женщины могут поразить густотой и длиной своих волос человека, незнакомого с этой подделкой. В концы этих двух кос вплетают красные шнурки с пучками на концах, доходящих почти до пяток. У поясницы эти косы соединяются несколькими нитками, длиной около 7–8 вершков, нанизанные у богатых жемчугом, а у менее зажиточных – мелкими фарфоровыми белыми бусами.

Поверх кос на голову надевается убор, называемый бачжу . Он состоит из упругого, деревянного, почти круглого обруча, обшитого обыкновенно красным европейским сукном, кругом его попеременно пришиваются коралл ( шюру ) и бирюза ( ю ).

В ушах женщины носят большие своеобразные серьги, называемые эго и делаемые у зажиточных из золота, а у небогатых из серебра. Они одного образца и отличаются лишь размерами, а также и качеством бирюзы, которою они облицовываются.

На шее поверх одежды носят небольшие киоты, называемые гау , предназначенные для хранения амулетов, но в настоящее время являющиеся исключительно грудным украшением. На лицевой стороне его вставляется преимущественно бирюза, но у богатых нередко приходилось наблюдать между бирюзой бриллианты и рубины.

На правой руке у кисти носят браслет из цельной, просверленной вдоль белой раковины, и называют его дунко. Он надевается девушке, когда ей около 10–11 лет, так что, когда она достигнет полного физического развития, браслет не может уже сниматься через кисть руки. На пальцах носят различные кольца ( цэго ). На левой руке носят обыкновенно браслеты из разных металлов.

Женщины обыкновенно не носят шляп, но в жаркое и холодное время года, в особенности в дороге, употребляют как головную повязку красный шарф ( карай – кашемирская материя). Нижняя рубашка по покрою сходна с мужской. Панталон они не носят вовсе, но их заменяет юбка, называемая, однако, гутун (т. е. панталоны), в отличие от ламских мад-ёг . Сапоги одинаковы с мужскими, только на головках их синяя полоса мужских заменяется зеленой. В холодное время женщины обыкновенно надевают халаты, похожие на мужские, но в теплое время большинство носят халаты без рукавов ( пуми – безрукавка), так что получается отдаленное сходство с сарафаном русской деревни. Сходство костюмов еще увеличится, если добавим, что все женщины носят четырехугольный фартук ( бандэ ), сшиваемый из местного, специально для него изготовляемого, сукна. Затем богатые женщины, являясь в лучших своих нарядах, привешивают на пояс, немного сзади бедер, серебряные цепочки (их пара), называемые паг-го(й) хаб-шю(г) , что значит «поясной футляр для иголок»; таково, очевидно, было первоначальное назначение привесок, футляр находился в нижней части; теперь это только украшение. Нижние концы цепочек заканчиваются пучками шелковых ниток, доходящими почти до земли.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: