Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото

- Название:Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-59497-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото краткое содержание

Есть судьбы, отправной точкой которых оказывается случайная встреча, а главной пружиной – удача. Такова судьба знаменитого русского исследователя Петра Кузьмича Козлова (1863—1935).

Великий путешественник, знаменитый Н. М. Пржевальский, однажды возник перед замечтавшимся о дальних странах молодым человеком и заговорил с ним. С этих пор судьба не имевшего никаких перспектив Петра Козлова, обреченного, казалось, всю жизнь прозябать на скучной однообразной работе в провинциальной конторе, переменилась как по волшебству.

Пржевальский, почувствовавший в юноше родственную душу, стал ему наставником, почти что отцом, взял в свою экспедицию, научил всему, что знал и умел. Четвертая Центральноазиатская экспедиция Пржевальского 1883—1886 гг., к сожалению, оказалась последним предприятием этого замечательно исследователя. Но для Петра Кузьмича она стала только первой, а за ней последовали еще пять, причем три последних возглавил сам Козлов.

И каждая из них – большая удача. Поражающие воображения труды, удивительные открытия, знакомство с Далай-ламой XIII, заслуженное признание, слава на Родине и за рубежом. И, конечно, сенсации! Открытый П. К. Козловым в 1907—1909 гг. мертвый тангутский город Хара-Хото (X—XIII вв.) подарил миру теперь знаменитую богатейшую коллекцию из тысяч книг и рукописей на тангутском, китайском, тибетском и уйгурском языках, сотни скульптур и древних буддийских святынь, а раскопки древних могильных курганов к северу от Урги в 1924—1925 гг. открыли гуннские погребения эпохи Хань III—I вв. до н. э., полные прекрасно сохранившихся тканей, ковров, седел, монет, украшений, керамики.

Только в одном удача отвернулась от Петра Кузьмича – ему так и не удалось побывать в Лхасе. Тибет – предмет юношеских мечтаний и зрелых надежд – открыл ему свое сердце, но не стены своей древней загадочной столицы.

Основу юбилейного издания, приуроченного к 150-летию со дня рождения выдающегося российского путешественника, составили два главных произведения П. К. Козлова: «Тибет и Далай-лама» и «Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото». В приложениях публикуется история последней (Монголо-Тибетской) экспедиции П. К. Козлова (1923—1926 гг.), краткое описание первой самостоятельной (Тибетской) экспедиции (1899—1901 гг.), подготовленное исследователем для журнала «Русская старина», а также малоизвестная автобиография путешественника.

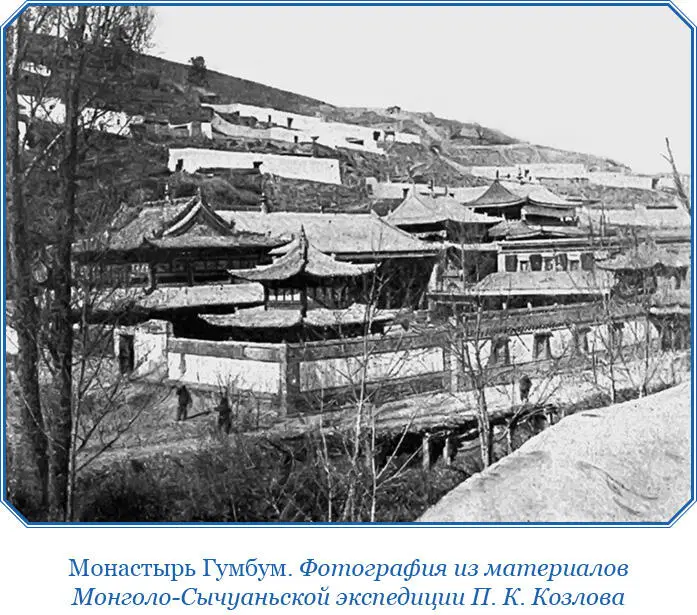

В подготовке этого юбилейного издания деятельное участие принимали сотрудники мемориального музея-квартиры П. К. Козлова в Санкт-Петербурге – А. И. Андреев, О. В. Альбедиль, Т. Ю. Гнатюк. Благодаря их усилиям издание обогатилось тщательно подготовленными комментариями и уникальным иллюстративным и фотографическим материалом.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги П. К. Козлова и базовый иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Сотни фотографий, большинство из которых выполнены самим исследователем, карты маршрутов, рисунки непосредственных участников экспедиций и впервые публикуемые цветные снимки из коллекции музея-квартиры П. К. Козлова составили иллюстративный ряд этого юбилейного издания. Эта книга, как и вся серия «Великие путешествия», напечатана на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлена. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

За историческим обо вскоре экспедиция оставила последнюю родниковую воду и вновь вступила в унылую безжизненную и безлюдную пустыню, заключившую нас в свои сухие горячие объятия до самого Алаша. Действительно, вокруг залегала типичная гобийская пустыня, известная у местных туземцев под названием Бадан-чжарэнг, не отпускавшая нас от себя в течение более нежели двухнедельного срока. По мере того как мы по ней двигались, пустыня эта характеризовалась ясно выраженными обнажениями красных и розовых гранитов и гнейсов; эти коренные породы иногда выступали на поверхность совершенно открыто, иногда бывали засыпаны большими массами темно-коричневого крупнозернистого песка, слагавшего высокие холмы, а в области развития хан-хайских осадков – скрывались под песками, перемешанными с гравием и щебнем. Вода здесь встречалась крайне редко и исключительно только колодезная.

Из растительности по-прежнему наиболее характерными представителями являлись: камыш, саксаул, тамарикс, который, между прочим, начал цвести с четвертого апреля, издавая тонкий аромат, затем – кендырь (Apocynum) и реже тограк, или корявый разнолистный тополь (Populus euphratica), растущий целыми аллеями вдоль галечных сухих русел. Голубое небо даже в безоблачные дни бывало обыкновенно недоступно для глаз, так как в воздухе постоянно стояла пыльная дымка, поднимавшаяся ежедневным ветром, часто переходившим в бурю. По таким пустыням, как настоящая или южно-монгольская, следует всегда путешествовать осенью или даже зимою, но ни в каком случае не летом. При этом нужно принять за строгое правило, иметь необходимый запас воды и прекрасного проводника, без которого среди однообразных барханов, постоянно меняющих форму и расположение в зависимости от направления ветров, очень легко заблудиться. Стоит только вспомнить описание путешествий в пустыне Центральной Азии Н. М. Пржевальского [98], чтобы еще более убедиться в справедливости сказанного. Пржевальский пережил немало трудных и ужасных часов в алашанских песках из-за дурного проводника.

По мере нашего удаления к юго-востоку местность начала повышаться, а грунт переходил в хрящеватый. Любопытно, между прочим, отметить, что по дороге от того же исторического обо к колодцу Цза-мын-худук имеется тограковая роща; с каким великим интересом мы следовали к этой заманчивой издали роще, до которой в течение полутора, даже двух часов не могли дойти, несмотря на кажущуюся из-за прозрачности воздуха, близость. и с каким великим разочарованием мы ее оставили. В роще и подле рощи не оказалось ни луга, ни мягкой почвы, ни воды, а имелись лишь голый, твердый, как камень, солено-глинистый грунт, напоминающий уродливо вспаханное поле, и следы обвалившегося и засыпанного землею колодца; к тому же, по словам проводника, здешняя вода никогда не была вполне пресной и содержала значительную примесь горечи.

За этой тограковой рощей нам открылась огромная площадь барханных и грядовых песков, среди которых все чаще и чаще попадались обточенные и отшлифованные песком и ветром камни.

На колодце Цзамын-худук, приютившемся у северной окраины высоких барханов, экспедиция вынуждена была простоять целые сутки по случаю сильной западно-юго-западной бури, прекратившейся лишь к вечеру шестого апреля. Пронесшаяся непогода совершенно уничтожила последние намеки на дорогу и сгладила все следы, сильно изменив рельеф крайне неустойчивой песчаной поверхности; температура несколько понизилась, пыль унеслась, и открылись широкие дали.

При этом колодце урывками мы наблюдали несколько видов птиц: саксаульную сойку, саксаульных воробьев, маленьких и больших сорокопутов (Otomela isabellina [Lanius isabellinus] et Lanius grimmi); из последних нам посчастливилось подстрелить в орнитологическую коллекцию экспедиции три отличных экземпляра. Здесь же была добыта и крупная песчанка (Gerbillus [Rhombomys opimus – большая песчанка]).

С тех пор как экспедиция еще раз вступила в пустынную часть Центральной Монголии, нам вновь пришлось перейти от обычных утренних переходов к послеобеденным, начиная от Гурбун-сайхана и до самого Дын-юань-ина, правда, с некоторыми перерывами; такие тяжелые безводные переходы преобладали, как всегда сильно утомляя участников экспедиции.

И раньше, и теперь – всегда я держался и держусь того мнения, что всякую пустыню следует переходить возможно скорее, не растрачивая чересчур драгоценных сил и энергии, необходимых путешественнику в далеких странствованиях. Однообразие и мертвенность дикой пустыни действуют самым удручающим образом на всякого человека и способны породить тоску, апатию и упадок духовной мощи в самых сильных натурах, беззаветно преданных делу изучения природы.

Итак, выступив с колодца Цзамын-худук по обыкновению после обеда, мы вскоре достигли небольшого обрыва хан-хайских отложений, выдававшихся возвышенным мысом среди низменного песчаного пространства и известных у туземцев под названием тэк, что в переводе означает «задвижка» или «запор». Отсюда открывался широкий необычайный вид: благодаря высокому стоянию дневного светила – в три-четыре часа дня – расположившиеся гигантскими пышными складками [99]на сбегавшей от юга к северу покатости пески особенно красиво пестрели серовато-желтой окраской. И здесь, судя по строению песчаных холмов, преобладающими ветрами оставались западные.

На северо-северо-западе темнели мрачные горы Эргу-хара, известные мне по предыдущему путешествию. Из общей горной группы выделялось несколько командующих вершин – Ханас, Куку-морито, Цаган-ула, Ихэ и многие другие. На северо-востоке чуть намечались неясные очертания еще более мощных горных складок, в нагромождениях которых трудно было разобраться; по крайней мере, наш довольно опытный проводник так и не мог назвать мне отдельных вершин этого расчлененного массива. Постепенно и медленно повышаясь, дорога вступила в слабо холмистую местность, рельеф которой разнообразился большими скоплениями летучих песков. Между бесконечными змееобразными гигантскими грядами, среди которых лавировал наш караван, виднелась темная или пестрая, блестевшая от пустынного загара крупная галька – продукт разрушения горных пород.

Обнажения красных растрескавшихся гранитов и гнейсов, выделявшиеся на поверхности заметными холмами, стали встречаться все чаще и чаще.

Мы остановились на ночевку в урочище Хая, где в летние месяцы, обыкновенно, проживают туземцы со своим скотом; воду здесь можно добывать сравнительно легко, так как в котловине у подножья одного из барханов, она стоит на глубине одного или двух футов [до 0,5 м]. Поставив палатку для старших членов экспедиции, младшие предпочли улечься под пологом неба, устроившись посередине бивака среди многочисленных вьюков. После пустынных безводных переходов мы, обыкновенно, никогда долго не беседуем между собою, а, попив чаю, скоро засыпаем мертвым сном, вверяясь бдительности часового. Кругом скоро воцаряется полнейшая тишина, и кажется, будто вся жизнь в пустыне замерла. Совершенно неожиданно ночью пронесся вихрь, опрокинувший офицерскую палатку; я, конечно, тотчас проснулся, но спавший невдалеке молодой спутник Бадмажапов, которого при своем падении палатка даже слегка накрыла, продолжал почивать мирным, безмятежным сном.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: