Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото

- Название:Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-59497-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото краткое содержание

Есть судьбы, отправной точкой которых оказывается случайная встреча, а главной пружиной – удача. Такова судьба знаменитого русского исследователя Петра Кузьмича Козлова (1863—1935).

Великий путешественник, знаменитый Н. М. Пржевальский, однажды возник перед замечтавшимся о дальних странах молодым человеком и заговорил с ним. С этих пор судьба не имевшего никаких перспектив Петра Козлова, обреченного, казалось, всю жизнь прозябать на скучной однообразной работе в провинциальной конторе, переменилась как по волшебству.

Пржевальский, почувствовавший в юноше родственную душу, стал ему наставником, почти что отцом, взял в свою экспедицию, научил всему, что знал и умел. Четвертая Центральноазиатская экспедиция Пржевальского 1883—1886 гг., к сожалению, оказалась последним предприятием этого замечательно исследователя. Но для Петра Кузьмича она стала только первой, а за ней последовали еще пять, причем три последних возглавил сам Козлов.

И каждая из них – большая удача. Поражающие воображения труды, удивительные открытия, знакомство с Далай-ламой XIII, заслуженное признание, слава на Родине и за рубежом. И, конечно, сенсации! Открытый П. К. Козловым в 1907—1909 гг. мертвый тангутский город Хара-Хото (X—XIII вв.) подарил миру теперь знаменитую богатейшую коллекцию из тысяч книг и рукописей на тангутском, китайском, тибетском и уйгурском языках, сотни скульптур и древних буддийских святынь, а раскопки древних могильных курганов к северу от Урги в 1924—1925 гг. открыли гуннские погребения эпохи Хань III—I вв. до н. э., полные прекрасно сохранившихся тканей, ковров, седел, монет, украшений, керамики.

Только в одном удача отвернулась от Петра Кузьмича – ему так и не удалось побывать в Лхасе. Тибет – предмет юношеских мечтаний и зрелых надежд – открыл ему свое сердце, но не стены своей древней загадочной столицы.

Основу юбилейного издания, приуроченного к 150-летию со дня рождения выдающегося российского путешественника, составили два главных произведения П. К. Козлова: «Тибет и Далай-лама» и «Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото». В приложениях публикуется история последней (Монголо-Тибетской) экспедиции П. К. Козлова (1923—1926 гг.), краткое описание первой самостоятельной (Тибетской) экспедиции (1899—1901 гг.), подготовленное исследователем для журнала «Русская старина», а также малоизвестная автобиография путешественника.

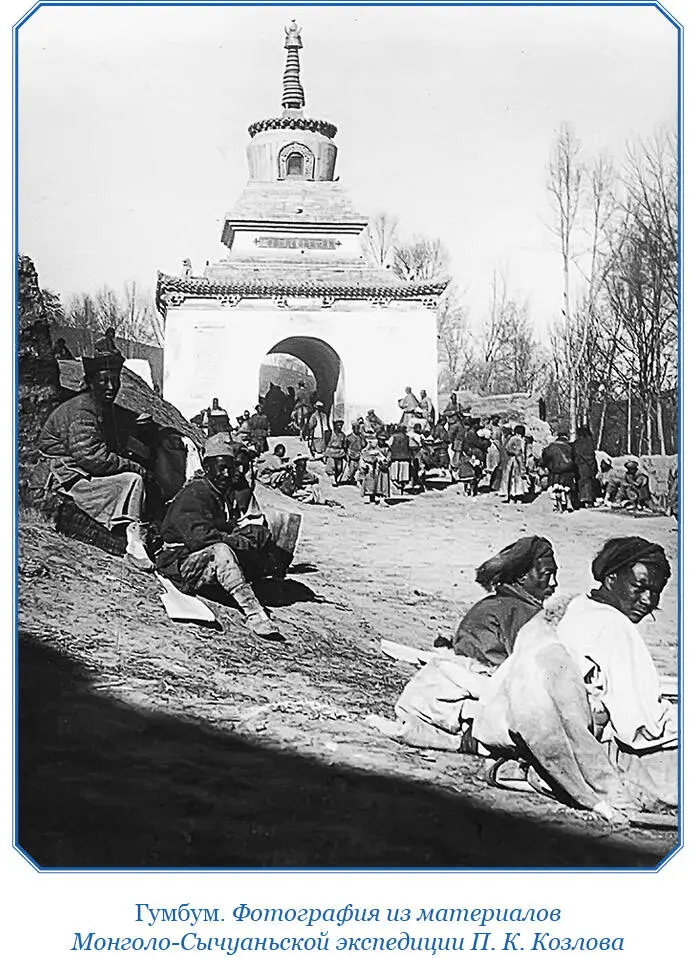

В подготовке этого юбилейного издания деятельное участие принимали сотрудники мемориального музея-квартиры П. К. Козлова в Санкт-Петербурге – А. И. Андреев, О. В. Альбедиль, Т. Ю. Гнатюк. Благодаря их усилиям издание обогатилось тщательно подготовленными комментариями и уникальным иллюстративным и фотографическим материалом.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги П. К. Козлова и базовый иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Сотни фотографий, большинство из которых выполнены самим исследователем, карты маршрутов, рисунки непосредственных участников экспедиций и впервые публикуемые цветные снимки из коллекции музея-квартиры П. К. Козлова составили иллюстративный ряд этого юбилейного издания. Эта книга, как и вся серия «Великие путешествия», напечатана на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлена. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Весь следующий переход до урочища Элькэн-усунэ-худук мы следовали по маршруту моей Монголо-Камской экспедиции. Пески постепенно росли, обнажения розовых гранитов тоже увеличивались. Прекрасный колодезь – место кашей стоянки – был бережно прикрыт гагарой [100]и придавлен сверху тяжелыми ветвями саксаула, засыпанными, в свою очередь, толстым слоем песка. Эти меры предосторожности по отношению к колодцам в пустыне Монголии необходимы, иначе живительная влага была бы скоро засыпана мусором и погребена окончательно все тем же песком.

На этом колодце нас догнал геолог Чернов, отставший от нас с целью более подробного ознакомления с хан-хайскими отложениями окрестностей Цзамын-худука; он был очень доволен результатами своих работ и с присущей ему энергией принялся за изучение песков и выходов коренных пород, залегавших на нашем пути.

Немного позднее вслед за А. А. Черновым в наш лагерь прибыл монгольский чиновник, командированный своим начальством с южной дороги [101]для того, чтобы выяснить точный маршрут экспедиции. От этого алашанского посланца мы узнали более подробно о состоянии нашего ургииского транспорта, благополучно прибывшего в Дын-юань-ин, и о том, что Алаша-ямунь весьма хорошо относится к экспедиции. Обсудив свое положение, я решил следовать в урочище Табун-алдан – «Пять (ручных) саженей», где предположено было встретиться с людьми цин-вана, высказывавшего мне большую предупредительность и любезность.

Зоологическая часть экспедиции пополнилась здесь очень интересными образцами ящериц, среди которых особенно ценными являлись представители родов Phrynocephalus et Podarces (Eremias), как например, Eremias przewalskii [круглоголовка Пржевальского], которая за свою величину и яркую раскраску известна у туземцев под названием гюрьбюль-могой, что значит «ящерица-змея». Из птиц нами впервые были добыта пустынная славка (Sylwia nana), а из грызунов – заяц (Lepus gobicus [Lepus tolai gobicus]).

За Элькен-худуком мы стали пересекать второстепенные гряды, поднимаясь и опускаясь в лога, богатые гранитными обнажениями. В особенности памятен мне один песчаный холм, лежащий у берега лога, протянувшийся с юго-юго-востока на северо-северо-запад. Весь этот холм, от основания до вершины, представлял из себя в сущности не что иное, как выход массивного гранита, постепенно засыпаемого песком. В настоящее время выступы его еще кое-где сохранились, но не подлежит сомнению, что с годами коренная порода сгладится, отшлифуется и закроется или занесется слоем песка, и тогда гранитный холм превратится в подобие настоящего песчаного бархана.

В укромных местах у каменных выступов нарядно красовался пышный кустарник – хату-хара, или желтоцветный шиповник, сплошь унизанный светлорозовыми цветами, на которых любили останавливаться мухи и шмели. Солнце пригревало довольно ощутимо: в 1 час дня в тени термометр показывал +24,7°С, ветер палил и омрачал даль. По песчаной поверхности во множестве бегали большие черные жуки (Carabus), за которыми я любил наблюдать. Однажды я видел, как целая компания этих блестящих жесткокрылых, забравшись в тихий уголок, гонялись друг за другом. Заметив в стороне какую-то странную сплоченную группу жуков, я стал ближе всматриваться в нее и вскоре понял, что несколько особей поедали своего собрата и уже изгрызли у него целый бок. Несчастный страдалец все еще старался спастись, и только мой приход избавил его от смерти, так как я разогнал его алчных соседей. Подошедший ко мне казак тоже заинтересовался этой картиной, но нашел, что с жуками нужно расправляться иначе: он взял одного из нападавших, убил его и, разорвав на части, бросил остальным; последние с жадностью накинулись на эту подачку и в миг уничтожили ее. Эти же самые жуки наносили и нам немалый вред, пока мы не изучили их нрав; посаженные для умерщвления в одну банку с циан-кали, с мухами, они жили гораздо дольше последних и успевали перед смертью наесться этими самыми мухами, среди которых попадались, конечно, ценные экземпляры.

Постепенно поднимаясь и достигнув 3 750 футов [1140 м] абс. высоты, дорога привела нас к высокому, двойному на вершине холму Холбо-цаган-тологой, за которым, спустившись по каменистому, засыпанному песком руслу, экспедиция остановилась на ночлег. К югу убегала долина, окаймленная каменистыми выходами. Северо-западный ветер с пяти-шести часов дня усилился и к вечеру перешел в настоящую бурю.

Прохладное тихое утро десятого апреля застало наш караван обычно мерно шагающим среди почти непрерывных обнажений кристаллических пород. Сначала выступали гнейсы, смятые в крутые складки с меняющимся простиранием; далее в поперечном направлении тянулись гряды розовых выветрелых гранитов.

В мелкогалечных сухих ущельях, окаймленных аллеями тограков, кое-где проживали кочевники, довольствуясь водою, добываемою здесь же из колодцев. В одном из таких ущелий мы встретили развалины кумирни, пустовавшей около десяти лет. Новые постройки буддийской молельни из глины уже воздвигались на новом красивом месте у южной окраины мелкосопочника. Обнесенный высокой глинобитной стеной, храм совершенно сливался с серым тоном горного холма, прикрывавшего приют богомольцев от господствующего северо-западного ветра.

Эта небольшая кумирня, называемая Шара-тологойнэн-сумэ, вмещает в себе до десяти лам, проживающих в ней преимущественно летом. В настоящее время здесь было тихо, мертво, пустынно.

Между развалинами и новыми постройками храма стоит священное обо, выстроенное над чудным источником. Воды этого живительного ключа при истоке заключены в особые продолговатые плоские гранитные бассейнчики, называемые туземцами Чюлун-онгэцу, что в переводе означает «Каменные лодки».

Неподалеку от обо мы наблюдали много типичных выветрелых гранитов в виде плитообразных отдельностей или котловин и ниш выдувания. Здесь лежали и отдельные обдутые, обглоданные бурями глыбы, и матрацы, и шарообразные округлые формы, покоившиеся на массивных пьедесталах. Сама по себе твердокаменная поверхность земли бывала чаще всего присыпана гравием и крупным или мелким песком.

Всюду, вблизи воды Чюлун-онгэцу во множестве виднелись следы диких баранов (Ovis) и боро-цзере или хара-сульты (Gazella subgutturosa), посещающих ежедневно этот водопой. Пресмыкающиеся и земноводные чаще и чаще обнаруживали свое существование. Из растительных форм описываемой местности свойственны: все тот же тограк, который тянулся в виде длинных аллей или располагался группами и реже в одиночку; в последнем случае стояли вековые великаны, преимущественно посередине сухих речных русел; а из кустарников – все тот же хату-хара, ласкавший глаз своими изящными светло-розовыми цветами, Reaumuria, Myricaria и Tamarix, отдававший путникам свой тонкий аромат; бледноголубые и сиреневые ирисы и желтая или белая лапчатка (Potentilla) довершали однообразные картины южномонгольской природы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: