Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото

- Название:Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-59497-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото краткое содержание

Есть судьбы, отправной точкой которых оказывается случайная встреча, а главной пружиной – удача. Такова судьба знаменитого русского исследователя Петра Кузьмича Козлова (1863—1935).

Великий путешественник, знаменитый Н. М. Пржевальский, однажды возник перед замечтавшимся о дальних странах молодым человеком и заговорил с ним. С этих пор судьба не имевшего никаких перспектив Петра Козлова, обреченного, казалось, всю жизнь прозябать на скучной однообразной работе в провинциальной конторе, переменилась как по волшебству.

Пржевальский, почувствовавший в юноше родственную душу, стал ему наставником, почти что отцом, взял в свою экспедицию, научил всему, что знал и умел. Четвертая Центральноазиатская экспедиция Пржевальского 1883—1886 гг., к сожалению, оказалась последним предприятием этого замечательно исследователя. Но для Петра Кузьмича она стала только первой, а за ней последовали еще пять, причем три последних возглавил сам Козлов.

И каждая из них – большая удача. Поражающие воображения труды, удивительные открытия, знакомство с Далай-ламой XIII, заслуженное признание, слава на Родине и за рубежом. И, конечно, сенсации! Открытый П. К. Козловым в 1907—1909 гг. мертвый тангутский город Хара-Хото (X—XIII вв.) подарил миру теперь знаменитую богатейшую коллекцию из тысяч книг и рукописей на тангутском, китайском, тибетском и уйгурском языках, сотни скульптур и древних буддийских святынь, а раскопки древних могильных курганов к северу от Урги в 1924—1925 гг. открыли гуннские погребения эпохи Хань III—I вв. до н. э., полные прекрасно сохранившихся тканей, ковров, седел, монет, украшений, керамики.

Только в одном удача отвернулась от Петра Кузьмича – ему так и не удалось побывать в Лхасе. Тибет – предмет юношеских мечтаний и зрелых надежд – открыл ему свое сердце, но не стены своей древней загадочной столицы.

Основу юбилейного издания, приуроченного к 150-летию со дня рождения выдающегося российского путешественника, составили два главных произведения П. К. Козлова: «Тибет и Далай-лама» и «Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото». В приложениях публикуется история последней (Монголо-Тибетской) экспедиции П. К. Козлова (1923—1926 гг.), краткое описание первой самостоятельной (Тибетской) экспедиции (1899—1901 гг.), подготовленное исследователем для журнала «Русская старина», а также малоизвестная автобиография путешественника.

В подготовке этого юбилейного издания деятельное участие принимали сотрудники мемориального музея-квартиры П. К. Козлова в Санкт-Петербурге – А. И. Андреев, О. В. Альбедиль, Т. Ю. Гнатюк. Благодаря их усилиям издание обогатилось тщательно подготовленными комментариями и уникальным иллюстративным и фотографическим материалом.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги П. К. Козлова и базовый иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Сотни фотографий, большинство из которых выполнены самим исследователем, карты маршрутов, рисунки непосредственных участников экспедиций и впервые публикуемые цветные снимки из коллекции музея-квартиры П. К. Козлова составили иллюстративный ряд этого юбилейного издания. Эта книга, как и вся серия «Великие путешествия», напечатана на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлена. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Переправившись на противоположный возвышенный правый берег речки, экспедиция была встречена Ц. Г. Бадмажаповым, в обществе которого мы приехали к торговцу-китайцу, где и расположились на краткий отдых. Быстро пробежали мы полученную корреспонденцию, а затем направились вдогонку каравана, успевшего пройти около четырех верст и разбить лагерь у колодца Хату-худук. В этот вечер мои спутники мало разговаривали между собою; каждый из них мысленно перенесся к родному очагу и жил своими личными интересами, забыв на время Центральную Азию, все трудности и лишения походной жизни и целиком отдавшись теплым интимным воспоминаниям. Вырезки из газет и самые газеты приблизили нас, лишенных долгое время всякого общения с культурным миром, к европейским событиям. К сожалению, отрадного я в них ничего не нашел: все тот же прежний полумрак, то же болезненное состояние царит на родине. Утром двадцать второго апреля чуть свет предстояло нам выступить к Дын-юань-ину, до которого оставалось все же тридцать шесть верст.

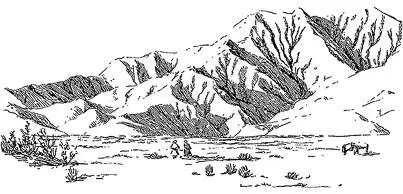

Экспедиция двигалась с большим подъемом; неутомимые верблюды шагали бодро; все – и люди, и животные – чувствовали, что отдых уже близок. По мере приближения к горам – отпрыскам Алашанского хребта – песчано-глинистые гряды возвышались, усыпанные галькою лога углублялись. Алашанский хребет все яснее и яснее выступал из-за пыльной дымки, постепенно открывая свое сложное строение и характерную расчлененность. Подножье массива выражалось плоскими холмообразными выступами, разделенными глубокими падями, залегавшими между ними. Устья ущелий резко намечались среди общей однообразно-желтой окраски пустыни своим темным размытым и обломочным материалом. К полудню караван остановился на два часа привалом в урочище Цзуха, за которым вскоре показались контуры стен и угловых башен крепости Дын-юань-ина; вблизи оазиса вздымались грандиозные холмы хан-хайских отложений.

На этом последнем переходе к Алаша-ямуню невольно обращает на себя внимание необычное обилие змей. Чаще всего приходится наблюдать самую обыкновенную для здешней местности серую большую тонкую змею (Taphrometopon lineolatum [стрела змея]), извивающуюся в три-четыре кольца у обрывов или быстро переползающую дорогу: реже, и даже очень редко, встречается другой вид – серовато-коричневатый, с темным ремнем по хребту и, наконец, третий вид – широкой, короткой, пестрой змеи, держащейся преимущественно у корней пустынных кустарников и невысоких холмиков. Ящериц здесь также очень много, в особенности плоскоголовых – Phrynocephalus [по-видимому – круглоголовка], тогда как узкоголовых. – Eremias (Е. multiocellata [глазчатая ящерка] и Е. argus [монгольская ящерка]) – мы встречали мало. Из птиц попался интересный дрозд (Oreocichla varia [Turdus dauma areus]), вероятно, пролетный, временно отдыхавший у пустынной дороги.

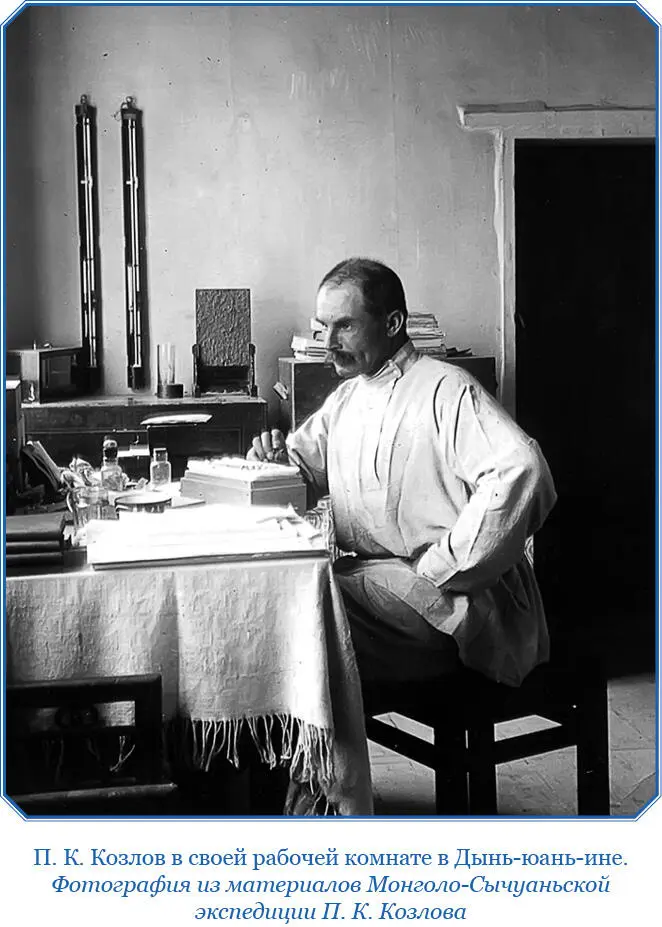

В трех верстах к северу от Дын-юань-ина, на вершине гряды красуется обо; еще через одну версту экспедицию встретили мои спутники Четыркин и Мадаев, два месяца тому назад вполне благополучно доставившие из Урги транспорт экспедиции. Все это время они жили на попечении Ц. Г. Бадмажапова, хорошо отдохнули и поправились. Мало этого, мы сами тотчас по приходе в оазис Дын-юань-ин также расположились под его гостеприимным кровом. Здесь можно было разобраться с накопившимся научным материалом, распределить и упаковать коллекции и привести в порядок журналы и наблюдения.

Сумерки незаметным образом спустились на землю. На темном небе изящным тонким серпом вырисовывалась молодая луна. Шум и трескотня близкого города вскоре умолкли, слышались лишь оригинальные звуки буддийских священных труб, раковин и барабанов, созывающих лам на молитву. Эта своеобразная музыка всегда бывала приятна моему слуху, в ней улавливалось нечто стройное, нечто гармонично слившееся со звуками природы – шелестом листьев, шумом леса и пением птиц. В девять с половиной часов вечера раздался обычный ежедневный пушечный выстрел, возвещавший время закрытия городских ворот.

Затем наступила ночная тишина. Усталые члены экспедиции скоро отошли ко сну. Но долго, долго не спалось мне: помимо моей воли картина за картиной проходили в моем воображении. Вспоминался самый ранний, давно минувший период первого посещения Алаша – оазиса и прилежащих гор. Еще живее вырисовывалось вторичное пребывание в этих местах осенью 1901 года, когда я с Тибетской экспедицией возвращался к родным пределам из далекого, богатого, очаровательного Кама [118]. В обоих случаях на первом плане картины появляется величавый облик истого, гениального путешественника Н. М. Пржевальского. Невольно чувствовалось, что образ дикой девственной природы Центральной Азии и чистый вдохновенный образ ее первого исследователя неразрывно слились в одно стройное целое, в одну общую живую гармонию.

Описание оазиса. – Наш визит к алаша-цин-вану. – Занятия членов экспедиции. – Первая экскурсия в горы. – Развитие весенней жизни. – Вид на хребет Ала-шань. – Ответный визит владетельного князя и парадный обед у этого сановника. – Экскурсия моих сотрудников. – Метеорологическая станция. – Почта. – Практическая стрельба.

Оазис Дын-юань-ин раскинулся на серых, с виду безжизненных высотах, разрывающих его на три части, среди сети небольших речек, ручейков и логов, орошенных ключевыми источниками. С западной стороны к оазису примыкает необъятная каменистая или песчаная пустыня с высокими барханами, с восточной – в меридиональном направлении – высится хребет Ала-шань, гордо поднимающийся к небу скалистой стеной. Множество дорог нитями сбегаются к культурному центру, отрадно зеленеющему в общих однообразных тонах окружающего. После пустыни Дын-юань-ин со своими великанами ильмами, тополями, пышными парками князей и хлебными полями показался нам чуть ли не райским уголком, хотя его нежному весеннему убранству был нанесен жестокий удар пролетевшим снежным штормом, о котором сообщалось в предыдущей главе: весь молодой блеск растительности поблек, листва деревьев потемнела, грозди сирени казались обожженными.

Огороды и поля оазиса были разделаны с удивительной тщательностью, всюду сквозила любовь к земле и уменье пользоваться дарами природы. Этими качествами оседлого народа так же, как и глинобитными жилищами, заменившими им юрты, монголы-алаша резко отличаются от своих северных и южных братьев. Почва оазиса весьма плодородна и подобно тому, как в Восточном Туркестане или Кашгарии, требует лишь обильной поливки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: