Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото

- Название:Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-59497-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото краткое содержание

Есть судьбы, отправной точкой которых оказывается случайная встреча, а главной пружиной – удача. Такова судьба знаменитого русского исследователя Петра Кузьмича Козлова (1863—1935).

Великий путешественник, знаменитый Н. М. Пржевальский, однажды возник перед замечтавшимся о дальних странах молодым человеком и заговорил с ним. С этих пор судьба не имевшего никаких перспектив Петра Козлова, обреченного, казалось, всю жизнь прозябать на скучной однообразной работе в провинциальной конторе, переменилась как по волшебству.

Пржевальский, почувствовавший в юноше родственную душу, стал ему наставником, почти что отцом, взял в свою экспедицию, научил всему, что знал и умел. Четвертая Центральноазиатская экспедиция Пржевальского 1883—1886 гг., к сожалению, оказалась последним предприятием этого замечательно исследователя. Но для Петра Кузьмича она стала только первой, а за ней последовали еще пять, причем три последних возглавил сам Козлов.

И каждая из них – большая удача. Поражающие воображения труды, удивительные открытия, знакомство с Далай-ламой XIII, заслуженное признание, слава на Родине и за рубежом. И, конечно, сенсации! Открытый П. К. Козловым в 1907—1909 гг. мертвый тангутский город Хара-Хото (X—XIII вв.) подарил миру теперь знаменитую богатейшую коллекцию из тысяч книг и рукописей на тангутском, китайском, тибетском и уйгурском языках, сотни скульптур и древних буддийских святынь, а раскопки древних могильных курганов к северу от Урги в 1924—1925 гг. открыли гуннские погребения эпохи Хань III—I вв. до н. э., полные прекрасно сохранившихся тканей, ковров, седел, монет, украшений, керамики.

Только в одном удача отвернулась от Петра Кузьмича – ему так и не удалось побывать в Лхасе. Тибет – предмет юношеских мечтаний и зрелых надежд – открыл ему свое сердце, но не стены своей древней загадочной столицы.

Основу юбилейного издания, приуроченного к 150-летию со дня рождения выдающегося российского путешественника, составили два главных произведения П. К. Козлова: «Тибет и Далай-лама» и «Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото». В приложениях публикуется история последней (Монголо-Тибетской) экспедиции П. К. Козлова (1923—1926 гг.), краткое описание первой самостоятельной (Тибетской) экспедиции (1899—1901 гг.), подготовленное исследователем для журнала «Русская старина», а также малоизвестная автобиография путешественника.

В подготовке этого юбилейного издания деятельное участие принимали сотрудники мемориального музея-квартиры П. К. Козлова в Санкт-Петербурге – А. И. Андреев, О. В. Альбедиль, Т. Ю. Гнатюк. Благодаря их усилиям издание обогатилось тщательно подготовленными комментариями и уникальным иллюстративным и фотографическим материалом.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги П. К. Козлова и базовый иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Сотни фотографий, большинство из которых выполнены самим исследователем, карты маршрутов, рисунки непосредственных участников экспедиций и впервые публикуемые цветные снимки из коллекции музея-квартиры П. К. Козлова составили иллюстративный ряд этого юбилейного издания. Эта книга, как и вся серия «Великие путешествия», напечатана на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлена. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

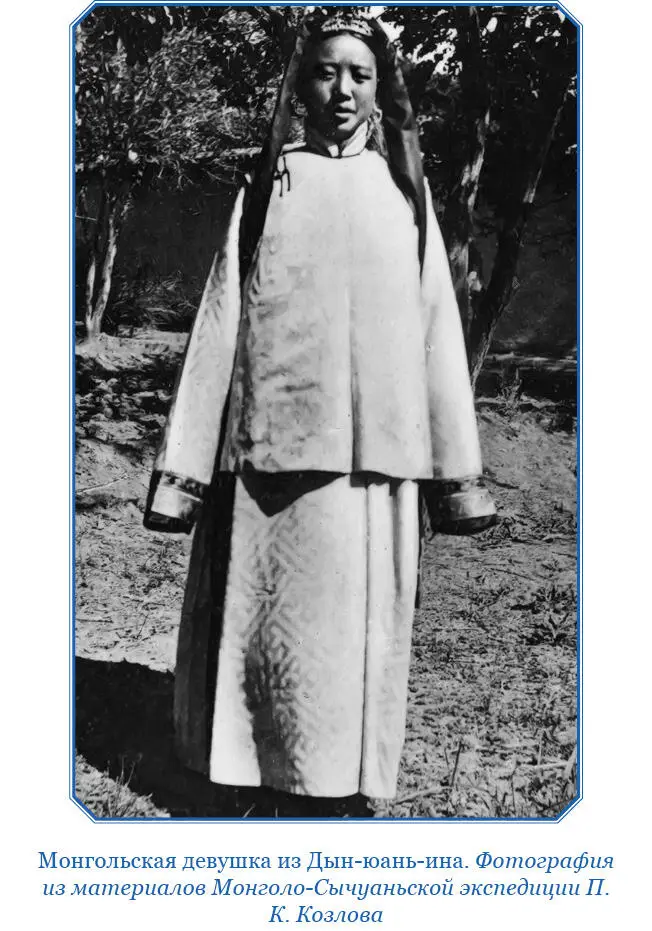

Если более внимательно остановиться на растительности оазиса Дын-юань-ин, то мы заметим, кроме тополя (Populus alaschanica) и ильмов, гордо поднимающихся над постройками, еще очень много как древесных, так еще более кустарниковых или травянистых пород. В княжеских парках и садах более или менее обыкновенны: сосна (Pinus densata), ель (Picea Schrenkiana), вяз (Ulmus pumila), ясень (Fraxinus sinensis [Fraxinus chinensis]), можжевельник, хвойник, туя (Thuja orientalis [Biota orientalis]), несколько видов сирени; ива в оазисе встречается также часто вдоль речки и оросительных канав.

В садах – яблони, груши, сливы, вишни, смородина, крыжовник, малина и др., а на огородах и полях – ячмень, овсюк, гречиха, чечевица, конопля, лен, мак, картофель, лук (Allium fistulosum, А. oleraceum [Allium sp., A. oleraceum в Монголии и Тибете не встречается]), чеснок (Allium sativum), морковь, свекла, редька, горох, бобы, спаржа; там и сям отдает пряным запахом вика (Vicia sativa), равно посевная и хмелевидная люцерна (Medicago sativa, M. lupulina); у окраин и изгородей вьется ломонос (Clematis intricata); тут же подорожник (Plantago mongolica, Р. depressa), щавель (Rumex erispus), солодка (Glycirriza uralensis), астра (Aster altaicus), чертополох (Cirsium segetum), гусиная лапчатка (Potentilla anserina, P. multifida, P. bifurca), хвощ полевой (Equisetum arvense, E. ramosissimum), белена черная (Hyosciamus niger [Hyoscyamus niger]), лютик (Ranunculus plantagitnifolius [Ranunculus ruthenicus]), щетинник (Setaria viridis), горькая трава (Saussurea crassifolia).

Вообще же говоря, как в самом оазисе Дын-юань-ине, так и на его окраинах (высоких и низких местах) более или менее обыкновенны еще и следующие формы растительности: хармык (Nitraria Schoberi), Reaumuria songarica, ива плакучая (Salix babylonica), вьюнок (Convolvulus sagittatus [C. sagittifolius], С. Ammani), Sophora alopecuroudes, липучка (Echinospermum strictum [Lappula stricta]), кресс (Lepidium lauf olium, L. micranthum [L. apetalum]), триостренник (Triglochin maritimum [Triglochin maritima]), млечник морской (Glaux maritima), сугак (Lycium chinense), Oxygraphis cymbalariae, Oxytropis aciphylla, рдест, или водяная капуста (Potamogeton pectinatus), Mulgedium tataricum, чилига (Garagana tragacanthoides), солянка (Salsola collina), козелец (Scorzonera mongolica), белая лебеда (Chenopodium album), лох (Elaeagnus hortensis [Elaeagnus angustifolia]), амарант (Amaranthus paniculatus), полынка (Artemisia sacrorum), тысячеголовник (Vaccaria vulgaris [Vaccaria segetalis]), кишнец (Coriandrum sativum), щетинник (Setaria viridis), портулак (Portulaca olearacea), жеруха болотная (Nasturtium palustre) и проч. Одно-два озерка окаймлены камышом или тростником (Scirpus marffimus, Phragmites communis), а в самой воде виднеется водяная сосенка (Hippuris vulgaris).

В озерках живут лягушки (Rana amurensis [Rana chensinensis – азиатская лягушка]).

В северной части оазиса поднимаются высокие стены крепости с фланкирующими башнями не только по углам, но и посередине. Вершина весьма прочной глинобитной стены выложена обожженным кирпичом и увенчана каменным барьером с бойницами. Вдоль южной части крепости – вне ее – тянется основная линия торговых домов; приблизительно в середине этой улицы к городу подходит большая южная дорога, тоже заполненная в этом районе торговыми помещениями; она пролегает вдоль подножья массива Ала-шаня [119]и дальше к Нань-шаню.

Внутри крепости, рядом с дворцом цин-вана, стоит большой богатый монастырь Ямунь-хит, основанный в год Черной собаки [120], то есть приблизительно сто шестьдесят восемь лет тому назад, и исповедующий учение Цзонхавы.

Южная, или, правильнее, юго-западная, часть оазиса называется Маньчжурским подворьем. Здесь раньше жили братья цин-вана – Ши-е и Сан-е, ныне покойные, сумевшие устроить себе прелестные усадьбы. Широкая опрятная улица, по которой подобно ручью катится боковой прозрачный арык, осененный тополями, и тенистые сады князей были моими любимыми местами для прогулок. Особенно нравился мне парк князя Ши-е со своими вековыми деревьями, садовыми кустарниками, вывезенными заботливым хозяином из Китая, уютными красивыми беседками, гротами и чудной тополевой аллеей, ведущей от арочного входа в парк к дому. В настоящее время в этом уголке царила гробовая тишина. По местным обычаям, со смертью мужа вдова не может принимать гостей-мужчин, не может вообще устраивать приемов и увеселений. Лишь изредка собираются к ней приятельницы женщины, чтобы вместе поплакать и помянуть усопшего. Этот обычай, по-видимому, строго исполняется, так как при моих частых посещениях Маньчжурского подворья встречались одни только женщины да малые дети.

Здесь же, на окраине оазиса, имел некогда свое летнее пребывание покойный алаша-цин-ван; его дворец, представлявший сейчас запустелые развалины, омывался глубокими каналами, отделявшими княжеские постройки от других служб – театра, беседок, павильонов, и в целом напомнил собою богдоханские покои в миниатюре. Непосредственно к самому дворцу примыкала группа холмов, пересеченных логами, где был устроен зоологический сад; в прежнее время здесь разгуливали на свободе маралы, куку-яманы, аргали и прочие представители местного животного царства. Теперь все это как бы вымерло, а многое безвозвратно погибло во время дунганского восстания в 1869 году.

Каким-то чудовищным ураганом, уничтожавшим все на пути, пронеслись повстанцы дунгане [121]по провинции Ганьсу. Монголия, в особенности Южная, подверглась также беспощадному разгрому.

Вообще следует заметить, что в настоящее время город Дын-юань-ин, княжеский дворец и сама крепость, независимо от внешних причин, какой, например, явилось нашествие дунган, находятся в состоянии упадка. Все постройки давно не возобновлялись и нуждаются в капитальном ремонте. Древний вид крепости, монастырских построек и торговых улиц, между прочим, неизменно напоминал всем нам, членам экспедиции, план мертвого города Хара-Хото, с которым Дын-юань-ин, вероятно, имеет много общего.

Еще большее сходство с Хара-Хото нашел геолог экспедиции в своей первой поездке из Дын-юань-ина на хребет Ала-шань, при посещении им китайского города Нин-ся и его окрестных полей. «Теперь мы пошли к Нин-ся, – пишет А. А. Чернов [122], – в левой стороне от нас видна была большая башня (субурган) и кумирня, горевшая уже третий день. На полях производились различные работы. Мак частью уже отцвел, и китайцы собирали сок, надрезывая массивные коробочки. Посевы мака всегда занимали отдельные участки, еще издали выделявшиеся своей пестротой. Среди рисовых плантаций китайцы бродили по колено в воде, выдергивая какую-то траву. Встречались значительные площади, залитые водой и поросшие камышом. На них кипела своя жизнь: носились чайки, цапли, утки, стонала выпь, раздавались мелодичные голоса певчих птичек.

Вспомнив окрестности Хара-Хото в низовьях Эцзин-гола, я только теперь ясно представил себе условия существования заброшенного города: и там можно видеть следы такой же системы орошения, размеренные площади, остатки бывших на них построек. Вся жизнь была тесно связана со сложной сетью каналов и неминуемо должна была замереть, как только была нарушена главная водная артерия края.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: