Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото

- Название:Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-59497-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото краткое содержание

Есть судьбы, отправной точкой которых оказывается случайная встреча, а главной пружиной – удача. Такова судьба знаменитого русского исследователя Петра Кузьмича Козлова (1863—1935).

Великий путешественник, знаменитый Н. М. Пржевальский, однажды возник перед замечтавшимся о дальних странах молодым человеком и заговорил с ним. С этих пор судьба не имевшего никаких перспектив Петра Козлова, обреченного, казалось, всю жизнь прозябать на скучной однообразной работе в провинциальной конторе, переменилась как по волшебству.

Пржевальский, почувствовавший в юноше родственную душу, стал ему наставником, почти что отцом, взял в свою экспедицию, научил всему, что знал и умел. Четвертая Центральноазиатская экспедиция Пржевальского 1883—1886 гг., к сожалению, оказалась последним предприятием этого замечательно исследователя. Но для Петра Кузьмича она стала только первой, а за ней последовали еще пять, причем три последних возглавил сам Козлов.

И каждая из них – большая удача. Поражающие воображения труды, удивительные открытия, знакомство с Далай-ламой XIII, заслуженное признание, слава на Родине и за рубежом. И, конечно, сенсации! Открытый П. К. Козловым в 1907—1909 гг. мертвый тангутский город Хара-Хото (X—XIII вв.) подарил миру теперь знаменитую богатейшую коллекцию из тысяч книг и рукописей на тангутском, китайском, тибетском и уйгурском языках, сотни скульптур и древних буддийских святынь, а раскопки древних могильных курганов к северу от Урги в 1924—1925 гг. открыли гуннские погребения эпохи Хань III—I вв. до н. э., полные прекрасно сохранившихся тканей, ковров, седел, монет, украшений, керамики.

Только в одном удача отвернулась от Петра Кузьмича – ему так и не удалось побывать в Лхасе. Тибет – предмет юношеских мечтаний и зрелых надежд – открыл ему свое сердце, но не стены своей древней загадочной столицы.

Основу юбилейного издания, приуроченного к 150-летию со дня рождения выдающегося российского путешественника, составили два главных произведения П. К. Козлова: «Тибет и Далай-лама» и «Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото». В приложениях публикуется история последней (Монголо-Тибетской) экспедиции П. К. Козлова (1923—1926 гг.), краткое описание первой самостоятельной (Тибетской) экспедиции (1899—1901 гг.), подготовленное исследователем для журнала «Русская старина», а также малоизвестная автобиография путешественника.

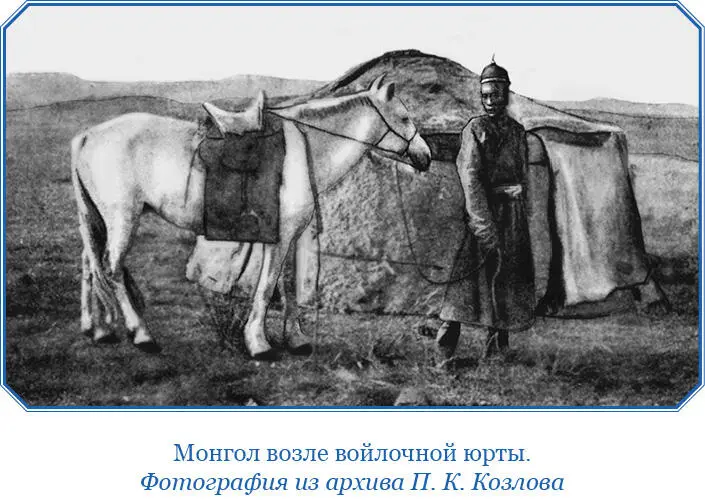

В подготовке этого юбилейного издания деятельное участие принимали сотрудники мемориального музея-квартиры П. К. Козлова в Санкт-Петербурге – А. И. Андреев, О. В. Альбедиль, Т. Ю. Гнатюк. Благодаря их усилиям издание обогатилось тщательно подготовленными комментариями и уникальным иллюстративным и фотографическим материалом.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги П. К. Козлова и базовый иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Сотни фотографий, большинство из которых выполнены самим исследователем, карты маршрутов, рисунки непосредственных участников экспедиций и впервые публикуемые цветные снимки из коллекции музея-квартиры П. К. Козлова составили иллюстративный ряд этого юбилейного издания. Эта книга, как и вся серия «Великие путешествия», напечатана на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлена. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В геологическом отношении более подробно хребет Ала-шань описан геологами В. А. Обручевым [131]и А. А. Черновым [132].

Вблизи меня витали стрижи, а в отдалении парили бурые и снежные или гималайские грифы. Из глубины ущелья долетали голоса кукушки и голубого фазана (Grossoptilon auritum). В подобной обстановке, весь погруженный в созерцание мощной природы, я не замечал времени и мог просиживать часами.

Хребет Ала-шань [133], простираясь в направлении близком к меридиональному, выступает зубчатой стеной, украшенной лесом и ковром альпийских лугов, и отделяет выжженные равнины Ордоса от еще более бесплодной пустыни Алаша. Горы расположены конусообразно, быстро поднимаясь над пьедесталом, причем гребень массива достигает трехверстной высоты. Наивысшая, средняя часть хребта несет обыкновенно притупленные вершины, тогда как более низкие окраины выделяют скалы и пики, иногда напоминающие по форме китайские башни прежних отдаленных времен. Омывая с востока основную часть алашанского массива, река Хуан-хэ как бы разрывает его на две части и обособляет северное крыло гор, имеющее за рекою заметное уклонение на восток.

Глубокие ущелья с отвесными каменистыми склонами врезаются в гигантский вал хребта, образуя вместе с поперечными и продольными седловинами самые сложные сочетания. На дне этих ущелий, в особенности на западном, более многоводном склоне гор, наблюдаются ничтожные ключи и колодцы, большею частью с пресной водой, а иногда с примесью сероводорода. В огромном большинстве случаев ключи содержат лишь самое минимальное количество влаги и вскоре пересыхают; несмотря на это, в них нередко встречаются мелкие рыбки из рода Nemachilus [по-видимому, голец], возможность существования которых кажется действительно довольно загадочной, в особенности если принять во внимание, что во время продолжительной засухи ключи часто пересыхают совершенно [134]. Около воды имеются полянки свежей зелени и пашни и огороды китайцев, обнесенные глинобитными стенками, вероятно для защиты от монгольского скота.

Дорожа водою, туземцы окапывают ключи и ограждают их камнями, чтобы они не растекались по равнине; кроме того, выкапываются водоемы и пруды, из которых по мере надобности пускают воду, необходимую для поливки хлебов.

Как в самом княжестве Алаша, так и на территории Ордоса, с каждым годом растет экономическое порабощение монголов китайцами. Захватывая все лучшие участки земли не только в горах, но и в прилежащей с востока к горам части долины Желтой реки, устраивают образцовые хозяйства, окружают их целыми системами каналов искусственного орошения, а своих добродушных соседей – монголов – вытесняют в глубину бесплодной пустыни. Кроме земледелия, китайцы занимаются добычей каменного угля, зачастую присваивая каменноугольные залежи, принадлежащие алаша-цин-вану, и хищническим истреблением леса. На склонах хребта Ала-шаня нет теперь, кажется, такого ущелья, где бы не стояли группами фанзы, где бы не раздавался стук топора и не мелькали светлые пятна подрубленных стволов.

Промышленники проникают до самого верхнего пояса гор, не щадя ни одной породы деревьев, раз дерево достигло известного определенного возраста [135], и только недоступные дикие скалы сохраняют неприкосновенным переросшее дерево. Повсюду среди леса видны дороги, предательские тропинки, приводящие часто к головокружительным крутизнам, откуда сталкиваются в пропасть бревна и жерди. С более богатого растительностью западного склона хребта лес доставляется в Дын-юань-ин, с восточного – в Нин-ся. Если принять во внимание ежегодную, ничем не ограничиваемую убыль леса, то станет понятным, почему систематически пересыхают ключи и колодцы Ала-шаня, почему оазис Дын-юань-ин беднеет водою и почему, наконец, монгольскому населению в самом недалеком будущем грозит полное разорение.

Н. М. Пржевальский [136]также отмечает эксплуатацию китайцами лесных богатств Ала-шаня: «Целые сотни китайцев из г. Нин-ся занимались рубкою леса. Едва, едва мы могли отыскать небольшое ущелье, в котором не было дровосеков, и то лишь по неимению воды». Через двенадцать лет тот же путешественник писал: «Леса, которые покрывают собою средний пояс как западного, так и восточного склона Алашанского хребта, со времени усмирения дунганской смуты сильно истребляются китайцами и уже много поредели. Также усердно преследуются местными охотниками здешние звери – куку-яманы, кабарга и маралы. Словом, теперь Алашанский хребет был далеко не таким девственным, каким мы нашли его при первом посещении Ала-шаня в 1871 году. Тогда, благодаря разбоям дунган, эти горы целый десяток лет стояли безлюдными, леса росли спокойно, и звери в них множились привольно» [137].

Скудность водных источников и сухой климат Алаша заметно отражаются на растительной и животной жизни гор, представленной вообще довольно бедно [138]. По характеру растительности, преимущественно западного склона, Ала-шань можно разделить на три зоны: нижнюю, или подножье, со включением степных форм растительности, среднюю, или лесную и самую высшую – альпийскую.

Из деревьев нижней зоне свойственны: редкий корявый вяз (Ulmus pumila) и дикие слива и персик (Prunus tomentosa [Serasus tomentosa], Р. sibirica [Armeniaca sibirica] и Р. mongolica), а из кустарников: желтый шиповник и роза (Rosa pimpinellifolia, R. xanthina), золотарник (Сaragana pugmaea, С tragacanthoides var. villosa, C. jubata ver. seczuanica [C. jubata Poir.]), реже ягодный хвойник (Ephedra eqmsetina); ниже, у подножья, обильно растет колючий вьюнок (Convolvulus tragacanthoides), а также колючий острокильник (Oxytropis aciphylla).

Из трав в описываемой зоне преобладают: воронец (Polygonatum officinale), сибирский истод (Polygala sibirica), ревень (Rheum uninerve, R. racemiferum), чабер или богородская трава (Thymus serpyllum), Peganum nigellastum; дикий горький лук (Allium sp.) произрастает во всех зонах; ломонос (Clematis aethusifolia, С. sibirica и С. macropetala) капризно вьется по кустарникам, преимущественно в устьях ущелий; резуха (Androsace alashanica [А. alaschanica], А. septentrionalis, А. sempervivoides и А. maxima) лепится по скалам. Повыше, а иногда и здесь встречаются: первоцвет (Primula cortusoides), молочай (Euphorbia esula), Agropyrum cristatum, очиток (Sedum hybridum), ковыль (Stipa orientalis и S. inebrians), перловник (Melica scabrosa), кресс (Lepidium micranthum [L. apetalum]), козелец (Scorzonera carito, S. austriaca) и много других растений.

Вообще надо заметить, что наши наблюдения и сборы флоры и фауны хребта Ала-шаня главным образом, обнимают район ущелий Цзосто, Дартэнто, Ямата, Хотэн-гол и Субурган-гол по западному склону гор.

Лесная область – самая широкая, богатая и разнообразная; и здесь леса растут, главным образом на северных склонах ущелий. Древесных пород весьма мало: ель (Picea Schrenkiana), тополь (Popnlus Przewalskii), осина (Populus tremula) и низкорослая лоза, или ива (Salix sp.); к ним в небольшом количестве примешивается древовидный можжевельник (Juniperus pseudosabina), реже – белая береза (Betula alba), а на восточном склоне гор – сосна (Pinus sinensis). Из кустарников по западному склону Ала-шаня там и сям произрастают: барбарис (Berberis dubia), крушина (Rhamnus virgata [R. parvifolius]), белый и желтый курильский чай, или лапчатка (Potentilla glabra [Р. davurica], Р. anserina, Р. multifida, Р. subacaulis [Р. acaulis], Р. tenuifolia [Р. fruticosa], Р. daurica [Р. davurica], Р. fruticosa и Р. bifurca var. Moorcroftii), таволга (Spiraea mongolica и S. hypericifolia), лещина (Ostryopsis Davidiana), жимолость (Lonicera sp.) и стелющийся по скалам можжевельник (Juniperus rigida). Прелестная сирень (Syringa serrata [Syringa sp.]) ютится в лесных ущельях; там же, по горным склонам встречаются: Cotoneaster sp., смородина (Ribes pulchellum, R. alashaniea [Ribes sp.], малина (Rubus idaeus) и вьющееся Atragene alpina.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: