Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото

- Название:Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-59497-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото краткое содержание

Есть судьбы, отправной точкой которых оказывается случайная встреча, а главной пружиной – удача. Такова судьба знаменитого русского исследователя Петра Кузьмича Козлова (1863—1935).

Великий путешественник, знаменитый Н. М. Пржевальский, однажды возник перед замечтавшимся о дальних странах молодым человеком и заговорил с ним. С этих пор судьба не имевшего никаких перспектив Петра Козлова, обреченного, казалось, всю жизнь прозябать на скучной однообразной работе в провинциальной конторе, переменилась как по волшебству.

Пржевальский, почувствовавший в юноше родственную душу, стал ему наставником, почти что отцом, взял в свою экспедицию, научил всему, что знал и умел. Четвертая Центральноазиатская экспедиция Пржевальского 1883—1886 гг., к сожалению, оказалась последним предприятием этого замечательно исследователя. Но для Петра Кузьмича она стала только первой, а за ней последовали еще пять, причем три последних возглавил сам Козлов.

И каждая из них – большая удача. Поражающие воображения труды, удивительные открытия, знакомство с Далай-ламой XIII, заслуженное признание, слава на Родине и за рубежом. И, конечно, сенсации! Открытый П. К. Козловым в 1907—1909 гг. мертвый тангутский город Хара-Хото (X—XIII вв.) подарил миру теперь знаменитую богатейшую коллекцию из тысяч книг и рукописей на тангутском, китайском, тибетском и уйгурском языках, сотни скульптур и древних буддийских святынь, а раскопки древних могильных курганов к северу от Урги в 1924—1925 гг. открыли гуннские погребения эпохи Хань III—I вв. до н. э., полные прекрасно сохранившихся тканей, ковров, седел, монет, украшений, керамики.

Только в одном удача отвернулась от Петра Кузьмича – ему так и не удалось побывать в Лхасе. Тибет – предмет юношеских мечтаний и зрелых надежд – открыл ему свое сердце, но не стены своей древней загадочной столицы.

Основу юбилейного издания, приуроченного к 150-летию со дня рождения выдающегося российского путешественника, составили два главных произведения П. К. Козлова: «Тибет и Далай-лама» и «Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото». В приложениях публикуется история последней (Монголо-Тибетской) экспедиции П. К. Козлова (1923—1926 гг.), краткое описание первой самостоятельной (Тибетской) экспедиции (1899—1901 гг.), подготовленное исследователем для журнала «Русская старина», а также малоизвестная автобиография путешественника.

В подготовке этого юбилейного издания деятельное участие принимали сотрудники мемориального музея-квартиры П. К. Козлова в Санкт-Петербурге – А. И. Андреев, О. В. Альбедиль, Т. Ю. Гнатюк. Благодаря их усилиям издание обогатилось тщательно подготовленными комментариями и уникальным иллюстративным и фотографическим материалом.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги П. К. Козлова и базовый иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Сотни фотографий, большинство из которых выполнены самим исследователем, карты маршрутов, рисунки непосредственных участников экспедиций и впервые публикуемые цветные снимки из коллекции музея-квартиры П. К. Козлова составили иллюстративный ряд этого юбилейного издания. Эта книга, как и вся серия «Великие путешествия», напечатана на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлена. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Здесь удалось собрать следующие виды растительности: Piptanthus mongolieus, Tourneforua sibirica, Sipa splendens, Cynoglossum divaricatum, Eurotia ceratoides, Zygophyllum eurypterum, Glycyrrhiza uralensis и Prunus mongolica.

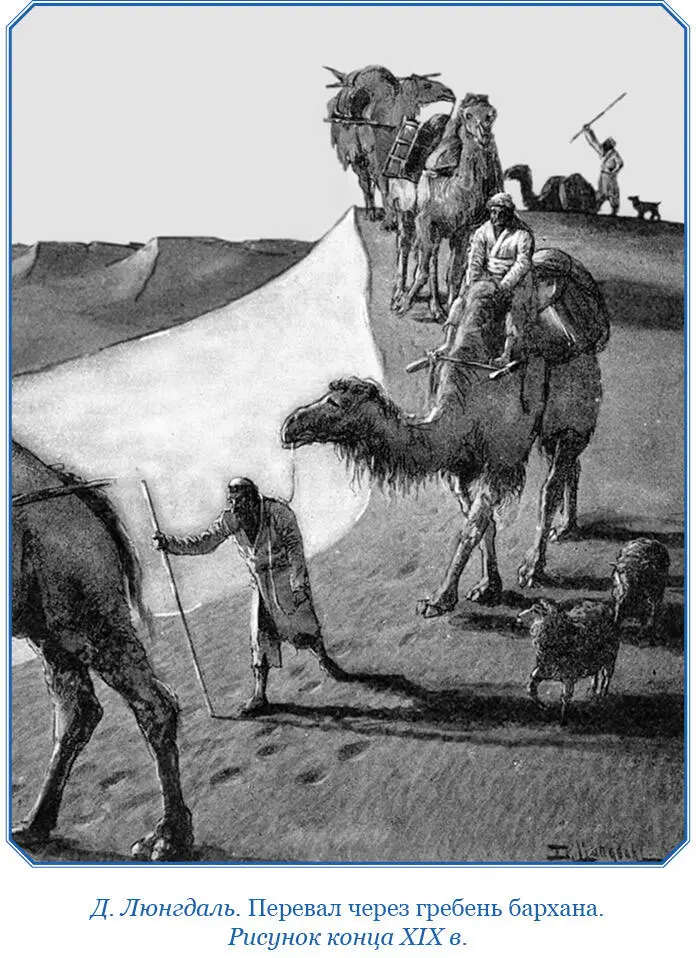

К вечеру, перед самым закатом, дневное светило вышло из-за туч и картинно осветило скаты и гребни барханов, по которым длинной вереницей шагал экспедиционный караван; с любой высшей точки ничего не было видно, кроме желтизны пустыни да чистого голубого полога неба [154]. Сумрак уже лег на землю, и слабый отблеск зари едва прорезал темноту, когда мы вышли из песков и на первой гладкой площадке в урочище Улан-сай разбили свой бивак. Местность резко изменила свой рельеф. Перед нами появились цепи холмов Ихэ-улынь, на западе вздымались горные гряды Аргалинтэ, а на востоке и юго-востоке теснились возвышенности, отделявшие от нас долину Желтой реки. Караван вступил в широкое русло, извивавшееся по песчано-глинистой открытой равнине Долонэгол, носившей следы недавней высокой воды. По берегам русла тотчас обнаружены: Anabasis aphylla, Reaumuria mongolica, Scutemaria scordiiolia, Caragana и Astragalus; немного пониже появились и Stipa splendens, и Ancathia igniaria, и Lepidium micranthum, и Echinops Turczaninovii, и Carex.

Весь следующий переход до урочища Цзаха-долон и далее мы ориентировались на седлообразную вершину Долонэ-обо, омываемую руслом того же названия – Долонэ-гол. Приятная облачная погода снова сменилась томительной жарой, и мы с особенным напряжением всматривались в отрадные силуэты хребта Ма-чань-шань, закрывавшего собою нижний пояс еще более массивных гор Лоу-ху-шань. Перед тем как выйти на большую нинсяскую дорогу, мы тщательно исследовали старинный субурган, имеющий около двух сажен высоты, монгольского типа, воздвигнутый в честь буддийского святителя баньчень-богдо или даже, как мне сообщали монголы, – Далай-ламы [155], по преданию, положившего начало этому пути. Говорят, что в память о великом паломнике ближайшим к его могиле пескам и дали подобающее название Тэн-гэри, то есть «Небесные». Неподалеку от селения Инпань-шуй, оставшегося на северо-востоке от нашей дороги, появились признаки китайской культуры; пользуясь дождливой погодой, трудолюбивые земледельцы силились вспахать и засеять прилежащие к горам части пустыни, до того никогда не видавшие сохи.

Рядом с ответственной границей залегала и условная, монголо-китайская, отмеченная двумя каменными памятникообразными знаками. Четырнадцатого июля экспедиция переступила эту границу и около развалин селения Тянь-лоба расположилась на ночлег. С закатом солнца воздух заметно посвежел, подул северо-западный ветер и в одном из своих бурных порывов сорвал нашу палатку. Шел холодный пронизывающий дождь, а укрыться было негде; по случаю сильного ветра палатку установить так и не удалось; мы закутались в брезенты и старались уснуть, но напрасно – дождевая струя, проникавшая к самому телу, не давала возможности забыться.

Селение Тянь-лоба [156]лежит в северо-восточном углу песчано-солончаковой равнины, имеющей на своей западной окраине соленый бассейн – озеро Янь-чэ. Сухой теплый климат и характерная пустынная растительность представляют отличные условия для жизни верблюдов, и китайцы окрестных деревень, как, например, Бай-тун-цзы, специально занимаются их разведением.

После сильного ночного ливня атмосфера к полудню прояснела, и вдали, на расстоянии двадцати пяти верст, у подножья Мачаншаньских гор, обозначились контуры высоких тополей и построек маленького пограничного городка Са-янь-цзынь; здесь когда-то была таможня, взимавшая пошлину с товаров, провозимых из Алаша и Лань-чжоу-фу.

Сейчас Са-янь-цзынь как бы замер, население его крайне бедно и не имеет даже хлеба; мы могли купить во всей округе лишь один пучок луку. Проживавший в городке с отрядом солдат китаец-чиновник очень любезно принял моего посланного и дал экспедиции свободный пропуск. На этот раз, благодаря уже наступившей темноте, мы избегли любопытной толпы, обыкновенно преследующей в китайских городах русские или вообще чужеземные караваны.

От Са-янь-цзыня по всему нашему пути шло земледельческое население, вплоть до городишки Шара-Хото, граничащего с перевалом того же имени, откуда начинается бассейн Куку-нора [157],дающий приволье номадам.

Горы Ма-чан-шань являли собою малоотрадную картину. Покрытый мощным слоем лёсса [158], этот хребет все же имеет лишь скудную растительность [159]и выглядит пустынным; недостаток влаги всюду дает себя чувствовать. Медленно осиливая подъем по крутому, местами узкому ущелью, минуя площади то коренных выходов, то песчанистой глины, мы пересекли едва заметные остатки исторического сооружения – Великой Китайской стены – и остановились на ночлег у речки Да-ша-хэ, вблизи селения Вань-цзы-цзынь.

Как у селения, так и по речке красовался тополь Пржевальского (Populus Przewalskii), затем ива (Salix), а из травянистых – осот полевой (Sonchus arvensis), полынь (Artemisia Sieversiana, А. annua), спорыш (Polygonum aviculare), кресс (Lepidium Iaüfolium), белена черная (Hyoscyamus niger), гусиная лапчатка (Potentilla anserina), просвирняк (Malva borealis [M. pusilla], ломонос (Olematis orientalis var. acutifolia [C. orientalis], подорожник (Plantago major), Licium chinense, Acroptilon picris, Oxygraphis cymbalariae, Anchusa и Salsola.

С приходом в горы мы имели возможность пользоваться прекрасной студеной водой ручьев и рек, забыв о пустыне и ее скудных горько-соленых источниках. Всего на расстоянии нескольких верст от пустыни, которая протянулась далеко к западу, расстилались обработанные поля, зеленели луга и довольно густо рассыпались китайские фанзы. Культура и пустыня, жизнь и смерть граничили здесь близко между собою и вызывали удивление путешественника.

С передовых южных холмов Ма-чан-шаня открылся довольно далекий горизонт: перед нами лежала широкая долина Годя-вопу-тан, преграждавшаяся на юге мощным Лоу-ху-шанем, на западе – второстепенными отпрысками соседних гор (Ма-чан-шань и Лоу-ху-шань), а на востоке вклинивавшимися высотами левого берега Хуан-хэ [160]. Небольшие культурные центры – города Куань-гоу-чен и Юн-тай-чен, равно как и мелкие селения, ютившиеся при устьях ущелий Лоу-ху-шаня, были также великолепно видны, несмотря на значительное расстояние. По всей долине встречались старые жилища, устроенные в лёссе, заброшенные поля и прочие следы культуры, свидетельствовавшие о пребывании в окрестностях многочисленного населения, занимавшегося почти исключительно земледелием. В настоящее время местность представлялась запустелой; немногие бедные жители, грязные и оборванные, производили самое неблагоприятное впечатление и отличались, по словам монголов, воровскими и даже разбойническими наклонностями.

Интенсивная жизнь в Годя-вопу-тан стала затихать уже давно; сильный удар мирному процветанию долины нанесло дунганское восстание, разорившее китайцев-земледельцев, а постоянная в последнее время засуха и безводие окончательно парализовали энергию уцелевших обитателей. Для сохранения драгоценной влаги аборигены прибегают к довольно оригинальному приему: вспаханное и засеянное поле устилается мелкими, величиною в небольшой кулак, камнями, добываемыми у закраин полей, где вследствие этого образуются глубокие ямы и целые подземные ходы; эти камни не позволяют дождевой воде быстро испаряться и держат землю в более прохладной температуре. По уборке хлеба, камень остается на использованном поле и служит уже как бы хранилищем влаги, слегка освежающим соседние участки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: