Алек Эпштейн - Художник Оскар Рабин. Запечатленная судьба

- Название:Художник Оскар Рабин. Запечатленная судьба

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0368-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алек Эпштейн - Художник Оскар Рабин. Запечатленная судьба краткое содержание

Это первая книга, написанная в диалоге с замечательным художником Оскаром Рабиным и на основе бесед с ним. Его многочисленные замечания и пометки были с благодарностью учтены автором. Вместе с тем скрупулезность и въедливость автора, профессионального социолога, позволили ему проверить и уточнить многие факты, прежде повторявшиеся едва ли не всеми, кто писал о Рабине, а также предложить новый анализ ряда сюжетных линий, определявших генезис второй волны русского нонконформистского искусства, многие представители которого оказались в 1970-е—1980-е годы в эмиграции. В книгу включены многочисленные архивные фотографии, а также репродукции работ художника.

Художник Оскар Рабин. Запечатленная судьба - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Александр Глезер

В том же 1967 году Андрей Амальрик написал первую большую статью об Оскаре Рабине на русском языке; текст этот вошел в цикл, включавший также работы о двух других художниках второй волны нонконформистского искусства – Анатолии Звереве и Владимире Вейсберге. Отметив влияние, которое оказали на творчество О.Я. Рабина работы Марка Шагала, Хаима Сутина, Жоржа Руо и Оскара Кокошки, А.А. Амальрик выделил некоторые черты как наиболее раннего, так и более поздних периодов творчества художника: «Ранние работы Рабина носят довольно декоративный характер, с подчас резко контрастирующими цветовыми плоскостями. Как неофит, только-только порвавший с натурализмом и обретший новые идеалы, он часто впадает в крайности, когда экспрессия переходит в карикатурность. Работы этого периода отчасти близки к советским театральным эскизам тридцатых годов. Для работ Рабина вообще характерна некоторая театральность, каждая его картина – как бы запечатленный момент какого-то сценического действа, на которое художник и зритель смотрят то из партера, то с галерки, а подчас и из-за кулис. … Постепенно картины Рабина становятся более спокойными и реалистичными, хотя при реалистическом моделировании он сохраняет четкий черный контур декоративного периода. Если ранее он писал темперой с маслом, то теперь переходит только на масло, к которому обычно подмешивает песок. По мере все возрастающей значимости образных находок присущий ему колорит становится грубее и определеннее. Для художника становится характерным противопоставление экспрессивного, сильно деформированного натюрморта или пейзажа четким графическим элементам и тщательно выписанным плоскостям – увеличенным почтовым маркам, иконам, фотографиям, этикеткам» 119.

Тезис о влиянии творчества Марка Шагала, Хаима Сутина, Жоржа Руо и Оскара Кокошки на работы О.Я. Рабина кажется вполне логичным, если всматриваться в полотна художника; это – куда более точные отсылки, чем разговоры о незначительном воздействии на него «Бубнового валета». Михаил Герман находил в работах О.Я. Рабина разных периодов следы влияния тех же Марка Шагала и Жоржа Руо, а также Поля Гогена, Андре Дерена и Рене Магритта 120. М.Ю. Герман – энциклопедически образованный человек, и его выводы, безусловно, осмысленны и аргументированны. Однако логика не всегда бывает верна: французский искусствовед Николь Ламот была права, когда отмечала: «В целом исполнительная манера этого художника ближе всего к экспрессионистической, однако никаким влияниям его живопись никогда не подвергалась, она очень своеобразна» 121. Андрей Амальрик был прекрасно образованным человеком и знал западную живопись первой половины ХХ века куда лучше, чем большинство его современников, включая художников. А в 1967 году, когда он изложил свои соображения, советской интеллигенции было известно о зарубежном искусстве гораздо больше, чем за десятилетие до этого, когда Оскар Рабин только нащупывал свою дорогу в искусстве. Сам художник стоически равнодушно относится к умозаключениям критиков о влияниях на него тех или иных живописцев – он никому не отвечает, ни с кем не полемизирует и повторяет, что никому не может запретить писать что-либо. Географическая отдаленность Оскара Рабина (все же от московских и питерских искусствоведов Париж находится достаточно далеко), а в еще большей мере – его отстраненность от светского мира московских галерей создали ситуацию, при которой пишущие о нем люди не всегда имели возможность встретиться с художником или показать ему свои тексты о его творчестве до их публикации. Став персонажем чужих книг и диссертаций (о нем писали Михаил Герман, Екатерина Андреева, Екатерина Бобринская, Валентин Дьяконов, Лусинэ Джанян и другие искусствоведы, не говоря уже о людях случайных и малокомпетентных), О.Я. Рабин еще при жизни превратился для многих в «человека из прошлого», о котором каждый может высказывать мнимые гипотезы.

Пожалуй, наиболее спорным из утверждений А.А. Амальрика представляется тезис о том, что «Рабин – художник среды. То, что он пишет и как он пишет, зависит от того, где он пишет. В конце 1964 года он переехал из Лианозово в один из районов московских новостроек, и это сразу можно было почувствовать по его картинам: хотя бы по тому, что длинные приземистые бараки уступили на них место коробкам стандартных многоэтажных домов» 122. С тех пор как были написаны эти строки, прошло почти полвека, и О.Я. Рабин сменил Лианозово не на Черкизово, а на Париж; стилистически и колористически его живопись практически не изменилась: пространство, где он пишет, не оказывает почти никакого влияния на то, что и как он пишет: жмущиеся друг к другу домики, от которых веет чем угодно, только не материальным благополучием; лампады, горящие в них; скромную еду простых людей; бутылки водки, на которых менялись лишь этикетки, – все, что рисовал О.Я. Рабин в 1960-е, оставалось на его холстах в течение последующих пяти десятилетий. Что же касается Лианозово, то сохранялась ностальгия по нему, несмотря на то что в последующие годы бытовые условия художника и его семьи стали несоизмеримо лучше, а квартиры, где он жил, были не сравнимы с комнатой в бараке. Мест, где проходила молодость художника, уже нет, пригород столицы давно стал ее интегральной частью. «Несколько лет назад, будучи в Москве, мы побывали и в Лианозово, – рассказывал он в 2008 году. – Из того, что можно узнать, – как раз узкоколейная линия железной дороги, по которой вагоны шли на северную станцию. Но вот место, где стояли наши бараки, уже невозможно найти, потому что там стоят огромные, шестнадцати– и двадцатиэтажные здания. Все совершенно другое» 123. Именно после этого визита на уже не существующую «малую художественную родину» О.Я. Рабин создал полотно «Воспоминание о Лианозово», где танковое орудие наведено на оставшиеся старые домики. Над картиной парят две розы – четное число символизирует кладбищенское настроение – этой работой О.Я. Рабин отдает последнюю дань месту, где прошла его нелегкая молодость и где он сформировался как художник.

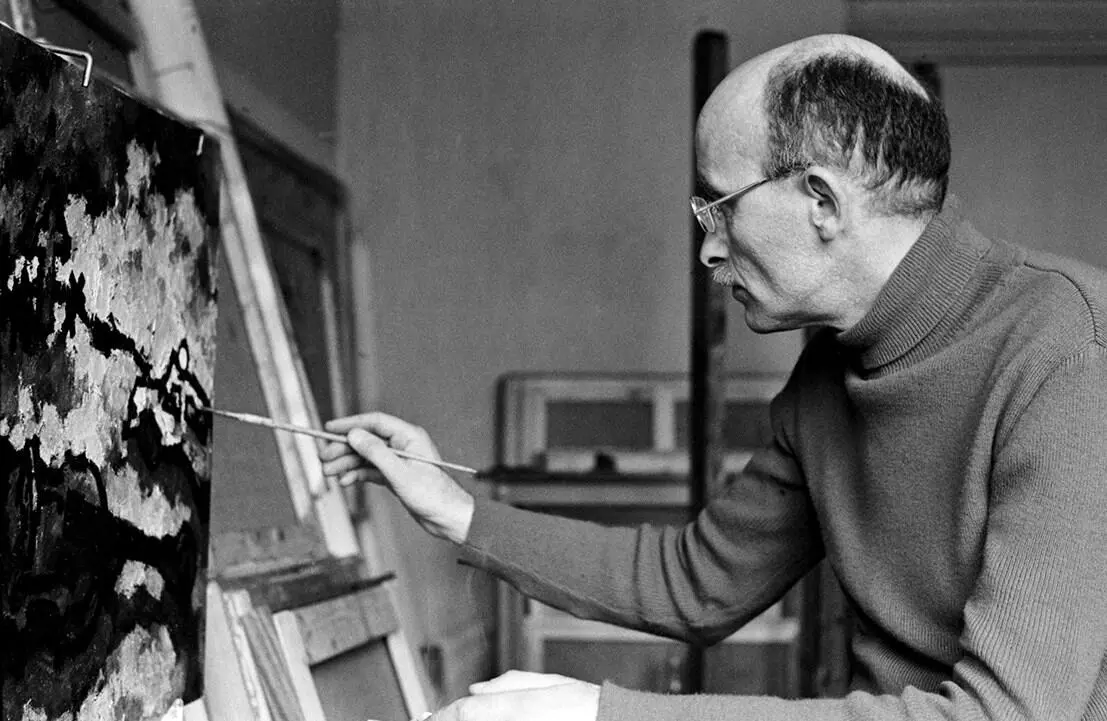

Оскар Рабин пишет «Скрипку на кладбище», 1969 г. Фото Игоря Пальмина

Кроме Лианозово и Черкизово О.Я. Рабин и В.Е. Кропивницкая жили и работали в деревне Прилуки на Оке, куда впервые приехали по приглашению Владимира Немухина и Лидии Мастерковой в конце 1950-х годов (у родившегося в Прилуках В.Н. Немухина там был дом), а затем каждое лето снимали там комнату у одной местной жительницы. Оскар Рабин вспоминал, что «мечтал купить в деревне дом, пусть даже самую жалкую развалюху, но это было невозможно, потому что тогда я еще мало зарабатывал. Избу в деревне удалось купить гораздо позже, в Софронцево Вологодской области» 124. По воспоминаниям художника, на эту «чудесную небольшую деревню» они с Валентиной «набрели» во время похода, организованного совместно с Лидией Мастерковой, Игорем Холиным и Николаем Вечтомовым. В книге «Три жизни» он добавил, что «забыть Софронцево уже не мог», и через год они с Валентиной за 950 рублей купили пустующую избу колхозников, «которые давно бросили деревню и переселились в соседний город Устюжну»; чуть позднее там же приобрела домик художница Надежда Всеволодовна Эльская (1947—1978), бесстрашием и активностью которой искренне восхищался не только он. По словам О.Я. Рабина, Софронцево стало для него «настоящим спасением от напряженной и тяжелой московской жизни… Никогда не смогу передать той радости, которую подарило мне Софронцево за три с половиной года, которые я там прожил. Не успели мы купить там дом, как я сразу стал уезжать туда из Москвы при первом удобном случае… Нигде я не чувствовал себя таким свободным, таким спокойным, как в этой маленькой, затерянной среди лесов, рек и болот деревушке» 125. Лето 1974 года он провел в Софронцеве вместе со своим молодым другом, изумительным и самобытным художником Евгением Львовичем Рухиным (1943—1976), безвременно погибшим спустя два года после этого.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Алек Эпштейн - Забытые герои Монпарнаса [Художественный мир русско/еврейского Парижа, его спасители и хранители]](/books/1085421/alek-epshtejn-zabytye-geroi-monparnasa-hudozhestven.webp)