Владимир Алпатов - Языковеды, востоковеды, историки

- Название:Языковеды, востоковеды, историки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Знак»5c23fe66-8135-102c-b982-edc40df1930e

- Год:2012

- Город:М.

- ISBN:978-5-9551-0515-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Алпатов - Языковеды, востоковеды, историки краткое содержание

Предлагаемая читателю книга включает в себя ряд биографических очерков, посвященных отечественным ученым – гуманитариям XX в., прежде всего, языковедам и востоковедам. Автор книги, который уже много лет занимается историей науки, стремился совместить в своих очерках историю идей и историю людей, рассказ о научных концепциях, биографический анализ и в некоторых случаях элементы мемуаров. В книге рассказывается и о развитии ряда научных дисциплин в течение последнего столетия, и об особенностях личности ученых, выдвигавших те или иные идеи и концепции, и о влиянии на судьбу и деятельность этих ученых сложного и интересного времени их жизни. Рассматриваются малоизвестные факты истории нашей науки XX в., вводятся в научный оборот некоторые новые сведения, в том числе архивные, делается попытка отойти от старых и новых стереотипов в оценках многих исторических событий.

Языковеды, востоковеды, историки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

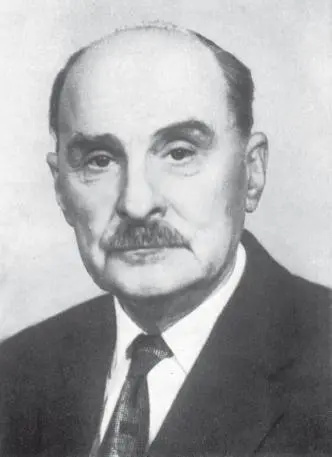

Трудное плавание по течению

(Н. И. Конрад)

Когда я начал заниматься японским языком, я уже знал, что крупнейший у нас специалист в этой области – академик Николай Иосифович Конрад, тогда еще здравствовавший. Имя его было окружено почетом, на публике он появлялся редко. Словом, живой классик. Впрочем, его лингвистические публикации (другие я тогда еще редко читал) не вызвали у меня теплых чувств: с первого взгляда видны были противоречия, недостаточная логичность, да и написано скучновато. Конрада никак нельзя было сравнить с такими блестящими японистами как Е. Д. Поливанов или А. А. Холодович. И мой учитель аспирантских лет И. Ф. Вардуль, сам ученик Конрада, отзывался о нем с уважением, но почти ни в чем с его «Синтаксисом японского национального литературного языка» не соглашался. Японское языкознание еще при жизни Николая Иосифовича ушло далеко от его воззрений.

Однако его почитали все, и «левые», и «правые». При жизни и особенно после смерти Конрад стал явно мифологической фигурой, что, однако, из его «Синтаксиса», главной лингвистической работы, никак не следовало. Разумеется, я знал, что этот ученый занимался не одной лингвистикой, а чуть ли не всеми японскими сюжетами, и его работы по литературе были написаны ярче, чем лингвистические. Но какое-то недоумение оставалось.

К концу 80-х гг., начиная с книги о Н. Я. Марре, я все больше стал уходить из области морфем и грамматических категорий в историю науки. А это было время так называемой перестройки, когда началось «срывание всех и всяческих масок» в отечественной истории, включая научную. Возрождалась норма 20–30-х гг., когда ниспровергались авторитеты, а в бранных эпитетах не стеснялись; только знаки менялись на противоположные, поскольку разоблачалась уже не «буржуазная», а «тоталитарная» наука. Одновременно шло «восстановление справедливости» и «возвращение имен», иногда действительно достойных, иногда не очень. Конрад, впрочем, не входил ни в одну из категорий: к концу советской эпохи он не был ни забыт, ни запрещен (хотя и он в сталинские времена на три года был «изъят из обращения»), а разоблачать его не стали, хотя можно было бы при желании кое-что найти и у него. Но такого желания у перестроечных авторов не возникло, и, как мы дальше увидим, не случайно.

Я тоже оказался захвачен общим поветрием. Открывались новые интересные факты, ранее замалчиваемые или вообще неизвестные. А я и раньше не любил возобладавшую в позднесоветское время традицию, когда после погромов и разгромов предыдущих лет кинулись в другую крайность: в нашей историографии персоналии любых ученых стали сводиться к перечислению их трудов и стандартно высоким оценкам. Востоковеды или лингвисты разных научных и политических взглядов, при жизни спорившие, а то и враждовавшие друг с другом, оказывались на одно лицо, критики избегали. Новая эпоха, казалось, дает возможность отделить зерна от плевел, показать сложность и неоднозначность научного процесса. Однако быстро оказалось, что место одних мифов заняли другие, история советской науки, как и вся история советского общества, снова окрасилась в черно-белые тона, лишь темное превратилось в светлое и наоборот. Впрочем, Конрад остался светлым.

Покончив, как мне казалось, с Марром, я в 1990 г. захотел рассмотреть в свете новой эпохи и, безусловно, значительную, но, как выяснилось, мало изученную фигуру академика Конрада. О нем, конечно, писали, в том числе и крупные ученые вроде В. В. Иванова, но это были панегирики. Я, правда, еще в конце 70-х гг. сделал критический разбор его лингвистических работ, которые и тогда считал, и сейчас считаю слабыми; разбор долго оставался в столе (один из моих старших коллег сказал: «Не лягайте мертвого льва!») и лишь в 1988 г. в сокращенном виде вошел в мою книгу «Изучение японского языка в России и СССР». Но я, конечно, понимал, что фигура Конрада шире, и стоит рассмотреть его жизнь и деятельность в целом. А тут оказалось сразу два стимула: готовилось к печати издание неопубликованных работ и писем Николая Иосифовича, для которого мне предложили написать предисловие, и приближалось 100-летие со дня его рождения. Я одновременно писал предисловие и статью к юбилею в журнал «Восток». Статья вышла в срок, еще до гибели СССР, а мемориальное издание, давно уже готовое, из-за недостатка средств появилось лишь в 1996 г. Дальше Конрад, как и Марр, меня уже не отпускал, у меня было еще несколько публикаций о нем, и вот еще одна.

Николай Иосифович Конрад родился 1 (13) марта 1891 г. в Риге. Его отец был крещеным евреем, мать происходила из духовного звания, родом из Орла. Со стороны матери семья была связана с семьей Позднеевых, а один из Позднеевых, Дмитрий Матвеевич, был ведущим дореволюционным японистом в России. Это могло повлиять на выбор профессии, но сам Конрад позже указывал и на другую причину, значимую для него и на его друзей, включая Н. А. Невского, которому посвящен очерк «Колоссальный продуктор». За несколько лет до того Россия потерпела жестокое поражение в Русско-японской войне, одной из причин было незнание Японии (Николай II, по воспоминаниям С. Ю. Витте, называл японцев «макаками»). Япония стремительно ворвалась в число мировых держав, а в области ее изучения было сделано, особенно в России, очень мало. Почти любой проблемой надо было заниматься впервые, перед молодым человеком, решившимся обратиться к Японии, открывалось очень широкое поле деятельности. И в течение нескольких предреволюционных лет в России сформировалась замечательная когорта специалистов по Японии, тогда совсем молодых, в том числе Конрад и герои еще двух моих очерков: Е. Д. Поливанов и Н. А. Невский. И не только они, например, С. Г. Елисеев, эмигрировавший из России после революции, стал основателем научного изучения Японии сразу в двух странах: Франции и США.

В 1908 г. Конрад поступил на восточный факультет Петербургского университета, окончив его по китайско-японскому разряду в 1912 г. Одновременно он, как и другие его коллеги-японисты, учился в Практической восточной академии, только там тогда можно было выучить разговорный язык. Руководителем Практической восточной академии был Д. М. Позднеев, крупный знаток языка, но более практик, чем ученый, а в университете тогда еще значительных японистов не было. На китайско-японском разряде лидером среди преподавателей был выдающийся китаист В. М. Алексеев, которого и Конрад, и Невский всегда считали главным своим учителем. Спустя много лет, в 1945 г. Конрад напишет Алексееву, к тому времени академику: «Я же, как Вы знаете, при всем своем официальном звании “япониста”, вообще говоря, всегда был и остаюсь китаистом». Но к китайским сюжетам ученый обратится много позже, в самый тяжелый период своей жизни. А после окончания университета Конрад сосредоточил свою деятельность на японистике.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: