Дмитрий Язов - Карибский кризис. 50 лет спустя

- Название:Карибский кризис. 50 лет спустя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-05130-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Язов - Карибский кризис. 50 лет спустя краткое содержание

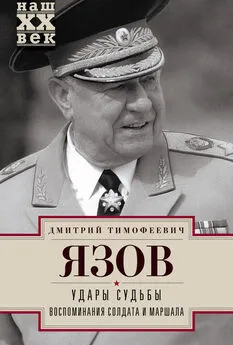

Имя Маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова не нуждается в представлении. Волей судьбы ему суждено было стать последним министром обороны СССР – великой державы великой эпохи. Дмитрий Тимофеевич прошел огненными дорогами Великой Отечественной войны, честно служил Родине на всех постах, которые ему доверялись. В сентябре 1962 года 400-й мотострелковый полк Язова был скрытно переброшен на Кубу и находился там с сентября 1962 года по октябрь 1963 года в боевой готовности для отражения вторжения войск США на остров.

Эта книга – личные воспоминания очевидца событий, вошедших в историю как Карибский кризис.

Карибский кризис. 50 лет спустя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Солдаты получали по 10–15 песо в месяц. Этих денег хватало на то, чтобы купить кое-что в нашей лавке военторга на территории полка. В основном это были фрукты, овощи, соки, сигареты или сладости. Сигареты были дешевыми и крепкими с символическим названием «Аграрное». Очевидно, это было простое совпадение, но, по легенде, «аграриями» мы сами себя называли еще с первых дней пребывания на Кубе.

Одной из самых сложных проблем, с которыми мы столкнулись на Кубе, стало тыловое обеспечение. С самого начала мы столкнулись с медицинскими проблемами, о которых я уже говорил. Другим «проколом» оказалась невозможность обустроить свой быт подручными материалами. Я потом долго сокрушался по поводу того, что, отправляя нас на Кубу, в Генштабе предусмотрели массу деталей, даже снабдили личный состав шапками-ушанками, но «забыли» включить в заявку хоть пару мешков цемента или связку арматуры.

В соответствии с планом перед убытием из дома мы получили продовольственные запасы из расчета на целый год. Весь запас продуктов, привезенных нами из Союза, мы сложили прямо под солнцем, прикрыв палатками. Через какое-то время консервы начали взрываться. В условиях жаркого и влажного климата мука мгновенно испортилась, в ней появились червяки и жуки. Что было делать? Пришлось обращаться за помощью к кубинцам. А как без знания языка объяснить им нашу проблему?

Кое-как с помощью разговорника удалось найти понимание. И – о чудо! Оказывается, у них были хранилища, причем совершенно пустые. Мы организовали быструю перевозку продуктов и спасли запасы.

Продукты были все наши, отечественные, привезенные из Советского Союза. Никаких свежих овощей или фруктов мы от кубинской стороны не получали. Договоренностями это не предусматривалось. Как сейчас помню, главным нашим блюдом был борщ «Краснодарский» в банках, которые к тому времени хранились уже по 11 лет. Все продукты, естественно, были консервированные. Как-то мы получили небольшую партию картофеля, давно ставшего традиционным для русских продуктом питания. Однако в условиях кубинского климата он быстро испортился, стал мягким. Потом нам уже доставляли только сухой картофель.

Разнообразные тропические фрукты и экзотические плоды кубинской земли были частыми гостями на нашем столе. Иногда соседние кубинские воинские части делились с нами свежими фруктами. Была возможность снаряжать машину на соседние плантации, брошенные бывшими латифундистами. За все собранные фрукты мы расплачивались сполна: бананы были настолько дешевыми, что купить их ничего не стоило.

Помню и другой случай, когда пришлось мне заняться настоящим «бизнесом»: большую партию испортившейся муки мы отдали кубинцам на корм свиньям, получив взамен от них 30 поросят. Мы вырастили этих поросят и перед отъездом отдали их кубинцам. В знак благодарности от наших гостеприимных хозяев перед самой погрузкой на корабль мы получили тонну копченых свиных окороков. Очень нас выручил этот подарок на долгом обратном пути домой!

Есть еще одна серьезнейшая проблема, которая в ходе планирования операции «Анадырь» оказалась «забытой» в нашем Генштабе. Я имею в виду переводчиков. В Москве, очевидно, никому в голову не приходило, что на Кубе говорят на испанском языке и без квалифицированных кадров военных переводчиков выполнение боевой задачи на этом удаленном и специфическом театре потенциальных военных действий невозможно.

Вместе со мной был только один переводчик – Рокке, испанец по национальности, с 1936 года живший в СССР, и его супруга Нина. Они могли общаться, но военной терминологии абсолютно не знали. Проблема была достаточно серьезной. Ведь мы учили кубинцев воевать на сложной боевой технике, сама учеба была связана с риском для жизни. А когда не можешь объяснить даже элементарные меры безопасности – проблема усугубляется неизмеримо.

Несмотря на все трудности с общением и профессиональным переводом, мы умудрялись даже проводить командно-штабные учения. Сложность состояла в том, что нами готовились не только солдаты, но и офицерский состав – командиры полков, штаб дивизии.

Почему так получилось, что мы оказались без переводчиков? Над этим вопросом я потом часто задумывался, но не находил однозначного ответа. Советские войска и техника в большом количестве направлялись за тысячи километров от родного дома, в другое полушарие в совершенно незнакомую нам страну. Людей, знающих русский язык, на Кубе тогда вообще не было. Но в нашем Генштабе ни у кого не возникла мысль: «А как же наши ребята будут общаться с кубинским населением и местными органами власти?» Удивительно, мы взяли с собой полный запас провианта из расчета на целый год. Значит, в Москве не исключали, что мы можем пробыть на Кубе около года. Предусмотрели массу деталей, но не переводчиков. Даже тогда, когда ракетный кризис миновал и мы занялись планомерной подготовкой кубинских военнослужащих, проблема с переводчиками по-прежнему игнорировалась.

Да, конечно, мы «выкрутились». Наши «доморощенные переводчики» из числа молдаван здорово нас выручили тогда. Из 2,5 тысячи солдат в полку молдаван было 35 человек. Конечно, они не могли заниматься художественным переводом, не могли передать все детали и тонкости речи. Однако на бытовом уровне общения они справлялись успешно. Им вполне по силам было объяснить, как держать автомат, как атаковать, как прицеливаться. Где не хватало слов, выручали жесты и мимика. Конечно же качество и эффективность обучения от этого страдали.

Можно ли было решить проблему с переводчиками заранее, еще на подготовительной стадии операции? Конечно да. В СССР еще с середины 30-х годов было достаточно много людей со знанием испанского языка. На мой взгляд, следовало бы включить в состав руководства полка специалиста со знанием испанского языка, сделать его одним из заместителей командира полка. Все можно было сделать. Просто тогда, когда планировалась эта операция, об этом никто в Генштабе не подумал…

Несмотря на множество проблем и трудностей, жизнь в полку налаживалась, боевая учеба шла полным ходом. Мы отрабатывали тактику действий по отражению высадки морских десантов противника, организовывали взаимодействие с «соседями» – кубинскими частями, старались следить за информацией в мире и вокруг Кубы. Масштаб и цели операции «Анадырь» даже командный состав частей ГСВК представлял себе смутно. На первом Военном совете группы войск в конце сентября 1962 года генерал И. А. Плиев всех карт не раскрыл, почти ничего не сказал о боевых задачах, оставил без внимания и ракетные части. Закончил свое выступление командующий призывом помочь кубинскому народу отстоять независимость своей Родины.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: