Борис Алмазов - Петербургские святые. Святые, совершавшие свои подвиги в пределах современной и исторической территории Санкт-Петербургской епархии

- Название:Петербургские святые. Святые, совершавшие свои подвиги в пределах современной и исторической территории Санкт-Петербургской епархии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-05501-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Алмазов - Петербургские святые. Святые, совершавшие свои подвиги в пределах современной и исторической территории Санкт-Петербургской епархии краткое содержание

В книге известного писателя, старосты мемориального прихода собора Петра и Павла в Петербурге Бориса Алмазова в популярной форме рассказывается о православных святых, причисленных Священным синодом к Санкт-Петербургскому собору. И если первоначально было канонизировано 45, то теперь собор насчитывает более 134 человек, и с открытием новых документов и знаний число это продолжает расти.

Жизненный подвиг и мученическая кончина многих святых еще никогда так подробно не освещались в светской литературе. Особое внимание уделено церковным расколам и гонениям, начавшимся в революционные дни 1917 года и продолжавшимся в советское время. О разрушении монастырей и храмов, о расстреле царствующей семьи, о десятках новомучеников, погибших в застенках НКВД и на Соловках, вы также узнаете из этого издания.

Жизнь каждого святого неразрывно связана с историей нашей родины, поэтому предлагаемая книга будет интересна не только просто верующим православным людям, но и всем, кто хочет знать историю своей страны. В издании использованы новые архивные материалы, ставшие доступными исследователям в последнее время.

Петербургские святые. Святые, совершавшие свои подвиги в пределах современной и исторической территории Санкт-Петербургской епархии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Часто служил в храмах самых отдаленных и бедных окраин столицы Невской и Нарвской застав, на Охте. Обычно прихожане шли в большие столичные соборы, где церковные иерархи проводили торжественные богослужения. Епископ Венеамин же сам шел к прихожанам в самые малые приходы, где епископы не бывали никогда. Знанием людских нужд и скорбей, готовностью придти на помощь, добросердечием и полным самоотречением он снискал искреннюю любовь и огромный авторитет у простых горожан. Его звали «наш батюшка».

Но грянул 1917 год и перевернул всю жизнь Великой Империи. 2 марта 1917 года управление столичной епархией было возложено на о. Вениамина, как первого викария епархии, «временно, вплоть до особых распоряжений».

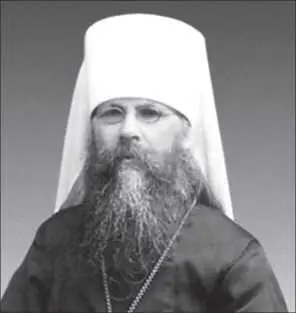

Сщмч. Вениамин Петроградский

А уже 24 мая 1917 года произошло событие невиданное: впервые в России в Казанском соборе свободным голосованием клира и мирян о. Вениамин избран на Петроградскую церковную кафедру (получил 976 голосов выборщиков из 1561). На следующий день 25 мая (ст. ст.) того же года определением Святейшего Синода утвержден архиепископом Петроградским и Ладожским, а 13 августа 1917 года возведен в сан митрополита. Он стал поистине народным митрополитом, которому безгранично доверяли и готовы были следовать за ним тысячи жителей Петрограда, что неоднократно подтверждалось, когда по призыву набата огромные толпы народа бросались на защиту своего митрополита и святынь. Так было, когда большевики пытались захватить Александро-Невскую лавру, так было, когда народ демонстрировал свою силу и верность Православной Церкви в многотысячных крестных ходах.

Владыка Вениамин самоотверженно и умело защищал религиозные права верующих. Так, взамен закрытой семинарии, он тут же основал Богословско-пастырское училище, готовившее священников. При участии митрополита проходила организация Петроградского богословского института, открывшегося 16 апреля 1920 года. В городе действовали многочисленные богословские и благовестнические курсы.

В 1919 году временно управлял Олонецкой епархией, в связи с тем, что местный епископ, Иоанникий (Дьячков), самовольно покинул ее. В октябре 1919 года посетил Петрозаводск, провел совещание с местным духовенством, нацеливая его на активную пастырскую работу в условиях отделения Церкви от государства.

В результате Гражданской войны и полной неспособности большевиков восстановить экономику в России наступил голод, принявший в некоторых губерниях угрожающие масштабы, в стране оказалось на грани смерти более 40 миллионов человек.

Как всегда в годину испытаний на помощь народу пришла церковь. Было собрано 9 млн рублей в помощь голодающим, патриарх обратился к христианам за рубежом за помощью, и она пришла. Но большевистский ЦК принял решение воспользоваться голодом для нанесения удара по Православной Церкви. Основанием послужило письмо-директива Ленина от 19 марта 1922 года, обращенное к Молотову и адресованное членам Политбюро с ремаркой: «Строго секретно», где говорилось об уникальности сложившейся ситуации, позволяющей «оправдать» перед общественным мнением не только изъятие церковных ценностей, но и физическое устранение возможно большего числа священнослужителей: «Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать…». Вслед за этим и была развернута спланированная кампания преследований в отношении Церкви под предлогом «похода пролетариата на церковные ценности».

23 февраля 1922 года издан Декрет ВЦИК об изъятии церковных ценностей для нужд голодающих. Митрополит Вениамин с самого начала желал достичь компромисса с властью по этому вопросу. Он пришел на заседание комитета «ПОМГОЛ» (Помощи голодающим) в Смольный, где с 1917 года размещались городские власти. Его встретили благосклонно, и, казалось, было достигнуто взаимопонимание. Митрополит со слезами на глазах благословил комитет, говоря: «Мы все отдадим сами». Он готов был отдать для спасения умирающих от голода людей даже оклад с иконы Казанской Божьей Матери. Он смог договориться о том, что при изъятии ценностей должны присутствовать представители духовенства, а предметы, имеющие особое значение для верующих, могли заменяться аналогичным металлом по весу.

Однако на следующий день последовал окрик из Кремля в сторону «несознательных» петроградских товарищей, с тем, чтобы никаких совместных действий с церковниками не было – только война и только истребление.

Власть использовала вопрос о церковных ценностях для того, чтобы начать мощную антицерковную кампанию. Поэтому соглашение, достигнутое митрополитом, не соблюдалось, и в ряде церквей были намеренно спровоцированы конфликты верующих и духовенства представителями власти.

Необоснованность и провокационный характер действий властей в Петрограде осознавались даже в рабочей среде. Здесь рабочие – путиловцы, «гвардия революции, цвет пролетариата», как именовали их большевики, встали на защиту церкви Путиловского завода [55], и выгнали чекистов из храма.

В других приходах при появлении советской комиссии ударяли в набат, созывая верующих оказать сопротивление. Симпатии людей были явно на стороне законной церковной власти. Для них единственным авторитетом оставался владыка Вениамин.

Мероприятие это имело для них, прежде всего, политический смысл: согласно указаниям ЦК, важно было «нейтрализовать» авторитет Владыки среди верующих. В связи со своими арестами патриарх Тихон назначил митрополита Ярославского Агафангела своим местоблюстителем и его заместителем митрополита Петроградского Вениамина как ближайшего помощника и, возможно, преемника. Именно это назначение стало для владыки Вениамина – роковым.

У большевиков появляется задача дискредитировать Православную Церковь и лично владыку Вениамина. Власти еще очень опасались влияния Церкви и восстания всего православного народа, поэтому был спровоцирован т. н. обновленческий раскол.

Поддерживаемое властями движение обновленчества имело целью вытеснение Православия спекулятивной организацией, сохраняющей лишь видимость церковности, и, по существу, лишенной благодати церковных таинств, не говоря уже о лояльности по отношению к новой власти. А удар в отношении митрополита Вениамина был частью рассчитанной политики уничтожения Русской Православной Церкви. Патриарх Тихон должен был лишиться одного из самых главных своих помощников.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: