Леонид Аринштейн - Пушкин: «Когда Потемкину в потемках…». По следам «Непричесанной биографии»

- Название:Пушкин: «Когда Потемкину в потемках…». По следам «Непричесанной биографии»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Грифон»70ebce5e-770c-11e5-9f97-00259059d1c2

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98862-088-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Аринштейн - Пушкин: «Когда Потемкину в потемках…». По следам «Непричесанной биографии» краткое содержание

Это третья книга из биографического цикла о Пушкине. Она состоит из отдельных новелл, раскрывающих неизвестные ранее моменты биографии великого русского поэта, в том числе считавшиеся давно решенными, а также обделенные вниманием исследователей. Автор увлекательно и мастерски решает исторические и филологические головоломки и восстанавливает тайные хитросплетения событий блестящей Пушкинской эпохи.

Автор книги Л. М. Аринштейн – историк культуры, писатель, литературовед, автор более 200 книг и статей (в том числе легендарной «Непричесанной биографии» Пушкина), составитель и редактор полного собрания сочинений Пушкина на английском языке, вышедшего в 1999–2004 годах в Великобритании.

Для всех, кто интересуется русской культурой.

Пушкин: «Когда Потемкину в потемках…». По следам «Непричесанной биографии» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Присланный Воронцовым материал в Петербурге не пригодился: к этому времени в распоряжении Царя был уже другой документ – письмо Пушкина об атеизме (XIII, 92), которое компрометировало поэта в гораздо большей степени и позволяло уволить его с государственной службы да еще и выслать в совершенное захолустье.

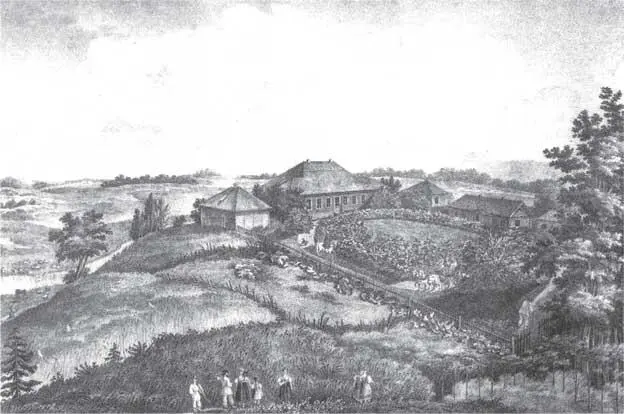

Аквилон

Мне уже доводилось говорить о том, что высылка Пушкина из Одессы в Михайловское была одним из самых тяжелых потрясений в его жизни. В пушкинской литературе значение этой новой репрессии понимается далеко не всегда. Исследователи как бы объединяют ее в некую единую ссылку – сначала на Юге, а затем в Псковской губернии. Между тем разница здесь очень существенна. Высылка на Юг была оформлена – по крайней мере внешне – как перевод Пушкина по службе. Приличия были соблюдены. Теперь же он был не только выслан по Высочайшему повелению, да еще и под полицейский надзор, но и исключен с государственной службы. Такое в либеральную Александровскую эпоху встречалось нечасто. Это был крайне болезненный удар по самолюбию поэта, попытка подавить его нравственно. Сломить Пушкина в плане духовном Императору Александру не удалось. В плане же чисто человеческом, бытовом Пушкин действительно чувствовал себя подавленным.

Подавленному настроению способствовал разительный контраст между жизнью на Юге и в Псковской губернии. Южная ссылка обернулась для Пушкина во многом увлекательным путешествием по «байроновским» местам, какими были тогда Кавказ, Крым, недавно отвоеванная у турок Молдавия, Одесса… Ему довелось встречаться с замечательными людьми; было в кого влюбиться, кем увлечься. Ничего подобного в псковской глуши его не ожидало, и Пушкин, как всегда, удивительно точно сам очертил этот контраст и соответствующее ему настроение:

А я от милых южных дам,

От [жирных] устриц черноморских,

От оперы, от темных лож

И, слава Богу, от вельмож

Уехал в тень лесов тригорских,

В далекой северный уезд;

И был печален мой приезд…

(VI, 492)

Всё это было действительно печально. Вокруг не было никого, с кем Пушкин мог хотя бы отвести душу. Родители, которых он застал в Михайловском, смотрели на него с осуждением, как если бы он и впрямь совершил преступление, что сразу же привело к взаимному отчуждению. Слабым утешением была лишь ласковая заботливость его старой няни и беседы с хозяйкой соседнего Тригорского П. А. Осиповой – единственным в округе живым человеком, который хоть как-то понимал Пушкина. Но этого было явно недостаточно, и Пушкин, особенно первые два-три месяца, жил замкнутой внутренней жизнью, полностью погруженный в воспоминания недавнего прошлого. Он интенсивно писал, но почти всё, что он в первые месяцы написал заново или доработал в Михайловском, так или иначе связано с его южными впечатлениями: «Цыганы», «К морю», «Сцена из Фауста» [113], «Храни меня, мой талисман», «Буря», ряд других стихотворений.

Мрачное настроение усиливало природную раздражительность Пушкина. Досталось Михайловскому: «Всё, что напоминает мне море, наводит на меня грусть – журчанье ручья причиняет мне боль… голубое небо заставило бы меня плакать от бешенства; но слава Богу, небо у нас сивое, а луна точная репка…» (XIII, 114, 532).

Досталось родне: «Пребывание среди семьи только усугубило мои огорчения… Меня попрекают моей ссылкой… утверждают, будто я проповедую атеизм…» (XIII, 531). С отцом дело дошло до крупной ссоры: «Отец призывает брата и повелевает ему не знаться avec ce monstre, ce fils dénaturé [114]… Голова моя закипела… высказываю всё, что имел на сердце целых 3 месяца… Отец… выбегает и всему дому объявляет, что я его бил, хотел бить, замахнулся…» (XIII, 116).

Досталось и соседским барышням: «Твои троегорские приятельницы несносные дуры», – пишет он сестре 4 декабря 1824 г. (XIII, 127). Это о двадцатипятилетней дочери Осиповой от первого брака Анне Вульф и падчерице, девятнадцатилетней Алине, за которыми при других обстоятельствах и в другом расположении духа Пушкин не преминул бы поухаживать (что впоследствии и произошло). Пока же он видел в них одни неприглядные черты:

Но ты – губерния Псковская,

Теплица юных дней моих,

Что может быть, страна глухая,

Несносней барышень твоих?

Меж ими нет – замечу кстати —

Ни тонкой вежливости знати,

Ни [ветрености] милых шлюх —

Я, уважая русский дух,

Простил бы им их сплетни, чванство,

Фамильных шуток остроту,

Пороки зуб, нечистоту,

[И непристойность и] жеманство…

(VI, 351; 5, 445)

Досталось и главному виновнику ссылки, оторвавшему поэта от «милых южных дам», – Императору Александру. Пушкин не мог понять, зачем главе великой державы опускаться до того, чтобы сводить счеты с человеком, занимавшим столь скромное положение в его государстве:

Зачем ты, грозный Аквилон,

Тростник прибрежный долу клонишь?

Зачем на дальний небосклон

Ты облачко столь гневно гонишь?

(II, 365)

Добро бы Император пережил унижение, горечь поражения, которые могли бы его озлобить. Но нет, и Россия и вся Европа отлично помнили, как всего несколько лет назад в Россию вторглась огромная армия во главе с якобы непобедимым полководцем – Наполеоном. Император вместе со своим народом, со своими полководцами разгромил неприятельскую армию и низвергнул надменного врага:

Недавно черных туч грядой

Свод неба мрачно облегался,

Недавно дуб над высотой

В красе надменной величался…

Ты черны тучи разогнал,

Ты дуб низвергнул величавый,

Ты прошумел грозой и славой,

Ты долам солнце даровал…

(II, 910–911) [115]

Александр I

Так что же, неужели не пришла пора столь славному победителю проявить милосердие и прекратить «неправое гоненье» на поэта:

С тебя довольно – пусть блистает

Теперь веселый солнца лик,

Пусть облачком зефир играет

И тихо зыблется тростник —

1824. Михайловское (II, 911) [116]

Вернемся, однако, к обитательницам Тригорского. Они положительно не нравились Пушкину. Лишенные светского общения, они были грубоваты, навязчивы, жеманны, словом, «непривлекательны во всех отношениях» (XIII, 532).

В то же время сами девушки, особенно Анна Николаевна, были явно неравнодушны к гордому и печальному поэту, как будто только что сошедшему со страниц модного романа. Анна была неглупая, начитанная, милая девушка, но замкнутая и легкоранимая, а единственная доступная в деревне форма образования – чтение – сделало ее еще и мечтательно-сентиментальной. Пушкин обратил на нее внимание еще во время приездов в Михайловское летом 1817 и 1819 г. Ей было тогда около восемнадцати, и некоторые ее черты поэт привнес позже в образ Татьяны Лариной:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: