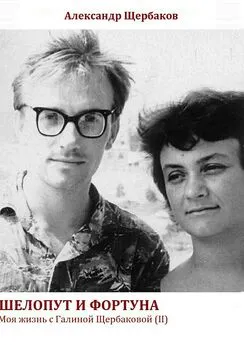

Александр Щербаков - Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой

- Название:Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «1 редакция»0058d61b-69a7-11e4-a35a-002590591ed2

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-79000-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Щербаков - Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой краткое содержание

Это первая мемуарная книга о жизни и судьбе известного писателя Галины Щербаковой, прославившейся благодаря повести «Вам и не снилось», экранизированной Ильей Фрэзом и ставшей гимном советских романтиков.

Книга, написанная любящим супругом Галины Щербаковой – Александром Щербаковым, не просто приоткрывает дверь в биографию автора, но охватывает целую эпоху советского прошлого, в котором существовала и черпала вдохновение Щербакова. Ее необыкновенная жизнь была похожа на сюжеты ее книг, но порой даже превосходила их по степени парадоксальности и удивительности. Такую Щербакову вы еще не знали!

Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Посему – сначала московские эпизоды.

Мне казалось, чем раньше приобщать ребенка к искусству, тем лучше. Первое, что было нам доступно в столице, – театр. И мы начали осваивать все московские сцены, где были детские спектакли. Катя их воспринимала с охотой. Трудность была одна, транспортная. Дочь наша страдала от укачивания. Поначалу она всегда с любопытством смотрела в троллейбусное окно, но через какое-то время ее начинала мучить тошнота. Она утыкалась в меня или вообще ложилась на мои колени.

Я шептал ей на ухо что-то успокоительное, потом начинал уговаривать тошнилки не высовываться, уйти, спрятаться. И помогало. Но не всегда. Тогда мы выбирались из транспорта и какое-то время двигались пешком.

Именно эта картинка – Катя, склонившаяся на мои колени, и я, шепотом заговаривавший ее невзгоду, – раньше всего встает в моем ощущении ее детства. И странно по сию пору воспринимается как знак счастья.

Потихоньку ее морская болезнь стала уходить, и мы уже в основном без приключений добирались до театров. Любопытная деталь: с какого-то момента мы каждый год попадали на тот или иной спектакль в Международный день театра. Ничего загадочного тут нет: этот день приходится на весенние каникулы школьников. А я загодя составлял их «культурную программу». Помню, как-то спросил дочь: «В ЦДТ (Центральный детский театр) опять будет «Двенадцатая ночь». Пойдем?» – «Конечно!» – ответила Катя. Год назад в День театра мы смотрели этот яркий, праздничный спектакль. В большой мере сделала его таковым впервые увиденная нами Ирина Муравьева своей искрящейся, увлеченной, так и хочется сказать – какой-то первозданной игрой. Посмотрели еще раз. И снова была Ирина Муравьева, и опять был Международный день театра… Помнится, с этого спектакля ЦДТ стал нашим любимым театром.

В многотрудной жизни Винни Пуха была досада в лице неправильных пчел. А я сам в моей жизни был неправильным журналистом. Большинство моих коллег одной из главных отрад профессии считали возможность «помотаться по свету». Нередко слышал такое: «Работа хорошая, да только вот командировок мало».

Я не припомню случая в профессиональной биографии, чтобы я отлынивал от какой-либо редакционной работы или задания. Но все без исключения отъезды из дома, а их по необходимости было немало, воспринимались мною как мини-драмы типа «С любимыми не расставайтесь». Никому об этом я не говорил, но, даже отправляясь во вполне «отдыхательную» командировку, начиная с первых ее часов, считал дни, оставшиеся до возвращения. Домашнее животное.

Но самым маетным в этом отношении был срок от последнего дня ноября 1967 года, когда Панкин выдернул меня в столицу, до 1 июля 68-го, когда я приехал забирать своих домочадцев. Все эти месяцы меня преследовал дебильный страх: не дай бог, я попаду под машину, и что будет с Катькой? Я не раз за это время прилетал домой на день-два, но снова прибыв в Москву, в гостиницу «Юность», по вечерам изводился этим выдуманным горем. Почему паническая мысль не преследовала меня ни в Волгограде, ни позднее в Москве? Она вообще никак не была связана с объективной реальностью дорожных происшествий.

…А вот кто был «правильным» журналистом, так это Юрий Визбор. Да, он был одним из самых популярных бардов, талантливым актером, но и классным репортером, привозившим из командировок, которые, можно предположить, вносили в его жизнь светлые тона, отличные песенные репортажи. Я до сих пор с шестидесятых годов помню некоторые из них.

Запомнились эти баллады, потому что не раз слушались. В те годы возник необычный журнал, в состав которого входили гибкие граммофонные пластинки. Он пользовался необыкновенным успехом. Чтобы его достать, я делал все возможное и невозможное. Когда мои усилия оказывались бесплодными, шел в Ростовский обком партии к Аркадию Агафонову, бывшему заместителю редактора «Комсомольца», переквалифицировавшемуся в начальника жизни. Обком мог все. Даже явить «Кругозор».

Чуть ли не в каждом номере на пластинках были бардовские «отчеты» Визбора о его очередных странствиях по СССР.

Вспомнились же пластинки из «Кругозора», а в связи с ними и сам Юрий Визбор, потому что их горячей поклонницей оказалась наша Катя. Она их, видимо, где-то в возрасте от одного до трех не раз вместе с нами слушала, более того, каким-то образом некоторые из них заприметила и приходила ко мне или Галине, держа свернутый в трубку синенький пластиковый квадрат. И торжествующе объявляла, например, такое: «Ната си наколь тунатэ!»

Тогда, в году 66-м, в советском радио– и телеэфире появились две симпатичные японские песенки: «У моря, у синего моря» и «Тебе не забыть обо мне». И ту и другую «Кругозор» запечатлел на своих звуковых страницах. Нашей дочери особенно нравилась вторая. Причем не в русском варианте, представленном Эльмирой Уразбаевой, а, так сказать, «в природном». Поэтому композиция у нас проходила по первой фразе «по-японски», услышанной Катей, как «Ната си наколь тунатэ». Мы ставили ее на проигрыватель, и девчонка увлеченно, на манер сегодняшнего караоке, распевала что-то, что должно было соответствовать переводу: «Тебе не забыть обо мне, я сниться умею во сне». В творческом экстазе она порой даже покрывалась испариной…

Забавляя дочку, я частенько напевал ей модную попсу из репертуара Эмиля Горобца – «Катарина, охо-хо». Имелось в виду, что она благодаря этому будет лучше усваивать свое полное имя. Но у нее был собственный взгляд на развлекательную эстраду, почерпнутый все из того же «Кругозора».

Мне казалось, у нашей дочери музыкальная душа, меня это радовало. Как и ее озорные словесные выкрутасы. К примеру. Она узнала слово «гадость» и стала прилагать его ко всем известным ей понятиям. Когда ей сказали, что этого не надо делать, она придумала хитрость. Глядя на игрушку, начинала говорить:

– Зайка – га…

Выждав паузу и хитро улыбаясь в нашу сторону, заключала предложение:

– …мкость!

Запомнив маленькое стихотворение, заканчивавшееся строчкой «Ай да мишка!», она много раз с удовольствием декламировала его, каждый раз завершая своей юмористической придумкой: «Ай да гиля!», «Ай да сибка!» и т. д.

В обиходе нашего с Галей общения навсегда осталось несколько десятков детских словечек. Со временем мы запутались, от кого они нам достались: от Сашки, Кати или Алисы. Но вот «Ай да гиля» (или «сибка») и «гамкость» – точно Катиного авторства. Так же как и речение, много раз употреблявшееся нами в жизни при разнообразных обстоятельствах: «Апать лезет!» («опять лезет»).

На кухне стоял купленный в Ростове на базаре зеленый старорежимный буфет. Посередине его был выдвижной ящик, где лежали ложки, вилки, ножи. Катя знала: туда – нельзя. И как мы были удивлены, однажды вместе вернувшись с работы, когда дочь, встретив нас, вдруг побежала на кухню и решительно выдвинула этот ящик. Как будто дождавшись максимального удивления на наших лицах, она, не захватывая ничего из обеденных принадлежностей, а просто положив на них руку, провозгласила свое бессмертное: «Апать лезет!»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: