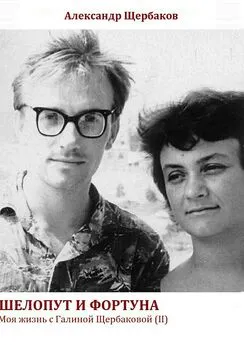

Александр Щербаков - Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой

- Название:Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «1 редакция»0058d61b-69a7-11e4-a35a-002590591ed2

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-79000-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Щербаков - Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой краткое содержание

Это первая мемуарная книга о жизни и судьбе известного писателя Галины Щербаковой, прославившейся благодаря повести «Вам и не снилось», экранизированной Ильей Фрэзом и ставшей гимном советских романтиков.

Книга, написанная любящим супругом Галины Щербаковой – Александром Щербаковым, не просто приоткрывает дверь в биографию автора, но охватывает целую эпоху советского прошлого, в котором существовала и черпала вдохновение Щербакова. Ее необыкновенная жизнь была похожа на сюжеты ее книг, но порой даже превосходила их по степени парадоксальности и удивительности. Такую Щербакову вы еще не знали!

Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Уж не помню, с какого времени все мое пребывание на белом свете протекает на непрерывном фоне какой-нибудь известной мне музыки. Для всех я – вполне нормальный (надеюсь!) человек, но мозг работает на аудиоподложке, ну, наподобие объявления прогноза погоды во «Времени». Не всегда могу уловить момент смены «трека». Просто замечаю: живу под модную песенку Константина Меладзе, а минут десять назад была сладостная увертюра к «Травиате». Иногда удается поймать внешний повод перемены – мелькнувшее упоминание чего-то, связанного с мелодией, реже – внутренний: какое-то воспоминание или мысль. Первой догадкой, если пропадет звуковое сопровождение, будет: я умер.

Обычно этот бзик не отражается на моем мышлении и поведении. Но иногда неслышная окружающим музыка начинает влиять, можно сказать, на стиль существования: характер действий как бы подлаживается под стать ее настроению, а порой сказывается и на работе. Когда она связана с необходимостью писать, это бывает, как говорится, в кайф. Мгновенно находится нужный тон сочинения.

Так было, к примеру, при рождении моего первого по приезде в Ростов очерка. Конец 1960 года. Я жил в заводской гостинице «Ростсельмаша». И там случайно познакомился с Ашуром и Камо – братьями, приехавшими из Ирана в СССР, как ныне бы сказали, на ПМЖ. В их судьбах было много необычного. Начать с фамилии: Васильевы. Как они ни старались, не могли вспомнить ни одного русского в своей родословной. Их отец родился в Армении, воевал в Турции, попал в плен, жил в Ираке… Они сами, молодые парни, учившиеся на нефтяников, ввязались в открытую, а потом и в подпольную войну с англичанами с военных баз, окружавших предприятия British Petroleum… Их жизнь, наполненная восточными приключениями середины двадцатого века, была темой газетного материала, который раскрыл мне дверь в журналистский мир обворожительного и норовистого города.

Но сейчас о другом. Как только я услышал слово «Иран», тут же «включилась» – угадайте, что? – «Персидская песня» Антона Рубинштейна в сходных исполнениях Шаляпина и Штоколова.

Клубится волною кипучею кур,

восходит дневное светило.

Ах как весело сердцу…

И с того момента она меня не отпускала, пока я часами беседовал с парнями, переводил какие-то их документы, написанные по-английски, скреб пером… Несоответствие мятежных, приключенческих биографий братьев сибаритскому, разнеженному характеру «Песни» не смущало меня, наоборот, казалось занимательным контрапунктом.

«Доброе утро, товарищи. Передаем последние известия…»

– Камо, – прошу я, – сделай громче.

Камо поворачивает регулятор. Его кровать всего ближе к репродуктору, но он совсем безразличен к этому розовому пластмассовому ящичку. Я понимаю: диктор говорит слишком быстро, чтобы он успевал разобрать русскую речь…В комнате заводской гостиницы вместе со мной живет другой, еще не знакомый, не известный мне мир. Это два брата, два парня…

Даже «запевку» я сделал аналогичной по ситуации зачину романса: «Восходит дневное светило». Подчиняясь восточному неторопливому движению «Песни», удерживал себя от излишних эмоций, готовых излиться в рассказе о бурных событиях. И попытка организовать «полифонию» в тексте сработала! Стало ясно, что его можно даже и обозначить именно таким заголовком – «Персидская песня».

Правда, возникла проблема: как оправдать название внутри очерка. Я подловил время, когда братья собрались вместе (они работали в разные смены – один днем, другой в ночь), усадил их за стол и стал рассказывать о двух великих русских певцах – Шаляпине и Штоколове. Об их классном исполнении удивительной «Персидской песни». И даже чуть-чуть напел: «О, если б навеки так было!..» А потом сказал, что хочу эту песню упомянуть в рассказе о них.

Они не возражали. И я со спокойной душой вписал в очерк завершающую фразу: «Нежный шаляпинский бас неторопливо вырисовывает «Персидскую песню» Рубинштейна».

Ох, уж это «вырисовывает»! Грехи молодости…

По этой самой молодости я, «прожигая» ее в опере, выбирая, как оказалось, на десятилетия вперед любимых артистов, стараясь не пропустить симфонические премьеры в филармонии, конечно, ни в коей мере не задумывался, что таким образом набираюсь, может быть, самого ценного багажа на будущее. Дело не только в утилитарном использовании осевшего в памяти и разуме, как с «Персидской песней». Главное, удавалось нахвататься много всякого-разного, что потом – и через пять, и через пятьдесят лет – будет основой для взаимодействия (умственного, чувственного) уже с другим, неизбежно переменившимся божьим светом.

Беру смелость утверждать: если удается увидеть, услышать, почувствовать точки соприкосновения любых сущностей, осознанных в пору, допустим, сорокалетия, с ними же, впервые воспринятыми в двадцать (а может, и в три года), начинаешь улавливать самое непонятное из непонятного: смысл жизни. И чем больше такого рода точек, тем богаче… смысл жизни. Он ведь весь внутри нас – и нигде больше.

А сейчас скажу, может быть, самое главное (для этой книги). Я более полувека имел отношение к одной такой сущности, удивительной, саморазвивавшейся, всегда остававшейся самой собой и всегда не такой, как вчера, – к моей Галине. Если бы какой-нибудь шестикрылый серафим раскрыл мне на перепутье будущую эволюцию этой красавицы, я бы, не исключено, струсил. Или жил в вечной неуверенности: соответствую ли уровню?

Благодатная неосведомленность – слава ей! – как это часто бывает, уберегла меня от возможного самоедства. Моей избраннице было со мной интересно. Она об этом говорила. Да я и сам видел. Я ей был интересен. И еще хочу повторить фразу, сказанную в интервью Джульеттой Мазиной о себе и Федерико Феллини: «Мы набрались смелости формировать друг друга». Мы – тоже.

Таким вот был сценарий, который поставила судьба-режиссерка. Судьбоносными могут быть не только события, вписываемые потом на странички автобиографий для отдела кадров, но и впечатления . Какие из них станут таковыми, угадать невозможно.

Не помню, о чем, кроме разнообразия своего досуга, я думал, остановившись в центре Свердловска у гастрольной афиши ленинградского Большого драматического театра. Он занял сразу две площадки – драмтеатр и оперный. Я ровно ничего не знал об артистах, прибывших из колыбели революции, но тут же зашел в кассу и купил билеты на все спектакли в оба театра (благо деньги были – я уже работал в заводской газете). И не прогадал. Сергей Юрский, тогда только-только принятый в труппу, вспоминал: «Здесь были первые в жизни гастроли с театром – незабываемый для меня приезд БДТ на целый месяц со всем репертуаром в 1958 году». И он же: «Для меня сезон 57–58 годов стал сезоном радостей и успеха…И к тому же время было такое – шла смена поколений, оттепель после крутых морозов… Жизнь в стране, пробуждающейся от ужаса, работа в театре, который перелетал, как на крыльях, от вершины к вершине…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: