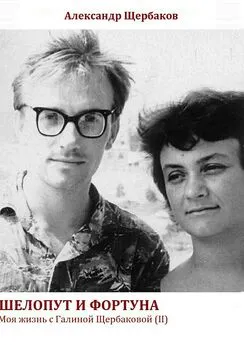

Александр Щербаков - Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой

- Название:Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «1 редакция»0058d61b-69a7-11e4-a35a-002590591ed2

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-79000-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Щербаков - Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой краткое содержание

Это первая мемуарная книга о жизни и судьбе известного писателя Галины Щербаковой, прославившейся благодаря повести «Вам и не снилось», экранизированной Ильей Фрэзом и ставшей гимном советских романтиков.

Книга, написанная любящим супругом Галины Щербаковой – Александром Щербаковым, не просто приоткрывает дверь в биографию автора, но охватывает целую эпоху советского прошлого, в котором существовала и черпала вдохновение Щербакова. Ее необыкновенная жизнь была похожа на сюжеты ее книг, но порой даже превосходила их по степени парадоксальности и удивительности. Такую Щербакову вы еще не знали!

Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Я со своей стороны, со стороны зала, посмотрев почти весь репертуар (мне кажется, Юрский чуть-чуть ошибается: кое-что в Свердловске представлено не было), тоже мог бы многое вспомнить о БДТ. Но ограничусь впечатлением только от одного спектакля.

Однако опять придется отступить во времени, правда, ненадолго, на несколько месяцев.

Где-то весной 1958 года вышел фильм И. Пырьева «Идиот» по Достоевскому, точнее – по началу романа, с Юрием Яковлевым в главной роли. Снятый в манере «страсти в клочья», он явно оставил глубокий след в сознании зрителей. Я отправился его смотреть вместе с сокурсником Юрием Зотовым. Мы тоже были впечатлены пылом и рельефностью чувств героев. Как ни странно, самое большое раздумье вызвал последний титр ленты: «Конец первой серии».

– Знаешь что, – сказал я осторожно Юре по дороге к общежитию, – а ведь никакой второй серии не будет.

И, как я помню, Зотов согласился со мной. Киношный князь Мышкин был завершен и полностью выплеснут на экран, не имел абсолютно никаких предпосылок к развитию, внутренних мотивов и привязок к действиям, которые, мы знали, были уготованы ему писателем. Ни малейших примет нездоровья, хотя бы и удаленного. При явных и ярко выраженных терзаниях от изъянов и просто свинства людей и человечества – ноль страданий от собственного несовершенства или хотя бы страха перед возможностью его проявления (какой же Достоевский без этой самой главной достоевщинки?). Конечно, киношники понимали, что за образом «положительно прекрасного человека» в дальнем далеке писатель различал прототипа – Христа. Но Христос так бы и остался Богом, каких было множество у людей, а не уникальным Богочеловеком, если бы не его моление:

душа Моя скорбит смертельно… Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия…

В фильме эта грань «очеловечения» у героя отсутствовала. Он, конечно, князь. Но вряд ли Мышкин. Наверняка писатель не случайно дал ему такую «приземленную» фамилию. Я заглянул в Википедию и не очень поверил в изложенное там: «Согласие на съемки во второй серии фильма Юрий Яковлев не дал, а режиссер И. Пырьев отказался принять на роль другого актера. Поэтому она так и осталась неснятой». У меня нет оснований сомневаться в правдивости первой фразы (хотя в публикациях Яковлева я не нашел тому подтверждений). Но вторая… Очень в ней лукавое слово – «поэтому»…

…Возвращаясь с киносеанса, мы, конечно, не думали, что создатели фильма что-то «недопонимают» у классика. Взрослые люди, уже хлебнувшие отечественной, пусть и «оттепельной», журналистики, мы отдавали себе отчет, что это была мичуринская попытка скрестить духовный поиск высшего порядка с примитивной советскостью, хоть и постсталинской. Что-то вроде морального кодекса строителя коммунизма. До рождения на свет Евгения Миронова надо было еще прожить восемь лет. А до явления им нового кинематографического Мышкина, не дайджестированного совковым Главлитом, страшно сказать, – аж сорок пять…

Тем ошеломительней было то, что случилось в том же 58-м, буквально через три-четыре месяца в том же Свердловске. Речь об «Идиоте» с Иннокентием Смоктуновским.

Это было в оперном театре. Недоумение повисло в зале с первых минут. Мышкина было плохо слышно. И он не был синеглазым красавцем-князем, которого ожидала еще раз увидеть публика, в большинстве не знакомая с Достоевским, но пребывавшая под живым обаянием неотразимого Юрия Яковлева. Все не так! Какие-то странные движения, нелепая походка, поза, граничащая с уродством. Вместо входящего в душу укоризной бархатного, но твердого, исполненного княжеским достоинством голоса («Как вы будете стыдиться…») – сбивчивые, едва слышные оправдания по поводу несуразности себя самого… И текст не тот! Не подмена ли это, не суррогат?!

Без того тихий голос никому не известного актера почти заглушался недоуменным гулом ничего не понимающего зала. В антракте озадаченная публика то и дело пожимала друг перед другом плечами.

И вдруг – произошло. Что именно – не знаю. Так на черноте земли в благословенную минуту появляется множество зеленых ростков, до поры упрятанных в семенах. В конце второго акта, как по невидимой команде, установилась совершеннейшая тишина. Не мертвая, а, я бы сказал, хрустальная. И в этой тишине над всеми звуками многоречивой драмы, неуклонно приближавшейся к трагедии, царил вроде бы слабый, ломкий, необычного тембра голос, ложащийся на слух так, что впредь его ни с чьим не спутаешь. Между нами, зрителями, установилось некое невидимое единение, и мы испытали чувство, подобное описанному Розой Сиротой, режиссером БДТ, ставившей вместе с Товстоноговым «Идиота».

«И вот вечером, когда мы репетировали сцену «На скамейке» (Мышкин, ожидая свидания с Аглаей, в некоем забытьи встречается… с Настасьей Филипповной. – А.Щ .), вдруг появился другой человек… Как-то вытянулась шея, сломалась голова и как-то набок склонилась, опустились руки, повисли… Оттого что пластика стала такой странной, вдруг появилась эта медленная речь, которую я никак раньше не могла поймать у него… И в общем, родился Мышкин…» И еще она же: «Он как бы заболевает на наших глазах, что-то смещается в этом прекрасном и жизнерадостном юноше…» ( Публикация Л. Мартыновой. Ленинград, 1974. «Петербургский театральный журнал», № 9, 1996 ).

Третий и четвертый (мне помнится, их было четыре) акты были моментами уже беспрепятственного проникновения в нас искусства, безраздельного и всемогущего.

Таких оваций в этом любимом мной театре (в оперном) я никогда не слышал. Было ощущение, что нас просто физически взяли и продвинули куда-то на годы вперед. На многие годы…

Метаморфоза – за четыре часа.

…Иногда в бессмысленном щелканье по телевизионным каналам я нарываюсь на частые, как мне кажется, юбилейные передачи про артистов, авторов музыки и текстов популярных песен и т. п. И надо же, почему-то именно в эти минуты ведущие или выступающие в славословиях непременно назовут виновника мероприятия гениальным актером или гениальным композитором, а то и гениальным поэтом. Меня это стало раздражать. Может быть, от старости. А может, оттого, что одно это слово превращает задуманное чествование нередко хороших и талантливых людей в насмешку над ними, если не сказать – в издевку.

Время, выпавшее нам на жизнь в наших широтах, один из лучших поэтов России назвал веком-волкодавом. Это вам не Возрождение. Однако упрямая природа страны, которую «умом не понять», все равно порождала много потрясающих, великих творцов на самых разных поприщах. Но во всех сферах, о которых я имею хотя бы какое-то представление, был только один человек, к которому приложимо такое определение: гениальный актер. Это Смоктуновский.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: