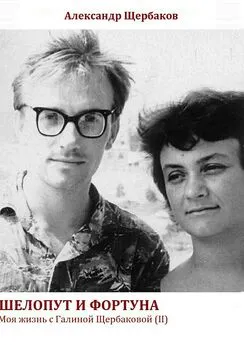

Александр Щербаков - Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой

- Название:Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «1 редакция»0058d61b-69a7-11e4-a35a-002590591ed2

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-79000-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Щербаков - Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой краткое содержание

Это первая мемуарная книга о жизни и судьбе известного писателя Галины Щербаковой, прославившейся благодаря повести «Вам и не снилось», экранизированной Ильей Фрэзом и ставшей гимном советских романтиков.

Книга, написанная любящим супругом Галины Щербаковой – Александром Щербаковым, не просто приоткрывает дверь в биографию автора, но охватывает целую эпоху советского прошлого, в котором существовала и черпала вдохновение Щербакова. Ее необыкновенная жизнь была похожа на сюжеты ее книг, но порой даже превосходила их по степени парадоксальности и удивительности. Такую Щербакову вы еще не знали!

Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Сижу я опять в конторе, и мне очень грустно. Особенно тоскливо по утрам, я по привычке прислушиваюсь к хлопанью двери и шарканью ног по нашему редакционному половичку. И каждый раз воображаю: вдруг это ты? Пока еще чуда не было. А мне так его хочется.

…Е. Я. Режабек уехал в Ленинград, приедет 26 января.

Письмо, как видишь, начинает терять последовательность, поэтому ставлю (.)

Приезжай скорей, дорогой мой человек. Скучаю и жду.

Лясенька

…И вот он, «у самого синего Дона, где было немало боев», – «Ростов-город, Ростов-Дон». При большом желании можно припомнить полдюжины песен про это славное местечко. Я писал родителям в своем первом письме отсюда: «Много хожу по Ростову. Город очень красив даже осенью. Представляю, как здесь здорово летом, когда много зелени и цветов.

Ростовчане – народ очень обходительный и общительный. В трамвае, троллейбусе все время поддерживается какой-нибудь общий разговор. Улицы тоже достаточно шумливы: всё говорят, говорят, говорят… 10–15 копеек здесь не сдают – не принято.

Жить здесь человеку проще, чем в уральских городах: гораздо меньше стоять во всяких очередях, меньше бегать, чтобы что-нибудь достать, меньше ругаться, чтобы к тебе относились по-человечески, и т. д., и т. п.».

Тут любопытно сопоставить эти впечатления с отзывом Гали, приводившимся в этом тексте: «Какой это чудесный город. По нему хочется гулять, гулять… И люди там какие-то совсем другие – веселые, открытые. Народу на улице кишмя кишит, такое впечатление, что живут в нем только счастливые». Схоже? Конечно. Но в отличие от наблюдателя восприятие наблюдательницы слишком уж восторженное, лишенное даже тени какой-либо критичности по отношению к «Ростову-папе», словно забыла она, откуда пошло это прозвище. Как говорится, «странно это, странно это, странно это, быть беде». И она явилась. Правда, в отличие от песенки про легкомысленную Бабетту вор не сказал «гони монету», а по старинной ростовской традиции стырил у Галины в трамвае дамскую сумку со всем ее содержимым.

Там было: немного денег, паспорт гражданина СССР и… десяток писем читателей областной молодежной газеты «Комсомолец», где Галя только-только начала работать, получая полставки литсотрудника. Деньги – ерунда, серпастый-молоткастый – новый выдадут, а вот письма…

Тут опять придется пояснять особенности совдеповских реалий. Дело в том, что понятие «Письма трудящихся» в те времена было сакральным. Ну как ныне, скажем, «Вертикаль власти», и даже пуще. Не меньше раза в год в массы спускалось тоскливое постановление ЦК КПСС, или Совета министров, или того и другого вместе – «О работе с письмами трудящихся». В нем всегда с какой-то паучьей серьезностью твердилось одно и то же: Принять к неуклонному руководству и исполнению Постановление ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему улучшению работы с письмами в свете решений…»; рассмотреть вопросы, вытекающие из Постановления ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему улучшению работы с письмами в свете решений…»; систематически проверять состояние работы с письмами…, заслушивать отчеты руководителей, вносить эти вопросы на рассмотрение…; повысить персональную ответственность руководителей и должностных лиц за правильную организацию работы с письмами; всемерно содействовать тому, чтобы в газетах, по радио и телевидению широко освещался положительный опыт работы с письмами. И т. д., и т. п.

Сказать честно, лично я ничего плохого в естественном внимании к письмам читателей не видел и к тому времени успел опубликовать, может быть, десять – двадцать материалов, написанных по следам таких посланий в газету. При этом мне не требовались никакие манифесты свыше, я писал корреспонденции обычным порядком, по личному или профессиональному интересу. Приводил в недоумение сам истеричный подход высшего начальства к этому делу при всеобщем к нему помпадурском отношении. И только недавно, можно сказать, под конец жизни я наткнулся на какую-никакую версию происхождения данного несуразного феномена. Мой добрый знакомый Михаил Воздвиженский прислал мне для интернет-журнала «Обыватель» свою книгу об императоре Александре III. Так вот, тот, будучи еще цесаревичем, принимал у себя самых различных людей, жителей столицы и приезжих. И автор приводит неожиданное сравнение. «Чем-то напоминал такое отношение к простым людям Сталин. Канцелярия, которая обрабатывала письма, находилась на одном этаже с его кабинетом. Иной раз он неожиданно заходил в эту канцелярию и называл какой-либо номер и просил показать письмо под таким номером и все сопутствующие распоряжения по затронутой проблеме. И не дай бог, если по этому письму не были приняты должные меры. Снимались крупные руководители…Особое уважение питал Сталин к не очень-то грамотным посланиям, видимо справедливо считая, что простой, малограмотный человек едва ли возьмется за перо, а тем более станет писать неправду. Не исключено, исповедовал известную истину: полуобразованные люди намного хуже совсем необразованных…»

Так вот откуда, может быть, и пошла вся дичь с хроническим неуклонным исполнением… «о мерах по дальнейшему…». У нас ведь до сих пор в кремлевских лабиринтах, куда ни кинь, попадешь в вещие заветы то ли Сталина, то ли Ленина, а то еще и какого-нибудь, прости господи, Дзержинского… Короче, потеря зарегистрированных писем трудящихся – и где, в редакции! – вполне могла быть приравнена, ну, скажем, к утрате членом КПСС партбилета или каким-то учреждением – Красного знамени с прикрепленным к нему орденом Ленина, что и случилось когда-то с одной уважаемой газетой. Так что с Галиной в начале ее второго пришествия в Ростов вышла не просто неприятность, а, можно сказать, катастрофическое ЧП. Если Сталин за пренебрежительное отношение к письмам давал по шапке даже крупным руководителям, то что стоило любому власть имущему прогнать в шею только что принятого полставочника? Это как раз и было бы надлежащим исполнением долга перед Родиной, «вытекающего» из Постановления ЦК КПСС «О мерах…».

Зачем Галя потащила эти злосчастные письма из редакции? Чтобы дома на их основе соорудить так называемый газетный обзор писем. Эта цель мне и подсказала плодотворную идею спасения. Нужно-таки сделать запланированный обзор – и тогда письма будут чохом списаны в книге учета как использованные в публикации в таком-то номере от такого-то числа. А дальше они могли сколько угодно храниться у автора обзора – для их, по его усмотрению, какого-то еще творческого употребления.

Как сделать обзор писем без писем? Галя этого не знала. Я знал. Вернее, придумал авантюру в духе Остапа Бендера. Однако, чтобы ее осуществить, мне необходимо было рабочее место. Я тогда жил в заводской гостинице «Ростсельмаша», где в комнате было еще два человека, то есть писать ночью там было невозможно. Как ни крути, оставалось одно место – жилище Режабеков.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: