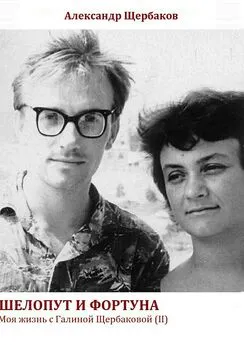

Александр Щербаков - Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой

- Название:Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «1 редакция»0058d61b-69a7-11e4-a35a-002590591ed2

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-79000-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Щербаков - Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой краткое содержание

Это первая мемуарная книга о жизни и судьбе известного писателя Галины Щербаковой, прославившейся благодаря повести «Вам и не снилось», экранизированной Ильей Фрэзом и ставшей гимном советских романтиков.

Книга, написанная любящим супругом Галины Щербаковой – Александром Щербаковым, не просто приоткрывает дверь в биографию автора, но охватывает целую эпоху советского прошлого, в котором существовала и черпала вдохновение Щербакова. Ее необыкновенная жизнь была похожа на сюжеты ее книг, но порой даже превосходила их по степени парадоксальности и удивительности. Такую Щербакову вы еще не знали!

Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Газета с этим письмом у нас не сохранилась. Но другая – есть. Со статьей двух преподавателей московских педучилищ под заголовком «Март без весны». Там с большевистской прямотой говорилось: «Поражают ограниченность и духовная бедность героев, особенно Юльки. Жалкое впечатление производит 17-летняя девушка, ничем не интересующаяся, кроме личных переживаний. Словно где-то в другом мире существуют общественные интересы, искусство, друзья… Автор не только не дает пищи для серьезных размышлений о жизни, не побуждает к душевной работе, но и приводит молодых читателей к поспешным выводам и обобщениям. И в трудном деле воспитания чувств эта повесть не будет помощником».

Вот на эти «заметки», как их обозначили педагогини, более двадцати лет кохавшие свою собственную смену, и отвечал в своем разборе повести Александр Аронов. Он назвал его «Весна без марта?» и был вынужден говорить бедным учительницам, видимо, с девичества замороченным наркомпросовскими идеалами Надежды Крупской, очевидные истины.

«Нельзя «бороться» с персонажами, как с живыми людьми. Нельзя не замечать мира авторского, внутри которого они только и существуют.

…Вот, например, у живых было бы не важно, как их зовут. И с Юли спрос не больше и не меньше, чем с Гали, а с Романа, чем с Петра. А в книге это обстоятельство важнейшее. Потому что «Юля», перевести ее на итальянский, – «Джульетта». А Роман – самое похожее из русских имен на Ромео. И тот, кто этого не замечает, просто читал не эту повесть, а слушал абстрактный пересказ о чьей-то там несвоевременной влюбленности.

Вот здесь и легкая, скажем, композиция повести может оказаться содержательной. Не так уж случайно в начале повести возникает «Вестсайдская история» – тоже ведь откровенный вариант «Ромео и Джульетты», и ребята вовсе не радуются ей. То ли потому, что спектакль бездарен, тo ли они просто не узнают в этой экзотике самих себя и своих нужд. А тут мы замечаем, как Таня похожа и не похожа на «Таню» Арбузова, тоже названную в тексте. И что все мамы и все учительницы рассмотрены если и не со всех сторон, то с одной, самой для этого разговора важной: как они умеют любить и как это умение делает их счастливыми (а неумение – несчастными).

…Итак, «от чресл враждебных родилась чета, любившая наперекор звездам…».

Как раз это и не ново. И ругать за это 16-летнюю Юльку (забыв о 14-летней Джульетте) наивно. Нам рассказана именно старая история, чтобы мы могли проверить не героев – они заданы, а себя. Не может ли и среди нас погибнуть, не состояться великая, ни с чем не сравнимая первая любовь?»

По-моему, Аронов был единственный в московской прессе, кто с пониманием дела отозвался на мгновенно возникший интерес миллионов читателей к этой публикации «Юности». «А прогрессивные, высоколобые критики тоже ставили меня на место, – вспоминала Галина, – возмущались: как же так, приличных людей наказывают, притесняют – шел 1979 год, знаменитая кампания по шельмованию «метропольцев», – а тут посмела вспухнуть какая-то Щербакова, которую все почему-то читают, хотя никакого права на это она не имеет».

«Литературная газета» вообще учудила штуку. К старшеклассникам приходил ее сотрудник и спрашивал, к примеру, кто из них читал «Первую любовь» Тургенева. Оказывалось, почти никто. А «Вам и не снилось»? Оказывалось, почти все. Вывод – похожий на заключение двух педучилищных менторов: «повесть не будет помощником» в образовательном процессе. Как ни странно, именно в писательской газете проявили при этом сравнении полное отсутствие литературного такта по отношению не только к вдруг «вспухнувшему» автору, но в первую очередь к ни в чем не повинному уважаемому русскому классику.

Скажу откровенно: отношение «через губу» к читательскому успеху Щербаковой со стороны и официального, властного литературного истеблишмента, и со стороны, как бы нынче сказали, «оппозиционного», не менее деспотичного, обусловило ее отношение (я бы его определил как снобское) к так называемому литературному сообществу. Она состояла, конечно, в Союзе писателей (московском) и даже была где-то в начале девяностых на одном собрании, а потом долго отплевывалась от вкуса его некой совковой партийности. Ни на одной сугубо писательской тусовке за всю жизнь она ни разу не бывала (кроме официальных, когда, например, входила в жюри книжных конкурсов).

– Я живу обособленно, – говорила она в одном из интервью. – Редко выхожу из дома. Сохраняю силы и здоровье, чтобы еще написать сколько-то вещей, которые уже крутятся у меня в голове. А если я начну растрачивать свои силы на тусовки или на танцы перед журналистами – я на этом и кончусь. К тому же я безумно обидчива. А всякая тусовка, всякая компания остра своими пересечениями. Я могу услышать какие-то слова, которые ранят меня до такой степени, что я потом долго буду не в состоянии работать. Возможно, для актрисы, для Пугачевой, делать себе промоушн и в порядке вещей. Но я, во-первых, этого не умею. А во-вторых, я все-таки не актриса, у меня другая профессия, и мне дорого мое доброе имя и душевное спокойствие.

В этом стопроцентно правдивом признании хочу выделить три слова: я безумно обидчива. Именно поэтому я и отнес время рождения ее «отшельнической» позиции к 1979 году. На самом деле с какой стати человека стали теснить и явно агрессивные «моралисты», и собратья по перу, с трудом сдерживающие свою спонтанную, не имеющую даже внятного резона неприязнь? Все это – из-за небольшой удачно написавшейся повести?..

С того времени у нее выработалось (она выработала в себе) отношение к литературной критике, и негативной, и благоприятной, – не то чтобы равнодушное, а какое-то ледяное. В этом, подозреваю, как раз проявлялось истинное неравнодушие – боязнь дать прорваться «безумной обидчивости». Такое испытывают, уверен, многие писатели, заявляющие, что им глубоко неинтересна критика, плевать они на нее хотели. На самом-то деле они тоже очень обидчивы, да только стесняются в этом признаться.

А вот к журналистам она всегда благоволила. Не помню ни одного случая, чтобы она отказала кому-то во встрече, даже когда была не очень здорова. Случалось, приходили, мягко говоря, не слишком квалифицированные представители нашего цеха, и не раз Галя откладывала стило автора большой прозы ради усовершенствования заметки репортера из большой или малой московской газеты. А потом обязательно поила его чаем.

Честно сказать, мне нравилось такое ее мировосприятие и такой образ жизни. Я не мог представить ее природную естественность в обществе манерных литмужчин и дам, каких я, например, видел, сопровождая ее на книжных выставках-ярмарках (так и тянуло приписать – «тщеславия»). Такими уж они мне виделись, прошу прощения за мой пристрастный, неисправимо провинциальный взгляд: горделивые, словно на котурнах, безнадежно утратившие простую непосредственность. Особенно удручающе было, когда подспудное фанфаронство проступало (впрочем, часто оно и не особенно скрывалось) через маску нарочитой, как у кота Матроскина, машинальной учтивости. Я мысленно иногда воображал свою писательницу похожей на одну (одного) из них, и мне становилось не по себе. Конечно, это относилось не ко всем сплошь. Но преимущественно…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: