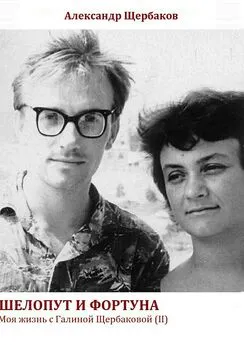

Александр Щербаков - Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой

- Название:Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «1 редакция»0058d61b-69a7-11e4-a35a-002590591ed2

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-79000-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Щербаков - Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой краткое содержание

Это первая мемуарная книга о жизни и судьбе известного писателя Галины Щербаковой, прославившейся благодаря повести «Вам и не снилось», экранизированной Ильей Фрэзом и ставшей гимном советских романтиков.

Книга, написанная любящим супругом Галины Щербаковой – Александром Щербаковым, не просто приоткрывает дверь в биографию автора, но охватывает целую эпоху советского прошлого, в котором существовала и черпала вдохновение Щербакова. Ее необыкновенная жизнь была похожа на сюжеты ее книг, но порой даже превосходила их по степени парадоксальности и удивительности. Такую Щербакову вы еще не знали!

Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Третья глава

Передо мной суждение Валерия Осипова, которое начинается такими словами: «Я прочитал три рассказа и две повести Галины Щербаковой. На мой взгляд, все они принципиально не подходят для «Молодой гвардии». А завершается отзыв безотрадной сентенцией: «Трудно посоветовать автору что-либо конкретное (и конструктивное)… Может быть, ей стоит предложить свои произведения в журналы, чтобы там получить более подробную литературную консультацию, которая, возможно, поможет ей в дальнейшем».

Вообще-то, если бы Галина была чуть пооборотистей, она, распространи такой отзыв по редакциям и литературным конторам либерального толка, могла бы снискать их благосклонность и существенно ускорить продвижение своих произведений и, может быть, прием в Союз писателей. В те времена было четыре главных объекта нелюбви, а то и просто ненависти прогрессивной интеллигенции. Писатель Всеволод Кочетов со своим романом «Чего же ты хочешь?» («решительно выступил против разложения советского общества западной культурой и пропагандой») – «тупое и бездарное сочинение», по справедливому определению «метропольца» Евгения Попова. Писатель Иван Шевцов со своим романом «Тля» («впервые в советской литературе появилась книга об идеологических подрывных действиях космополитов и сионистов») – тупость и бездарность тут были возведены в квадрат. Журнал «Октябрь», главным редактором которого долгое время как раз и был Кочетов. И журнал «Молодая гвардия» – главный рупор почвенничества, русофильства, так называемого русского возрождения.

Так вот, многие считавшие идеи этого журнала просто-напросто троглодитскими, переносили свою оценку и на издательство «Молодая гвардия», выпускавшее ежемесячник. Таким образом, отторжение писателя одиозной «конторой» можно было при желании считать знаком авторской порядочности. Тем более когда отрицательная аттестация основывалась на такого рода аргументации:

«Кузя-Кирюша» (рассказ). Вызывает недоумение какая-то болезненная ущербность героини. Она существует на белом свете совершенно одна – без друзей, знакомых, сослуживцев. Работающие с ней вместе учителя чужды и неприятны ей все подряд. Вокруг героини пустота… И только получение комнаты (и сосед, нарочито дремучий молодой карьерист на ниве просвещения) дает импульс для общественного проявления героини. Обморок или сердечный приступ плюс положительный персонаж (корреспондент газеты, который, конечно же, все понимает абсолютно правильно) – вот, собственно говоря, и все светлые, активные эпизоды рассказа, которые, в свою очередь, тоже как-то слишком уж «слезливо, жалостливо» смотрятся со стороны. Все же остальное – не более чем затяжная рефлексия, которая, на мой взгляд, объясняется не общественными (как это пытается представить автор, изображающий свою героиню «лучом света», а все окружающее ее – «темным царством»), а психологическими последствиями какой-то клинической замкнутости героини рассказа в маленьком мирке своих коротковолновых ощущений. Вот это – укороченность мироощущения – автору показать, безусловно, удалось. А разговоры о Шолохове, Ремарке, Сталине – все это мнимая смелость, все это только разговоры, которые ни разу не подкрепляются плотью активных, реальных поступков и действий. Но зачем же привлекать литературу к анализу болезненно уходящей, отгораживающейся от всего на свете души? Это забота скорее медицины и, может быть, даже психиатрии… Современная жизнь с ее огромной сетью разветвленных общественных и личных коммуникаций просто органически исключает из житейской практики людей условия, в которых (как под хрупким стеклянным колпаком) может существовать человек, подобный героине рассказа Г. Щербаковой».

Я виноват перед читателем, приведя эту выдержку, из которой вряд ли можно понять, о чем рассказ. Но сделал это намеренно, чтобы дать представление об уровне доброй половины заключений о рукописях, возвращаемых нам в останкинскую слободу из отделов прозы самых различных журналов и издательств. Авторы, казалось, были всего больше озабочены разъяснением близорукому писателю сути «современной жизни с ее огромной…» и т. д. и растолковыванием, мимо чего он прошел, не заметив… Впредь постараюсь обходиться без упоминаний таких толкователей, хотя весьма забавно было бы «покататься-поваляться» на их… полудоносах, понаблюдать, как отнюдь не темные люди, какие-никакие литераторы, стараются не столько выразить свое мнение о написанном, сколько, подобно Михаилу Шолохову на известном съезде, раскрыть глаза начальству на гнилую идейную сущность своего собрата-сочинителя.

Но нет, не будем заниматься этим. «Кузя-Кирюша» нам интереснее, и вот как излагает существо рассказа Бенедикт Сарнов в рецензии на предполагаемый сборник сочинений Галины.

«Г. Щербакова не делит своих персонажей на «положительных» и «отрицательных». Она рисует их сложными. Такими, какими видит их в жизни. Но разумеется, никак нельзя сказать, что всех их она одинаково любит.

…Только работа и делает людей людьми. Ярче всего это показано в рассказе «Кузя-Кирюша», в котором автор сталкивает учительницу Гусеву с молодым чиновником гороно Володей.

Случайно эти два человека оказались новоселами в одной и той же квартире. Служат они оба – в одной «системе», «системе просвещения». Но Гусева – работает, а не просто служит. Она учит детей. Дело это – живое, сложное, поэтому у нее и ее коллег – множество трудностей и нерешенных проблем. Естественно, что частью этих проблем она делится с соседом во время воскресного чаепития. Володя использует этот соседский разговор в своем докладе на одном из совещаний. Причем использует не как пример проблемы, требующий решения, а как повод для того, чтобы осудить «незрелую» учительницу с «чуждыми» взглядами.

Чиновник гороно Володя тоже мог бы работать, т. е. ходить по школам, сидеть на уроках, выяснять подлинные нужды учеников и учителей. Тогда бы он не грозил, не клеймил, а искренне старался что-то понять, помочь, исправить. Но у Володи нет внутренней потребности выражать себя в какой-либо работе. У него – лишь одна жизненная потребность: создавать для себя наилучшие, наиболее выгодные условия существования. Именно это и лишает его права называться человеком. Именно этим качествам Володи автор и противопоставляет бескорыстный труд Гусевой, делающий всю ее жизнь такой человечной, такой наполненной».

А вот интерпретация рассказа уже известной нам Инны Соловьевой.

«Во второй работе Галины Щербаковой «Кузя-Кирюша» сохраняется некоторая линейность, «объявленность наперед» нравственного конфликта – тройного конфликта между корыстным, деловитым и приученным ловить крамолу молодым жильцом двухкомнатной квартиры – его соседкой, героиней рассказа, пылкой в своем ощущении, что где неладно, искренней в своем протесте против зла и в своем доверии, что ее должны понять верно, – и корреспондентом молодежной газеты, парнем, который видит вещи так же горячо и верно, как героиня, но к тому же еще крепко стоит на земле, умеет постоять за правду не только смело, а и результативно, с успехом… Но написано все это уже несравненно тоньше, богаче (по сравнению с повестью «Кто из вас генерал, девочки?» – А.Щ .), с мягкой «объективирующей» зоркостью. В этом смысле очень удачной представляется сцена объяснения героини с приглашенным ею в гости соседом, когда очень изящно и грустно угадывается «второй план» ее рассуждений: героиня не ораторствует, она просто в волнении, а волнение – от того, что она смущена своей решительностью, с какой позвала в гости молодого (моложе ее) соседа, смущена лихостью, с какой выпила принесенного им вина, смущена тем, что он – во всех смыслах слова – чужой, и это отчуждение надо преодолеть хотя бы вот так, повышенной прямотой разговора на больные темы времени…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: