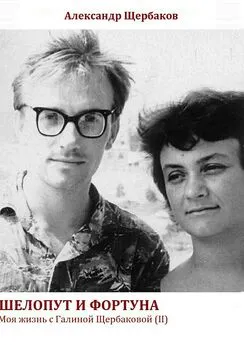

Александр Щербаков - Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой

- Название:Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «1 редакция»0058d61b-69a7-11e4-a35a-002590591ed2

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-79000-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Щербаков - Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой краткое содержание

Это первая мемуарная книга о жизни и судьбе известного писателя Галины Щербаковой, прославившейся благодаря повести «Вам и не снилось», экранизированной Ильей Фрэзом и ставшей гимном советских романтиков.

Книга, написанная любящим супругом Галины Щербаковой – Александром Щербаковым, не просто приоткрывает дверь в биографию автора, но охватывает целую эпоху советского прошлого, в котором существовала и черпала вдохновение Щербакова. Ее необыкновенная жизнь была похожа на сюжеты ее книг, но порой даже превосходила их по степени парадоксальности и удивительности. Такую Щербакову вы еще не знали!

Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Бабушка сказала, что так это дело не оставит. Что ей глубоко было насрать как до того на немцев, так и теперь на райком. Но дочь рисковала жизнью за родину, хотя она ей объясняла, что эта родина не стоит ее смерти. Дочь не послушалась, ладно, пусть. Они с дедом пасли их, дураков, и дома прятали эти чертовы штыри. Они и сейчас лежат в погребе, где теперь поселили новых начальников. Одним словом, в конце войны отряд Щорса все-таки признали. И маме выдали справку. Хотя до этого она свое отсидела в ДОПРе за самозванство и непризнание боевых заслуг райкома. Ей там поломали пальцы и выбили зуб. Зуб она вставила, а пальцы ее мучили до самой смерти, распухали, ныли и плохо держали.

Когда мама принесла все-таки справку, то стала рвать ее на части, а бабушка выхватила и склеила документ.

– Это не тебе нужно и не мне, – кричала она на маму, – а дытыне твоей! Ей ведь всю жизнь отмываться придется от оккупации! Соображать надо!

Слава богу, не всю жизнь. Но для университета справка была не лишней» ( «Бабушка и Сталин» ).

Какой все-таки занятный и запутанный алгоритм людского познания, казалось бы, явной реальности. Вот сцена ухода из жизни Галиной бабушки, Екатерины Николаевны Сытенко. «…Накануне она попросила борща. «На тим свите такого нэ дадуть», – засмеялась она и почему-то сказала, что рада, что «бачила, як одну сволочь таки выкынулы з Мавзолея. Осталась ще одна. Чекайте, люди, чекайте». Мама сердилась, жаловалась: что бы по-человечески попрощаться, а то всю жизнь Сталин и Сталин. А он нам кто? Никто…»

А внучка Екатерины Николаевны в двадцать лет «сочла для себя возможным вступить в дерзкую переписку с самим товарищем Сталиным…Странно, но когда через полгода великий и ужасный умер, я плакала горючими слезами».

Одна сволочь… – Никто… – Горючие слезы… Какая-то странная, «обратно пропорциональная» градация отношения: чем во времени дальше от объекта, тем более явный переход от неприятия к… положительному чувству.

«Великим и ужасным», я полагаю, он стал после знаменитого доклада Хрущева. И тогда, видимо, в общий ужас («жах» по-украински) произвола бесчеловечного режима в предписательское сознание и воображение влились картинки бесчинств бессовестного начальственного быдла, сохранившиеся в детской памяти. Позднее они преобразовались в художественную правду, питавшую и целые произведения зрелого писателя, и саму почву, породившую десятки сочинений на, казалось бы, общежитейские темы.

Но будущей советской писательнице, как и многим из нас, до понимания происходившего в стране еще пришлось дорасти. Очень непросто происходило выведение из отравленных мозгов идеологического фосгена. А вот бабушка все знала еще изначально. Так что не надо спрашивать друг друга, почему Россия отстала по уровню общественного развития от Европы на сто лет. Сто лет опускались на дно. Не слушали бабушек.

А в необозримой дали, в 2273 километрах и еще 820 метрах на северо-восток от Галуси (так звала внучку Екатерина Николаевна) был я. Точное расстояние между Дзержинском и Красноуральском мне в наши дни выдал всеведающий Google. А во время, представленное Галиной в вышеприведенных отрывках, я жестоко страдал из-за социальной розни в нашем пыльном, задымленном и загазованном городке. Нынче много говорят об опасных противоречиях между богатыми и бедными. А я вот с тех пор, с конца войны и первых послевоенных лет, никогда не видел такой угрюмой, мягко говоря, нелюбви одной части населения к другой, обывателей – к начальству. Или, выражаясь современным языком «политического класса», электората к элите.

На уральской территории не было оккупации, присвоения тыловыми крысами чужого крова и партизанских доблестей. У нас, наверно, в основе антагонизма в то голодное время была все-таки разница в рационе. Он регулировался карточками, хлебными и продовольственными. Я, разумеется, не могу сказать, сколько чего по ним полагалось на человека, но помню, что, кроме «рабочих» и «иждивенческих» карточек, были еще их категории под названиями СП-1, СП-2 и СПБ. Что обозначали эти буквы, мне неизвестно, но в голове всплывают реплики: «Ну, у них же СПБ!» Видимо, СПБ было всего сытнее. У нас было СП-2.

Но главным в моей жизни было иное обстоятельство. Мой отец в то время был директором НСШ – неполной средней школы. Эта должность в глазах «электората» относилась к категории начальства. И, хочешь не хочешь, между мной, как отродьем начальства, и народом была невидимая стена. Пацанва придумала мне обидное прозвище: Сыщик. Сейчас это слово обозначает вполне уважаемую и даже романтическую профессию. А тогда скорее было синонимом «доносчика». Чуть ли даже не «легавого» – то есть предателя, а то и вовсе милиционера.

Мне было обидно. Я остро переживал такое отчуждение. Мне хотелось быть с народом. Я как мог прибивался к нему. Когда среди мальчишек разразилась эпидемия гонять по городу обручи, я сбил у магазинной селедочной бочки скрепляющую ее огромную обойму, изготовил из толстенной проволоки массивную правилку и так наловчился управляться с этим тренькающим агрегатом, что мог с утра до ночи шляться с ним по городу, ни разу не уронив свое кольцо на обод.

Потом пришла пора самокатов. Все делали их из деревянных дощечек, ставили на два шарикоподшипника плюс еще один под руль – и со страшным грохотом носились по тесовым тротуарам. И я тоже. Параллельно развивалось увлечение «жосткой» – меховым кружочком с прикрепленным понизу свинцовым «грузилом». Ее надо было как можно дольше подбрасывать щечкой ступни. В этом спорте мне везло, что было важно: он – соревновательный, а значит, способствовал повышению авторитета.

А еще были и городки, и «чижик» – игра, в чем-то похожая на лапту, только запускать битой надо было не мячик, а специально выстроганную палочку. И еще много чего было. Все это я осваивал вопреки тому, что был хилым, сутулым и… Сыщиком.

Народ принял меня. Обидное прозвище потихоньку сошло на нет, я стал своим в высшей уличной игровой лиге, которая летом устраивала ежедневные футбольные баталии, продолжавшиеся с утра до глубокого вечера. Поначалу все это было вокруг самодельного мяча: в покрышку наталкивалась трава, все это зашнуровывалось – дешево и сердито. Потом у нас появилась камера. Но она действовала только вкупе с баночкой резинового клея.

Это выглядело так. Вечером, после всех трудов праведных из покрышки доставалась сморщившаяся камера, сильно надувалась и помещалась в тазик с водой. По выходящим воздушным пузырькам обнаруживалось место (или места) дефекта драгоценного для нас снаряда и заклеивалось аккуратным резиновым кружочком. Поутру эта черная, отдохнувшая и залеченная камбала опять запихивалась в покрышку, накачивалась, ее перевязанная суровой ниткой пипка скрывалась под полоской шнуровки, и начинался шумный, длинный и… благодатный день. В котором я был, как правило, защитником, а нападающим – Леня Коркин.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: