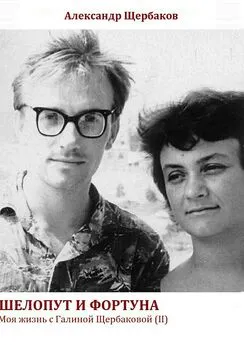

Александр Щербаков - Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой

- Название:Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «1 редакция»0058d61b-69a7-11e4-a35a-002590591ed2

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-79000-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Щербаков - Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой краткое содержание

Это первая мемуарная книга о жизни и судьбе известного писателя Галины Щербаковой, прославившейся благодаря повести «Вам и не снилось», экранизированной Ильей Фрэзом и ставшей гимном советских романтиков.

Книга, написанная любящим супругом Галины Щербаковой – Александром Щербаковым, не просто приоткрывает дверь в биографию автора, но охватывает целую эпоху советского прошлого, в котором существовала и черпала вдохновение Щербакова. Ее необыкновенная жизнь была похожа на сюжеты ее книг, но порой даже превосходила их по степени парадоксальности и удивительности. Такую Щербакову вы еще не знали!

Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Этот Леня, вечно шмыгающий и бесконечно сыплющий какими-то дурацкими и непонятными прибаутками, феноменально водился своими как будто гуттаперчевыми ногами, за которыми невозможно было уследить. Обычно, еще до момента утренней сборки мяча, я встречался с ним у его барака, и мы коварным образом подрывали фундаментальный принцип, как бы нынче сказали, «фейр-плея».

Дело в том, что каждый день из наличного состава игрецов формировались две команды по, казалось бы, случайному, а значит, честному принципу. Для начала выделяли двух как бы капитанов, их называли «матками». К ним по очереди подходили парами желающие играть с ритуальным вопросом:

– Матки, матки, чей допрос?

– Мой! – говорил один из «маток».

– Кого выбираешь – зайчика или козу?

(Здесь могло быть что угодно: камень или спичка, наш или немец, ромашка или говновозка и т. д., в зависимости от фантазии придумывающих «псевдонимы».)

– Зайчика.

И «зайчик» становился за ним, а «коза» доставалась другой «матке». Поскольку мы с Леней дружили, а он по праву авторитетности почти всегда был «маткой», и возникла мошенническая схема выбора не по воле добросовестного фатума, а по заведомому сговору. Я сообщал потенциальной «матке»-Лене, какой из придуманных мной двух паролей необходимо выбрать, а дальше мне предстояло лишь убедить своего напарника по жребию взять именно эти прозвища.

Леня вообще был ловок и везуч почти во всех играх. И в жостке, и в денежных чике, расшибалке и пристенке. Была еще такая, можно уже сказать, доисторическая игра – в перышки. Перышко – это такой миниатюрный изящный металлический предметик, который вставлялся в деревянную (реже – металлическую) ручку и которым, окуная его в чернила, писали по бумаге. Так происходило очень долгое время, с тех пор как прошла пора письма гусиными перьями. Игра заключалась в том, чтобы перышко противника, не прикасаясь к нему руками, а специальным щелчком по своему перышку, перевернуть, так сказать, с животика на спинку. А потом – со спинки на животик. И если осуществишь такой переворот в третий раз, то перышко противника становится твоим! Перышки бывали в разном дизайнерском исполнении. Наиболее популярными были «Ласточка» и «Лягушка». Всего легче поддавались игровым манипуляциям пишущие приспособления под именем «86» (на них зачем-то была запечатлена такая цифра), а всего труднее было одолеть «Рондо».

Эта игра была необычайно популярна в сороковых годах. Я был в ней мастером, а Леня Коркин – корифеем. Перышки наши, пусть и были товаром очень массового потребления, тем не менее имели определенную, хотя и небольшую цену. И однажды, сложив ленины и мои стратегические запасы, мы на красноуральской барахолке выменяли на них полный комплект учебников для третьего класса! Естественно, для Лени, у меня они были.

В перышки мы ухитрялись поигрывать даже на уроках, на скамейке парты. Как наша любимая Наталья Захаровна не замечала это?.. На переменах в удаленных школьных уголках процветала жостка, не очень приветствуемая учителями из-за порчи обиваемых ловкими ногами стеновых панелей густо-зеленого цвета. А знал бы директор школы, мой отец, что распевают, собравшись в кучку, младшеклассники вверенного ему учреждения! Например:

По военной дороге

Шел калека безногий,

А в кармане он нес пузырек.

Он зашел в ресторанчик,

Чеколдыкнул стаканчик,

Вспомянул восемнадцатый год.

Или:

Кони сытые, ребра считаны,

Просят у Бушуева овса.

(Пелось на музыку «В бой за родину, в бой за Сталина»).

Здесь требуется пояснение. Градообразующее предприятие Красноуральска – Медеплавильный комбинат. А всю его кормежку обеспечивает так называемый Медьпродснаб. Его начальник – Бушуев. Он самый главный в городе и его окрестностях. Росчерка его пера хватает, чтобы осчастливить семью – «прикрепить» ребенка к столовой, где его хоть раз в день покормят. По-моему, он же распределял все эти СП и СПБ. Я не помню, кто тогда был директором комбината или главным начальником города. А Бушуева помню. Строить над ним насмешки было таким же святотатством, как сейчас назвать Госдуму – Госдурой.

А еще тогда обретал свое вальяжное место гимн СССР. Пацанва же вместо стиха Михалкова и Эль-Регистана распевала текст, начинавшийся со слов:

Союз нерушимый,

Голодный и вшивый…

Можно подумать, у нас там процветала свобода слова. Полагаю, что нет. Вот картинка из моего детства. У меня сызмальства выработалась привычка, занимаясь чем угодно, мурлыкать про себя или чуть слышно какую-нибудь случайно подвернувшуюся песенку. Однажды, что-то (не помню что) делая руками, я не заметил, что передо мной стоит папа.

– Ты что сейчас произнес?! – тихо, но зловеще спросил он.

– Ничего.

– Ты какую песню пел?

– А! «Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки».

– Нет! Ты пел не «казаки», а «кулаки»!

– Что ты, тебе послышалось.

– Нет, не послышалось. Ты что, сын какого-нибудь подкулачника?

Лицо у папы было бледное, я почувствовал, что-то нехорошее произошло, но не мог понять что. Ведь я не знал, что «кулак» обозначает нечто иное помимо того, чем дают в морду. Тем более непонятным было слово «подкулачник».

Вскоре во всем этом я разобрался и почувствовал, в каком кошмаре жили мои бедные родители. А вольнодумный пацанячий фольклор был выражением прекрасной и счастливой детской свободы. И еще отображением истинного отношения к «элите» развитой части «электората», то бишь народа. Частицей которого я с самого малолетства инстинктивно хотел быть – и стал ею, получив в конечном счете полагающуюся ей, частице, долю несколько снобистского чувства внутреннего превосходства над «элитой». Над начальством.

Вот тут мы с Галиной совпали один в один. Но к этому исполненному гражданским достоинством чувству, однако же связанному и со свойственной русскому человеку рабской психологией, о которой писал Чехов, каждому надо было прийти индивидуально. Дорасти – и в физическом смысле, выйдя из детства, и в мировоззрении. Хочу привести еще один отрывок из прозы Галины. Я узнал, что рассказ «Аллочка и плотина» тоже автобиографичен, в 2009 году, когда к изданию готовилась книга рассказов «Единственная, неповторимая». Перед автором лежал список трех десятков ее произведений, и она должна была распределить их по разным разделам сборника.

Эта «разблюдовка» сохранилась на ее столе. Многие сочинения были написаны давно, и она, видимо, вспоминая, о чем они, обозначала их, чтобы снова не забыть, словесными метками. «Причуда жизни» – про (непонятно. – А.Щ .) тетку-вдовицу, которая хочет секса, но не знает, что это. «Перезагруз» – поиски новой жены. «Косточка авокадо» – это случай у Ариадны. «Неснятое кино» – о Шукшиной. И так далее. Тогда я и увидел напротив названия «Аллочка и плотина» три слова: «Это история Раи».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: