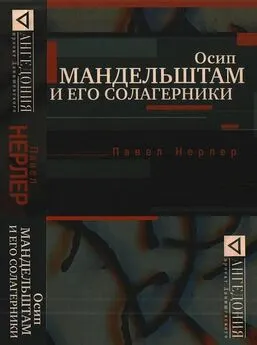

Павел Нерлер - Слово и «Дело» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений

- Название:Слово и «Дело» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Нерлер - Слово и «Дело» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений краткое содержание

Осип Мандельштам всегда был в достаточно напряженных отношениях с властями. Еще до революции за ним присматривала полиция, подозревая в нем возможное революционное бунтарство. Четырежды его арестовывали: дважды в 1920 г. (в Феодосии – врангелевцы и в Батуме – грузинские меньшевики), в третий раз ОГПУ в Москве в 1934 г. и в четвертый – НКВД в доме отдыха «Саматиха» в Мещере в 1938 г. Всем репрессиям против поэта, в том числе и неосуществившимся, посвящена эта книга. Она выстроена хронологически – в порядке развертывания репрессий или усилий по их преодолению (например, по реабилитации). Каждая глава имеет организационную привязку – к конкретному карательному или иному органу, осуществлявшему репрессию или реабилитацию. Каждая содержит в себе текстовую и документальную части, причем большинство документов полностью публикуется впервые. Глава о дореволюционном надзоре за Мандельштамом (далее О.М.) в Финляндии написана Д. Зубаревым и П. Нерлером, о «мандельштамовском эшелоне» – П. Нерлером и Н. Поболем, все остальные тексты написаны П. Нерлером. Книга проиллюстрирована фотографиями и документами из публикуемых «дел» и рассчитана на широкую читательскую аудиторию.

Первое издание книги (М.: Петровский парк (при участии «Новой газеты»), 2010) вошло в шорт-лист премии «НОС» («Новая словесность») за 2011 год и заняло в нем второе место. Второе основательно переработано и ощутимо дополнено.

Слово и «Дело» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но особенно красноречива выдержка из письма П.И. Калецкого ответственному секретарю Ленинградского отделения ССП, возможно, написанного в ответ и на вышеприведенные нападки Н. Романовского и М. Булавина:

Из перечисленных в письме лиц, с которыми я был якобы связан, я был знаком со Столетовым, который работал в ССП с начинающими писателями и печатался в органах ССП, и с Мандельштамом. С последним я познакомился ближе в последние месяцы моей жизни в Воронеже, когда он и его жена оказались единственными людьми, которые оказали мне большую и добрую человеческую поддержку во время болезни и при смерти моей жены, в то время как никто из моих воронежских коллег по ССП не счел нужным заинтересоваться моим положением, и за эту поддержку я Мандельштамам глубоко и искренне благодарен. [330]

6

Будучи очень общительным по природе человеком, О.М. в воронежской ссылке столкнулся с острейшим дефицитом человеческого общения. Из-за его ссыльного статуса многие побаивались, как сказал один артист воронежского Большого советского театра, «прислоняться» к нему, а в конце, когда появились эти чудовищные обвинения, многие стали от него просто шарахаться. Известен случай, когда один довольно известный университетский профессор-философ [331]просто испугался знакомиться с О.М., полагая, – и, наверное, резонно, – что это небезопасно.

Словом, постепенно вокруг Мандельштама в Воронеже выкачивался воздух. Находясь в вакууме, задыхаясь в нем, человек обычно попадает в жуткую депрессию, начинает думать о самоубийстве и т. д. Но с Мандельштамом – вопреки болезни и слабости – произошло иначе. Сама природа, сам город, его лучшие люди, с которыми он здесь не просто общался, а подружился – такие как Наталья Штемпель или Павел Загоровский – вдохнули в него воздух дружества и, вместе, оказались сильнее репрессивной машины.

И как итог – около сотни стихотворений, написанных в Воронеже, – лучшие и вершинные у Мандельштама. Вот это чувство просветленного оптимизма, замешенного на человеческой трагедии, – и потрясает. Это то, что Мандельштам именно отсюда, из Воронежа, привнес в русскую и мировую поэзию, «кое-что изменив в строении и составе» классической русской поэзии [332].

Документы

‹1›

Справка ГУГБ НКВД № 23 от 2 июля 1935 года с характеристикой стихотворений О.Э. Мандельштама «Холодная весна…» и «Мы живем, под собою не чуя страны…»

«УТВЕРЖДАЮ»

Нач‹альник› УСО ГУГБ НКВД

(ГЕНКИН) Зубкин

2 июля 1935 г.

СПРАВКА № 23

О к-р стих‹отворении› «Холодная весна» и «Мы живем»

О. Мандельштама

Автором двух к.-р. стихотворений «Холодная весна» и «Мы живем, под собою не чуя страны» является известный поэт МАНДЕЛЬШТАМ Осип Эмильевич, 1891 г. р., сын купца 1 гильдии. В 1907 г. примыкал к партии эсеров, был пропагандистом.

Стихотворение «Холодная весна» отображает отрицательное отношение МАНДЕЛЬШТАМА к ликвидации кулачества на Кубани и Украине.

Стихотворение «Мы живем» является к.-р. пасквилем на тов. СТАЛИНА.

В своих показаниях обвиняемый МАНДЕЛЬШТАМ говорит о стихотворении «Мы живем» как о гнусном к.-р. и клеветническом пасквиле, в котором cконцентрированы социальный яд, политическая ненависть и презрение к тов. СТАЛИНУ.

После Октябрьской Революции МАНДЕЛЬШТАМ опубликовал в «Воле народа» стихотворении «Керенский», в котором идеализирует Керенского, называя его птенцом Петра, а Ленина – временщиком.

Стихи распространялись МАНДЕЛЬШТАМОМ среди литераторов Ленинграда и Москвы.

За распространение к.-р. стихотворений МАНДЕЛЬШТАМ осужден Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ 26/V–34 г. по 58/10 ст. УК.

(Сл‹едственное› дело № 4108, арх. № 604671)

Опер. Уполном‹оченный› УСО ГУГБ: А. Кравцов (Кравцов)

ЦА ФСБ. Следственное дело Р-33487 (Мандельштам О.Э.). Л. 40 – 41. Л. 42–43 – копия этой справки, лл. 44–49 – по три экземляра копий, сделанных со стихотворений «Мы живем, под собою не чуя страны…» и «Холодная весна. Бесхлебный, робкий Крым…», которые находятся в деле Мандельштама 1934 г.

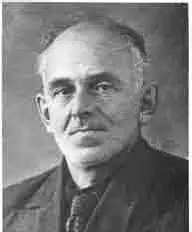

О.Э. Мандельштам. Воронеж, 1936 (Мандельштамовское общество)

Управление НКВД по Ленинградской области, Главное управление государственной безопасности НКВД СССР (1937–1938 гг.):

«Призывом к террору были и стихи Мандельштама…»

Вернувшись из ссылки в Москву (точнее, в ее застоверстную зону), О.М. оставил за спиной в Воронеже своего рода угрозу с юга. Между тем не менее грозная опасность надвигалась на О.М.еще и с северной стороны – из Ленинграда.

Отзываясь на ситуацию в стране, питерские чекисты работали не покладая рук, и в результате «Большой террор» в исполнении «Большого дома» оказался в северной столице особенно большим (что, впрочем, традиционно). Как и во всей стране, в ходу здесь был оксюморон «право-троцкизм».

Осенью 1937 года чекисты «раскрыли» (читай: сфабриковали) огромный и разветвленный право-троцкистский заговор писателей под руководством Н. Тихонова и И. Эренбурга с целью убийства И.В. Сталина. Велика же была травма, нанесенная чекистскому сознанию питерским поэтом Леонидом Канегиссером, действительно убившим питерского чекиста Моисея Урицкого в 1918 году!

Примечательно, что сами Тихонов и Эренбург никак не пострадали, а вот по тем, кем они якобы «руководили», каток репрессий проехался вовсю [333].

Но сначала – печальная хроника. Аресты по этому делу растянулись на девять месяцев. Первым – на рассвете 20 июля 1937 года – был арестован Николай Олейников [334]. Вторым – спустя почти три месяца! – Бенедикт Лившиц: 26 октября 1937 года [335]. Еще через два дня – 28 октября – И.А. Лихачев. Затем – Валентин Стенич: за ним пришли 14 ноября 1937 года [336].

Всех остальных брали в 1938 году: 4 января – В.А. Зоргенфрея [337], 10 января – поэта С.М. Дагаева [338], в ночь с 3 на 4 февраля – Ю.И. Юркуна [339], 5 февраля – Г.О. Куклина [340], 11 февраля – Ю.С. Берзина [341], 14 февраля – Д.И. Выгодского [342], 15 февраля – А.М. Шадрина [343], 19 марта – Н.А. Заболоцкого [344], 20 марта – Е.М. Тагер [345]и 23 апреля – А.А. Энгельке [346].

У этого сугубо ленинградского дела была солидная московская подкладка. Начать с того, что москвичом был один из «руководителей» заговора – Эренбург (даром что пропадал в Париже). На допросе, состоявшемся 25 ноября 1937 года, В. Стенич прямо «сказал», что их группа носила смешаный московско-питерский характер и « объединяла наиболее реакционную часть литературных работников, враждебно настроенных к советской власти. В нее входили Олеша, Никулин, Дикий, Бенедикт Лившиц, Николай Чуковский и я ». Он признал, что разговаривал в ресторане о политике с Олешей, вызывавшемся лично убить Сталина [347].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: