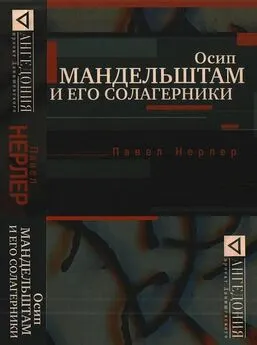

Павел Нерлер - Слово и «Дело» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений

- Название:Слово и «Дело» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Нерлер - Слово и «Дело» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений краткое содержание

Осип Мандельштам всегда был в достаточно напряженных отношениях с властями. Еще до революции за ним присматривала полиция, подозревая в нем возможное революционное бунтарство. Четырежды его арестовывали: дважды в 1920 г. (в Феодосии – врангелевцы и в Батуме – грузинские меньшевики), в третий раз ОГПУ в Москве в 1934 г. и в четвертый – НКВД в доме отдыха «Саматиха» в Мещере в 1938 г. Всем репрессиям против поэта, в том числе и неосуществившимся, посвящена эта книга. Она выстроена хронологически – в порядке развертывания репрессий или усилий по их преодолению (например, по реабилитации). Каждая глава имеет организационную привязку – к конкретному карательному или иному органу, осуществлявшему репрессию или реабилитацию. Каждая содержит в себе текстовую и документальную части, причем большинство документов полностью публикуется впервые. Глава о дореволюционном надзоре за Мандельштамом (далее О.М.) в Финляндии написана Д. Зубаревым и П. Нерлером, о «мандельштамовском эшелоне» – П. Нерлером и Н. Поболем, все остальные тексты написаны П. Нерлером. Книга проиллюстрирована фотографиями и документами из публикуемых «дел» и рассчитана на широкую читательскую аудиторию.

Первое издание книги (М.: Петровский парк (при участии «Новой газеты»), 2010) вошло в шорт-лист премии «НОС» («Новая словесность») за 2011 год и заняло в нем второе место. Второе основательно переработано и ощутимо дополнено.

Слово и «Дело» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– Милые, родные, дорогие, бедные!

– Держитесь! Крепитесь! Мужайтесь!

Кажется, такие или приблизительно такие слова кричали с обеих сторон [672] .

2

Что же представляло собой место назначения этапа – пересыльный лагерь УСВИТЛ [673]?

За аббревиатурой скрывалось Управление Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей – административная структура Дальстроя. Сам же Дальстрой был могущественной организацией и самым что ни на есть государством в государстве, своего рода «Ост-Индской компанией» ОГПУ–НКВД, независимой от всяких там местных властей. Основанный в 1932–1933 годах для комплексного освоения и эксплуатации природных ресурсов северо–востока Сибири, он обрел и проявил себя главным образом в колымском золоте. В течение почти двадцати лет [674]Дальстрой ежегодно получал почти по сотне тысяч «зэков», или зеков [675], но из-за высокой смертности их общая численность редко превышала 200 тысяч душ. Всего же за 1932–1956 годы в системе Дальстроя перебывало не менее 2 миллионов человек.

Первым начальником Дальстроя был «воспетый» Шаламовым Эдуард Петрович Берзин (1893–1938), начинавший еще в 1931 году на строительстве Красновишерского целлюлозобумажного комбината: его арестовали 29 ноября 1937 года, в поезде Москва–Владивосток, на станции Александров, и расстреляли 1 августа 1938 года. Вторым – с 21 декабря 1937 по октябрь 1939 гг. – был старший майор гб Карп Александрович Павлов (1895–1957, покончил жизнь самоубийством), третьим – комиссар гб 3 ранга Иван Федорович Никишов (1894—1958), задержавшийся в Магадане до декабря 1948 года. При Павлове начальником УСВИТЛа (с декабря 1937 по сентябрь 1938 гг.) был Степан Николаевич Гаранин (1898—1950), прославившийся своей безудержной жестокостью и арестованный в сентябре 1938 года [676].

Место для пересыльного лагеря было выбрано безлюдное и доступное: бараки оседлали пологий южный склон Саперной сопки [677], так что из лагеря хорошо было видно и море (Амурский залив), и таежные сопки; естественной границей служил и обрывистый берег Амурского залива. С юга лагерь был ограничен нынешней Днепровской улицей, с севера – Печерской, а с востока – Областной, долгое время служившей северным выездом из города [678].

Приветливым это место не назовешь. « Это был уголок каменистых гор и сопок, на которых не росла даже трава. Территория была обнесена колючей проволокой высоко-высоко. А внутри на горных сопках стояли бараки и натянутые холодные палатки » – так описывал пересылку Ю.И. Моисеенко [679]. Тем не менее пересылка считалась сравнительно благополучным лагерем: обтянутые брезентом добротные бараки из доски-шестерки [680], трехэтажные нары (в летние месяцы бывал и четвертый «слой» – лежали и на полу), «буржуйка», баня, больница, да и начальство особо не зверствовало – в пределах своей огороженной зоны по лагерю днем можно было свободно передвигаться [681].

Д.М. Маторин рассказывал, что пересылка на «Второй Речке» состояла из двух частей: в первой находились уголовники, или «урки» (около 2 тысяч человек), во второй – политические, или «контрики», причем во второй части были три различные зоны: мужская (5–7 тысяч человек) [682], женская (2 тысячи человек) и «китайская» (3 тысячи, по его словам, эмигрантов из Харбина). Итого в лагере – от 10 до 12 тысяч зэков. Между зонами – десятиметровые полосы; женская была огорожена еще двумя рядами колючей проволоки, а «китайская» – забором. Двух– или трехэтажная больница была в «урочьей» зоне; в зоне «контриков» стоял комендантский барак и больничка на двенадцать коек (изолятор).

Зимнее население лагеря было, конечно, много меньше. Согласно инженеру Н.Н. Аматову, прибывшему в лагерь 31 декабря 1937 года, новый 1938 год там встречало около 3 тысяч человек [683].

По В.Л. Меркулову, лагерь делился на три зоны: две каэpовские (то есть «контриков») и одна «китайская» (для китайцев Приамурья). Та часть лагеря, где содержались «контрики», называлась «Гнилой угол», или «Тигровая балка». Эти зоны были окружены колючей проволокой; на ночь выпускали собак. К первой зоне относились бараки с 1-го по 6-й, ко второй – с 7-го по 14-й, «китайская» зона включала еще шесть бараков. К первой зоне примыкало два женских барака. В центре была больница и душ с холодной водой [684].

В бараках мужской зоны, согласно Милютину, размещалось по 600 человек [685].

Женская зона представляла собой огромный огороженный колючей проволокой и основательно загаженный двор, пропитанный запахом аммиака и хлорной извести. Колоссальный барак с тремя ярусами нар был царством клопов и вшей [686].

Собственно, жирные бесцветные вши и крупные черные клопы господствовали по всему лагерю, переползая из зоны в зону. А с ними «заодно» расползались тиф и дизентерия – и косили, косили людей, высвобождая нары и лучшие места в бараках для всё новых и новых последующих.

Редкий мемуарист забывает помянуть лагерных насекомых:

Зона для «контриков» уже была заполнена. Наша часть зоны насчитывала около двух тысяч. А сколько таких зон – трудно сказать. Бараки переполнены, люди располагались на улице. Строили палатки из одежды и одеял, подкапывались под здание барака и располагались под полом. У меня и моих стариков не было лишней одежды. Отчаяние толкнуло на решительный шаг. Прямо переступая через лежащих на полу людей и находя между телами промежутки, мы валились и засыпали счастливыми, что попали под крышу. Как ни тесно, но нашлось место на полу и нам. Над нами стояло еще три ряда нар с плотно лежащими людьми. Первые ночи не было места и на полу. Садились на край нижнего яруса. Сон сваливал сидящих людей, а лежащие счастливцы зло отпихивали падающих. Человеки боролись за жалкое логово, за возможность вытянуться во сне. Но находились и такие, кто скрючивался, принимая самую малогабаритную позу, чтобы дать другому возможность поспать. По людям ползали вши. Дизентерия и тиф освобождали места, занимаемые с радостью измученными людьми. Однажды была устроена и баня. Среди поля стояли души. Раздевались на улице, получали какие-то два укола и шли под душ. Уже было холодновато, и часть людей проходила мимо душей, в «чистое отделение». Здесь получали белье. Получил было и я, но увидев ползавших по стираному белью вшей, взять его отказался. Мне казалось, что собственные вши менее опасны.

В зоне был пригорок. С него была видна деревянная постройка с окнами. Это больница. Невдалеке стояли две печи для сжигания трупов. Трупы несли туда из больницы довольно часто. Это зрелище как-то примелькалось, и мало кто обращал на него внимание. Смерть освободила и для нас место на полу и, частично, на нижних нарах. [687]

Пересыльный лагерь был своеобразным ситом и сортировочным пунктом сразу в нескольких смыслах слова. Во-первых, политических («контриков») тут отделяли и содержали отдельно от уголовных («урок»), что было для первых огромным, хотя и кратковременным, облегчением. Во-вторых, людей сортировали по их физическому состоянию. Более крепких и сравнительно здоровых отправляли морем на Колыму, остальные же попадали в «отсев» (часть зимовала на пересылке, а большинство – в основном, инвалиды – направлялось на запад, в Мариинские лагеря недалеко от Кемерово) [688].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: