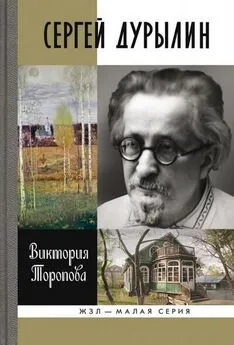

Виктория Торопова - Сергей Дурылин: Самостояние

- Название:Сергей Дурылин: Самостояние

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03702-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктория Торопова - Сергей Дурылин: Самостояние краткое содержание

Перед читателями — первая биография крупного учёного — литературоведа, театроведа и историка театра, этнографа и археолога, поэта и прозаика, религиозного мыслителя, автора бесценной биографии художника М. В. Нестерова в ЖЗЛ, интереснейших исследований о Гоголе, Лермонтове, Пушкине, А. Островском, Ермоловой, Гёте, книги мемуаров «В своём углу» (называем только часть опубликованных работ).

Яркий представитель Серебряного века русской культуры, он до недавнего времени оставался в тени известных его современников, хотя был в гуще интеллектуальной жизни века революционных потрясений и войн, которые отразились и на его судьбе. Проза и поэзия Дурылина, некоторые научные труды много десятилетий пролежали в архиве и только в наши дни приходят к читателю. В своём загородном доме в Болшеве (сейчас здесь находится мемориальный музей) Сергий Дурылин духовно окормлял многих приезжавших к нему выдающихся деятелей культуры уже советского времени.

Автор книги В. Н. Торопова, лауреат литературной премии имени С. Н. Дурылина, дружила с Ириной Алексеевной Комиссаровой-Дурылиной — духовной дочерью и гражданской женой Дурылина, которую тот называл своим «ангелом-хранителем». Рассказы Ирины Алексеевны, её записки составили бесценный материал, который тоже, наряду с архивными документами, помог автору в создании жизнеописания этого незаурядного человека.

знак информационной продукции 16 +

Сергей Дурылин: Самостояние - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Здесь уместно вспомнить, что слушать лекции Дурылина о Лескове приходил художник М. В. Нестеров. В письме В. В. Розанову весной 1916-го Нестеров сообщает: «Сейчас иду к Новосёлову слушать Дурылина о Лескове» [115] Нестеров М. В. Письма. Л., 1988. С. 268.

. На своей первой лекции в 1913 году Дурылин познакомил Нестерова с мамой. Вероятно, тогда же и сам с ним познакомился. Позже он напомнит Нестерову: «А ведь нас с Вами свёл когда-то Лесков же: мы впервые протянули друг другу руки на моём докладе о Лескове» [116] Письмо от 3 декабря (ст. ст.) 1931 г. // РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 362. Л. 24.

. Знакомство Дурылина и Нестерова переросло в тесную дружбу, оборвавшуюся лишь со смертью художника. Но об этом скажем позже.

Лермонтов — тема всей жизни Дурылина. Любовь к нему зародилась ещё в детстве, когда, провожая сына в первый класс гимназии, родители подарили ему вместе с литой чернильницей и керосиновой лампой под зелёным абажуром (они и сейчас стоят на его письменном столе в Доме-музее в Болшеве) томик стихов Лермонтова. В 1910-м на квартире Буткевичей Дурылин прочёл доклад «О религиозной судьбе Лермонтова» (в свете учения Вл. Соловьёва о «Вечно-Женственном»), через два года развил эту тему на заседании РФО, в 1914 году в журнале «Русская мысль» опубликовал статью «Судьба Лермонтова» [117] На оттиске статьи Дурылин позже написал: «Это самая любимая моя статья о Лермонтове. Прочти и полюби её, милая Ариша». А на задний форзац вписал важную информацию: «Статья эта, когда появилась в „Русской мысли“, вызвала похвалы Мариана Здеховского, виднейшего польского учёного, автора большой работы о Байроне. С. А. Котляревский (дважды доктор — всеобщей истории и государственного] права) сказал мне: „Вы заставили меня по-новому смотреть на Лермонтова“».

, где рассматривал внутреннюю связь поэта «с философией Платона и с учением о „вечно-женственном“ у Гёте, немецких романтиков, у Вл. Соловьёва и русских символистов» [118] Дурылин С. Н. Автобиография // Архив Г. Е. Померанцевой.

. В 1916 году в журнале «Христианская Мысль» напечатал статью «Россия и Лермонтов. К изучению религиозных истоков русской поэзии». Лермонтов для него «вечный возврат к себе, в своё „родное“, в какую-то сердцевину». Исследованием творчества Лермонтова он будет заниматься и в болшевский период. Опубликует более тридцати статей, но глубокого монографического исследования творчества поэта, как Дурылин его понимал, в советское время опубликовать было невозможно. Кто бы в те времена отважился напечатать в советских изданиях то, что писал Дурылин о провидении Лермонтова, о исповедании им иной действительности, о знании вечного и своей небесной предыстории… «Лермонтов всегда — томление, грусть, порыв, молитва, вся мятежная, грустящая, молящаяся динамика русской души, не её постоянство, но её становление, не её строй, но взыскание этого строя. Лермонтов носит в себе и вскрывает собою — пользуясь словом словоотеческого опыта — всю неустроенность русской души…» [119] Дурылин Сергей. Россия и Лермонтов // Христианская Мысль. Киев, 1916. Кн. 2 (февр.). — Цит. по: С. Н. Дурылин и его время. Кн. 1. С. 468.

Статьи Дурылина о Лермонтове надо читать, их коротко не перескажешь, так сгущены его мысли в анализе жизненной, религиозной и творческой судьбы поэта. Приведу лишь две цитаты из статьи «Судьба Лермонтова», которую он считал своей лучшей статьёй о поэте. «В судьбе лермонтовского „Демона“ сказалась и религиозная сила, и религиозное бессилие Лермонтова: сила была в том, что из литературы, из романтического канона Лермонтов прорвался первый в России к высочайшей религиозной проблеме — о конечных судьбах Зла и Добра; бессилие — в том, что он и не заметил, к чему привела его многолетняя поэма. Он, только смутно понимая, что у него нет власти её закончить, оставил её недовершённой: ибо никогда не считал Лермонтов „Демона“ законченным». «Существует рассказ о том, что Лермонтова, печоринствующего отрицателя, злого Лермонтова, один из его товарищей застал однажды в церкви. Он молился на коленях. Таким же тайным молитвенником, явным отрицателем, был он и в жизни, и в поэзии. Быть может, ни у одного из русских поэтов поэзия не является до такой степени молитвой, как у Лермонтова, но это молитва — тайная. Лермонтов слыл безбожником — и прослыл им доныне. <���…> И всё же правда о нём — то, что увидел заставший его в церкви товарищ, а не то, что увидели его критики, друзья, враги. Молитва Лермонтова тайна, сокровенна; хула — явна, приметна. Молитва его стыдлива, она боится, чтоб не нарушилось её одиночество, и она сознательно скрыта, затаённа, прикровенна».

Рассматривая «видение демона» и «видение ангела» в жизни и творчестве Лермонтова, Дурылин проводит параллель с жизнью и творчеством Врубеля [120] Подробно эта тема, занимавшая мысли Дурылина на протяжении всей творческой жизни, раскрыта в работе «Врубель и Лермонтов». В приложении Дурылин приводит подробнейший список иллюстраций Врубеля к произведениям Лермонтова и его работ в различных жанрах на лермонтовские темы (Литературное наследство. Т. 45–46. М.; Л., 1948).

, художника, равно талантливо писавшего иконы и «демонические» картины и также не довершившего их. И самого Дурылина глубоко занимала проблема Добра и Зла в наземном мире, борьба ангелов и демонов за душу человека. Этой теме посвящены многие его стихи (цикл «Бесы разны»), рассказы, статья «Об ангелах».

Толстой и Лермонтов будут всю жизнь занимать его мысли и затрагивать чувства. Но если к Толстому у него было противоречивое отношение, не всё у него он принимал даже в художественных произведениях, то Лермонтова он всегда ценил выше всех поэтов и писателей. После встречи с Толстым Дурылин записал: «Толстой — бесконечная, трудная, прекрасная загадка. Кому удастся её решить безошибочно?» И он будет долгие годы пытаться разгадать эту загадку, подходя к Толстому то с одной, то с другой стороны.

«Толстой был „специалист“ по „религиям“ и исписал томы (скучные томы), так хотел его ум, но душа его не пахла религиозным <���…> ни одно его слово, ни одна его книга религиозно не пахучи. От этого он так много „выражал себя“ (целые десятки томов о религии) — на горе себе выразил, кажется, себя всего: и это всё оказалось религиозным ничем. <���…> А вот грешный и байронический Лермонтов — весь религиозен». «Я всё думаю о Лермонтове, — нет, не думаю, а как-то живёт он во мне». Но также живёт в нём и Лев Толстой. Он даже сны о нём видит. И прослеживая «Лермонтова в Толстом», отмечая их различие, приходит к выводу, что они «родные по Ангелу» [121] Дурылин С. Н. В своём углу. М., 2006. С. 102, 160, 526, 528–531.

.

«Я никогда, с детства, не был равнодушен к Льву Николаевичу, — признаётся он Н. Н. Гусеву в 1928 году. — Я любил или не любил его, шёл за ним (по крайней мере пытался идти) или шёл от него, хранил в моей душе семя, брошенное его мыслью, или давал его на вывеянье враждебным ему ветрам, — но равнодушен и холоден к нему не был никогда» [122] Там же. С. 660.

.

Интервал:

Закладка: