Яков Айзенберг - Ракеты. Жизнь. Судьба

- Название:Ракеты. Жизнь. Судьба

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Инвестор

- Год:2010

- Город:Харьков

- ISBN:978-966-8371-30-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Яков Айзенберг - Ракеты. Жизнь. Судьба краткое содержание

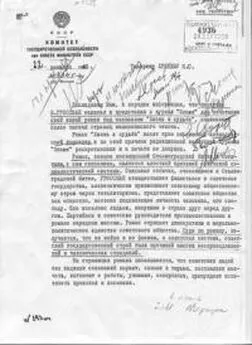

Перед Вами книга воспоминаний выдающегося ученого советской эпохи Якова Ейновича Айзенберга, бывшего Генерального директора харьковского НПО «Хартрон», бывшего Генерального конструктора систем управления ракет и космических аппаратов Украины. Воспоминания охватывают практически весь жизненный период — от школьных лет до отъезда на лечение в Израиль, и в основном посвящены его любимому делу, которому он отдал свою огромную творческую энергию. Семья ученого глубоко признательна и благодарна всем людям, которые сделали возможным издание книги воспоминаний и берегут память о Якове Ейновиче.

Об автореЯков Ейнович Айзенберг (1934–2004), один из видных специалистов в современной космонавтике. Через некоторое время после ухода со своего поста Главного конструктора систем управления В. Г. Сергеева Я. Е. Айзенберг становится Главным конструктором и в течение ряда лет успешно руководит созданием систем управления в составе современных ракетно-космических комплексов.

Ракеты. Жизнь. Судьба - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Наконец (или вернее, с самого начала), были комплексное отделение и отделение комплексных стендов.

На этом последнем происходил заключительный этап отработки аппаратуры внутри организации, перед поставкой на КИС головного завода — сборщика ракеты. Организация этой отработки в полном составе бортовой и наземной аппаратуры и была задачей испытателей, называлось это место — стенд комплексных испытаний. В его состав входила вся бортовая и наземная аппаратура ракеты (независимо от того, кто ее разработал). На нем отрабатывалась наземная модификация полетного режима работы, все наземные режимы проверок аппаратуры, а также на нем тщательно отрабатывалась предстартовая подготовка.

За так называемыми исследовательскими стендами теоротделения оставалась отработка реальных полетных режимов, и у нас присутствовала только необходимая для этого БЦВМ, согласующая аппаратура БЦВМ с рулевыми приводами, и сами рулевые приводы, установленные на нагрузочных стендах, воспроизводящих реальные нагрузки, испытываемые приводами в полете. При мощных рулевых органах (на «Энергии» это были сами маршевые двигатели) нагрузочные стенды превращались в большие сооружения, изготавливаемые специальными организациями, для их размещения нам приходилось строить отдельные здания. Все остальное, касающееся движения ракеты, моделировалось на цифровых и аналоговых вычислительных машинах, входящих в те же исследовательские стенды.

Непонятнее всего у нас в ОКБ обстояло дело с комплексниками. Именно они должны были в целом разрабатывать СУ, выдавать технические задания всем остальным и пр.

В большинстве организаций нашего типа так и было, но у нас при переходе к СУ с БЦВМ им удалось большую часть этой работы переложить на теоретиков, у них и квалификации для новых СУ не было, а главное, не было желания. Поэтому, например, только у нас теоретики занимались наземными программами БЦВМ для проверки всей аппаратуры и прочими далекими от динамики ракеты вопросами. Исключение из этого абсолютно ненормального положения попытался сделать А. С. Гончар как бывший многолетний теоретик, когда стал руководить комплексниками по наиболее сложной СУ- «Энергии», но это оказалось намного медленнее, чем у теоретиков.

Таким образом, при нашей структуре разработка каждой СУ велась последовательно-параллельно 6–7 отделениями, между которыми постоянно возникали разногласия, которые кто-то должен был ежедневно решать. Сроки при этом становились очень большими, наша организация всегда оказывалась «крайней», что мы для других это оправдывали сложностью и объемом программного обеспечения (в целом правильно), но наша структура не способствовала ускорению работ.

В такой структуре роль координатора ложится на руководителя фирмы, так как только ему подчинены все отделения. Работа эта каждодневная, не очень интересная, но крайне необходимая. Частично эту роль пытались выполнять и теоретики, и комплексники, но отсутствие формального подчинения отделений кому-либо, кроме генерального директора, сильно мешало делу.

Когда одновременно находящихся в разработке заказов стало много, неэффективность нашей структуры стала очевидной, так как ни одно отделение, по существу, не отвечало за конечный результат — поставку аппаратуры на головной завод, и министерство заставило Сергеева перейти к более правильной организации. Были созданы комплексные отделения по главным заказам, каждому добавили людей из стендового отделения. Получилось отделение «главного конструктора» заказа и во главе их были поставлены главные конструкторы, каждый по своей СУ. Эти титулы не нравились Сергееву, почему он и выступал против, так как до этого Главный конструктор был только он.

Административно перестройка помогла, главный конструктор заказа стал отвечать за его успех а, значит, и заниматься сроками. Квалификации комплексников это, к сожалению, не повысило, так что основной объем не приборной разработки остался за теоретиками, которые продолжали (вместе с комплексниками) выдавать прибористам технические задания на их приборы и разрабатывать программы их проверок.

Создание и производство конкретной аппаратуры требует для этого конкретных и толковых людей, непорядочные люди сравнительно редко бывают толковыми, поэтому большинство технических руководителей в целом соответствовали своим должностям, и в организации существовала нормальная рабочая обстановка. Я, конечно, лишен возможности рассказать обо всех самоотверженных специалистах, чьим трудом и создавались сложнейшие в мире СУ МБР и ракет-носителей, но их у нас было большинство.

Конечно, все хорошими быть не могут, и на общем фоне выделялось два руководителя весьма высокого ранга, чья порядочность (и умение работать) были ниже всякой критики. Для справедливости я их назову, правда, полностью не указывая фамилии, ведь у них есть семьи. Работники ОКБ без труда поймут, о ком идет речь, а для остальных читателей фамилии роли не играют.

Во–первых, как и следовало ожидать при советской системе, это заместитель генерального директора по кадрам В. П. С-ко. Как часто случается, обком партии назначил на это место своего бывшего инструктора. О знаниях нашей техники и говорить не приходится, но хоть не мешать он мог. Но не тут-то было.

Главным для него было ощущение власти над зависящими от него людьми, и он построил (при полном согласии Сергеева) такую систему, что все работники от него зависели. Для иллюстрации творимых им безобразий приведу несколько примеров.

Естественно, в многотысячном коллективе при существовавшей «регулярности» движения городского электротранспорта, опоздания были довольно распространены. В любой другой организации кабинщицы, выдававшие пропуска для прохода, ограничивались записью опоздавших и их списки передавали табельщицам, чтобы те сообщали начальникам отделений. Конечно, находились люди, опаздывающие регулярно, с ними их начальники беседовали или принимали какие-то административные меры. Но это в любой другой организации, а у нас это превращалось в форменное издевательство над сотрудником. Человек, опоздавший даже на одну минуту, на предприятие пройти не мог, а следовал в приемную этого самого С-ко. Там собирались все опоздавшие и в порядке очереди (на что уходила уже не одна минута, а десятки) следовали в его кабинет, где писали письменное объяснение причин опоздания и выслушивали длинную нотацию о недопустимости опозданий, сопровождавшуюся угрозами, что это может повлиять на его перемещение по должности, сроки очередного отпуска и пр. Только после «собеседования» ему выдавалась специальная справка, вернувшись с которой на проходную, он получал свой пропуск. Тратились на это не минуты, а часы, зато садизм С-ко был удовлетворен. Процедура была настолько унизительной, что один из сотрудников нашего отделения чтобы избежать ее, перебегал улицу перед едущим транспортом и погиб под колесами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: