Эдуард Филатьев - Главная тайна горлана-главаря. Книга вторая. Вошедший сам

- Название:Главная тайна горлана-главаря. Книга вторая. Вошедший сам

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Эффект фильм»59cc7dd9-ae32-11e5-9ac5-0cc47a1952f2

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4425-0012-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эдуард Филатьев - Главная тайна горлана-главаря. Книга вторая. Вошедший сам краткое содержание

О Маяковском писали многие. Его поэму «150 000 000» Ленин назвал «вычурной и штукарской». Троцкий считал, что «сатира Маяковского бегла и поверхностна». Сталин заявил, что считает его «лучшим и талантливейшим поэтом нашей Советской эпохи».

Сам Маяковский, обращаясь к нам (то есть к «товарищам-потомкам») шутливо произнёс, что «жил-де такой певец кипячёной и ярый враг воды сырой». И добавил уже всерьёз: «Я сам расскажу о времени и о себе». Обратим внимание, рассказ о времени поставлен на первое место. Потому что время, в котором творил поэт, творило человеческие судьбы.

Маяковский нам ничего не рассказал. Не успел. За него это сделали его современники.

В документальном цикле «Главная тайна горлана-главаря» предпринята попытка взглянуть на «поэта революции» взглядом, не замутнённым предвзятостями, традициями и высказываниями вождей. Стоило к рассказу о времени, в котором жил стихотворец, добавить воспоминания тех, кто знал поэта, как неожиданно возник совершенно иной образ Владимира Маяковского, поэта, гражданина страны Советов и просто человека.

Главная тайна горлана-главаря. Книга вторая. Вошедший сам - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Я знаю – / не герои / низвергают революций лаву.

Сказки о героях – / интеллигентская чушь!

Но кто ж / удержится, / чтоб славу

нашему не воспеть Ильичу!»

Слово «Ильич» Маяковский срифмовал с «чушью», как бы давая этим понять, что он совсем не собирается славить юбиляра. Заканчивается стихотворение так:

«И это – / не стихов вееру

обмахивать юбиляра уют. —

Я / в Ленине / мира веру

славлю / и веру мою.

Поэтом не быть мне бы,

если б / не это пел —

в звёздах пятиконечных небо

безмерного свода РКП».

То есть поэт как бы за революцию, за небо в пятиконечных звёздах, и некоторых вождей партии он готов славить. Но с тщательно прикрытым подкалыванием. Воспеть при этом ещё и себя стихотворец тоже не забывал.

А Константин Бальмонт в Колонном зале Дома Союзов 1 мая прочёл стихотворение из новой книги, которая называлась «Песнь рабочего молота». Напрямую обращаясь к пролетариям, Бальмонт тоже славил себя, стихотворца. Но как!

«Рабочий, я даю тебе мой стих

Как вольный дар от любящего сердца,

В нём – мерный молот гулких мастерских,

И в нём – свеча, завет единоверца…

Когда тебя туманили цари,

Я первый начал бунт свободным словом

И возвестил тебе приход зари, —

В ней – гибель истлевающим основам.

Не я ли шёл на плаху за тебя?

В тюрьму, в изгнанье уходил не я ли?

Но сто дорог легко пройдёшь, любя, —

Кто хочет жертвы, не бежит печали…

Так будем же как солнце, наконец,

Признаньем все хотенья обнимая,

И вольно примем вольность всех сердец

Во имя расцветающего Мая».

В другом стихотворении («Имени Герцена») Бальмонт откровенно высказал своё мнение о собственной стране:

«Россия казней, пыток, сыска, тюрем,

Страна, где рубят мысль умов сплеча,

Страна, где мы едим и балагурим

В кровавый час деяний палача…

Разрушен навсегда твой терем древний

Со всем его хорошим и дурным,

Над городом твоим и над деревней

Прошёл пожар и вьётся красный дым…»

А в стихотворении «Песня рабочего молота» Бальмонт провозглашал себя истинным «поэтом-певцом революции»:

«Я пересёк моря и горы,

Я смерил взором темноту,

Мои дорожные узоры

Черчу по горному хребту.

Я крикну – отблеск до востока,

Я стукну – запад задрожал,

Моё сияние широко,

И пламень мой набатно ал.

Я – бунт, я – взрыв, я – тот, который

Разрушил смехом слепоту,

Пряду из зарева узоры,

Хватаю звёзды на лету.

Гранит высоких скал расколот,

Я ходы вырыл в глубине,

Я – сердце мира, слушай, молот,

Я – кровь, я – жизнь, будь верен мне».

Сочинив (и опубликовав) подобные стихи, Бальмонт продолжал хлопотать о разрешении ему и его семье съездить за границу А газета «Правда» 9 мая 1920 года обратилась к читателям с призывом двинуться войною на Польшу. Призыв был прозаичным, но звучал как незарифмованные стихи:

«На Запад, рабочие и крестьяне!

Против буржуазии и помещиков, за международную революцию, за свободу всех народов!..

Через труп белой Польши лежит путь к мировому пожару.

На штыках понесём счастье и мир трудящемуся человечеству.

На Запад! К решительным битвам, к громозвучным победам!»

Пощёчина экспрессионисту

Весной 1920 года троица поэтов, объявившая себя экспрессионистами (во главе с бывшим имажинистом Ипполитом Соколовым), обратилась ко всем советским литераторам с призывом созвать Первый Всероссийский конгресс поэтов. Сам призыв особого интереса не представляет (в ту пору литераторы могли позволить себе ещё довольно многое), гораздо интереснее другое – кто в этом документе к какой литературной группе причислен. Футуристами в нём названы Маяковский, Большаков, Каменский, Бурлюк, Ивнев, Лившиц, Спасский, Кушнер и Лавренёв. Центрифугистами – Пастернак, Аксёнов и Асеев. Эгофутуристом признан Северянин. Кубофутуристами оказались Хлебников, Кручёных, Шкловский, а также Якобсон и Брик (теоретики заумного языка). Имажинисты – это Шершеневич, Третьяков, Есенин, Мариенгоф, Эрдман и Кусиков.

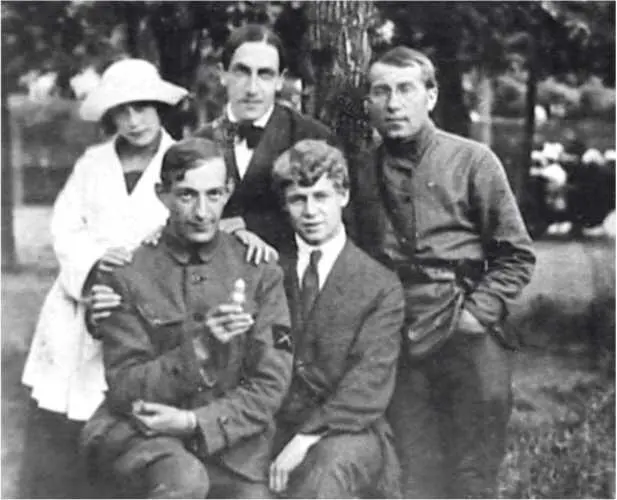

Ф. Шерешевская, А. Мариенгоф, И. Грузинов (стоят), С. Есенин, В. Шершеневич.

«Орден имажинистов» в ту пору состоял всего из восьми стихотворцев. И каждый участник этой поэтической восьмёрки по любому случаю с гордостью повторял фразу из «орденского» устава:

«Мы гордимся тем, что наша голова не подчинена капризному мальчишескому сердцу».

Но как ни гордились молодые люди своими светлыми головами, их «мальчишеские» сердца то и дело толкали их на мальчишеские поступки. Так, 8 мая в одном из московских залов Сергей Есенин читал стихи. Когда декламация завершилась, и читавший покинул сцену, поэт-экспрессионист Ипполит Соколов вскочил с места и, взбежав на эстраду, крикнул:

«Вот теперь вы превосходно видите, как Есенин ворует! Да, ворует образы и содержание! И всё – у Клюева, у Орешина, у прочих поэтов! Он скоро умрёт как поэт».

Вадим Шершеневич:

«Не дав Соколову договорить, Есенин молодцевато выскочил на эстраду и громко заявил: „Сейчас вы услышите мой ответ Ипполиту Соколову!“ И, неожиданно развернувшись, дал оппоненту но физиономии… Аудитория загудела».

Это был один из литературных скандалов, которые вспыхивали в ту пору довольно часто. Уже в самом конце вечера (по словам того же Шершеневича):

«Есенин снова вышел и заявил уже под дружный смех: „Вы думаете, я обидел Соколова? Ничуть! Теперь он войдёт в русскую историю навсегда!“»

Однако пощёчину эту Есенину не простили, и 20 мая на общем собрании Всероссийского союза поэтов (СОПО) был устроен суд над раздающим оплеухи.

На этом мероприятии присутствовал и Маяковский. О его отношении к обиженному Соколову и его обидчику ничего не известно. Но сохранились воспоминания поэтессы-имажинистки Надежды Давыдовны Вольпин:

«Я слушала, стоя… почти бок о бок со мной стоял Маяковский. До нас долетели слова Есенина:

– Каждый на моём месте поступил бы так же.

И Маяковский, взвесив, – тихо, но очень внятно:

– Я? Ни-ког-да б!..

Приговор был мягок: Есенину запретили на месяц появляться в СОПО, что, впрочем, практически не распространялось на второй зал, и Сергей по-прежнему приходил сюда обедать».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: