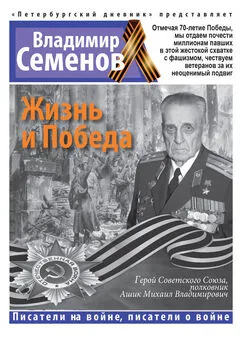

Владимир Семенов - Жизнь и Победа

- Название:Жизнь и Победа

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Петроцентр»404bf1d1-0706-11e6-a7c6-0cc47a5203ba

- Год:2015

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-91498-068-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Семенов - Жизнь и Победа краткое содержание

В книге рассказывается о замечательном семействе Ашиков, более 200 лет живущих в России. Выходцы из Сербии, они оставили заметный след в истории государства Российского. Более подробно повествуется о нелегкой судьбе одного из последних представителей династии – Михаила Владимировича Ашика, Героя Советского Союза, полковника в отставке, пережившего блокаду Ленинграда, трижды раненному на фронтах Великой Отечественной, отличившемуся при освобождении многих стран Европы. Не менее героическая биография Михаила Владимировича в послевоенное время – на службе во внутренних войсках МВД. Будучи на пенсии, он отдал более 20 лет Кировскому заводу, работая ведущим инженером в КБ танкового производства. Сейчас он на правом фланге ветеранской работы и даровитый писатель. Достойное место в книге принадлежит наследникам боевой славы М.В. Ашика. Автор-составитель книги: Владимир Алексеевич Семенов, член Многонационального союза писателей (Санкт-Петербург). Лауреат премии имени генерала армии И.К. Яковлева. Почетный ветеран МВД России. Полковник в отставке. Книга предназначена для личного состава внутренних войск и органов внутренних дел МВД Российской Федерации, ветеранов, выпускников образовательных заведений МВД России, а также читателей, интересующихся героикой народов России и военно-патриотическим воспитанием молодежи.

Жизнь и Победа - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Одновременно с созданием «Дальстроя», в ноябре 1931 года, в бухту Нагаева, где еще не было ни одного дома (только палатки), прибыло более 1 тыс. демобилизованных воинов-дальневосточников. Именно они стали первостроителями города и знаменитой Колымской трассы – дороги, соединяющей город с золотыми приисками и другими поселками, выросшими на этом пути. И в дальнейшем в строящийся город приезжали большие отряды молодежи. В 1937 году прибыло 300 демобилизованных воинов.

В 1938 году по путевкам комсомола прибыла большая группа уже вполне квалифицированной молодежи: строители, дорожники, горняки, шоферы. В 1945-м на работу в «Дальстрой» по комсомольской линии было отобрано 2 тыс. девушек. Все первые годы строительства в Магадан регулярно направлялись выпускники учебных заведений по распределению. А это значит, далекий край укреплялся молодыми специалистами. Кроме того, по оргнабору в «Дальстрой» постоянно приезжали договорники, завербованные на три года работы на Крайнем Севере. Многие из них оставались там работать навсегда. Отбор людей при вербовке был суров.

Водителей, например, брали только первого класса, и преимущественно – членов партии. В 1953 году, когда был ликвидирован «Дальстрой» и на его территории создана Магаданская область, в крае работали 12 тыс. 440 коммунистов и 12 тыс. 261 комсомолец. К тому времени область занимала первое место в стране по числу работников с высшим образованием, стояла на первом месте по рождаемости и на последнем – по смертности. Выделялась область и по числу продаваемых книг. Это неудивительно: Магадан был городом интеллигентных людей. Естественно, город не знал случаев хулиганства, а руководство МВД имело возможность доносить в Москву, что в городе за год не зарегистрировано ни одной квартирной кражи. Но город продолжал расти. Секретарь обкома П.Я. Афанасьев в своей книге «Здесь начинается Россия» отмечал, что в 1956 году на Колымскую землю прибыло 7,5 тыс. комсомольцев.

И этот удивительный по своей судьбе далекий дружный город некоторые литераторы, журналисты, телевизионщики, нацеленные на критику всего, что было до них, в своих произведениях связывают с недоброй памятью репрессий и лагерей, как будто в московской «Бутырке» или в питерских Крестах камеры пустовали. Но как названные объекты далеки от жизни наших столиц, так и история Магадана далека от репрессий и прочих темных мест нашего исторического пути.

А что касается военизированного «Дальстроя», то в российской и мировой истории освоение новых земель нередко поручалось военным. От смельчаков, подобных казакам Ермака или Семена Дежнева, Россия стала «прирастать Сибирью». Вспомним, что в свое время освоение Кавказа было поручено генералу А.П. Ермолову, Средней Азии – генералу К.П. Кауфману, а Дальнего Востока – генералу Н.Н. Муравьеву-Амурскому. Отметим здесь, что и дальстроевские генералы оставили неплохой след в истории. Геологическую службу, например, там возглавлял генерал-майор В.А. Цареградский. Много лет «Дальстрой» возглавляли генералы. Одного из них, И. Никишева, получившего звание Героя Социалистического Труда за 110 тонн золота, добытого за один промывочный сезон, людская молва назвала Иваном Грозным.

Михаил Ашик прибыл в Магадан в июне 1951 года и прослужил там верой и правдой более десяти лет. Но прежде чем рассказать о его службе в Колымском крае, поведаю его воспоминания о длительном и непростом пути к новому месту жизнедеятельности. «Все 16 офицеров, отправлявшихся в Магадан, – вспоминает Ашик, – решили ехать объединенной группой. В Москве предстояла пересадка… Билеты удалось оформить на один поезд, и, намучившись на Ленинградском вокзале, а затем – и на Московском, тронулись в путь. Ехать предстояло около двух недель – на это и настроились». Далее путешественники поневоле знакомились с необъятной Родиной – от ее западных границ до дальневосточных рубежей. Многие впервые попали за Урал и редко слышали о сибирских городах Тюмени, Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске. Вот проехали Байкал, бурятскую столицу Улан-Удэ, Биробиджан, Хабаровск – и наконец-то прибыли во Владивосток. Очередная задача – добраться до Находки. Приехали и туда. Унылая картина: бараки, бараки… И несколько тысяч договорников, следующих до Магадана за длинным рублем. Остальной путь лежал по морю. Готовился в рейс теплоход «Ильич». Желающих попасть на него было в несколько раз больше, чем он мог вместить. Но всем 16 офицерам-ленинградцам все же удалось добыть палубные билеты. Ашику было предоставлено два места в каюте на четырех человек. С боем они кое-как устроились на борту этого судна. А время в пути – по Японскому морю, далее через пролив Лаперуза мимо Курильских островов в Охотское море – составляло шесть суток. По прибытии в пункт назначения, Магадан, большинство из них, в том числе и Михаил Ашик, получили направление на трассу. Однако позднее в его судьбу вмешалась добрая воля заместителя начальника «Дальстроя» генерал-лейтенанта Г.С. Жукова, который, побеседовав с Героем, принял решение оставить Ашика в центральном аппарате на должности старшего оперуполномоченного отдела контрразведки. Семья Ашиков была переведена из барака в гостиницу, где были совсем другие условия проживания.

Длительное время Михаил работал в контрразведке по профилю своего оперативного образования, полученного в офицерской школе в Ленинграде. Это работа специфическая, о ней, как правило, много не говорят. Однако спустя много лет Ашик писал: «В Магадан я приехал в июне 1951 года как работник контрразведки. (В то время не было ни особых отделов, ни Смерша, а была вместо них контрразведка.) В лагеря приходилось заглядывать в случае выполнения такого примерно задания. Приходит к нам в отдел контрразведки запрос: мол, там-то находится такой-то (каратель, шпион, палач), который знает о таком-то своем бывшем коллеге. Ну и просят по фотографии опознать интересующего их человека или узнать о нем что-то. С такими поручениями ездил я по Колымскому краю, вплоть до Неры. Был на Чукотке, в Зырянке, на Теньке.

Приезжаешь, встречаешься с тем, кто интересует. Перед тобой – шпион, гестаповец, а то и кто похуже. Узнав о цели беседы, обычно выдает с головой бывшего коллегу, завидуя, что тот еще на свободе, и плетет на него такое, что ужас берет даже меня – контрразведчика» 15.

Понимая, что надо продолжать наверстывать упущенное в годы войны образование, Ашик еще в Ленинграде поступил в восьмой класс вечерней школы при окружном Доме офицеров. В девятый класс он пошел в поселке Морозовка. Однако последовал перевод по службе, и окончить среднюю школу Ашику пришлось уже в Магадане.

Перед окончанием средней школы он окончил двухгодичный Университет марксизма-ленинизма. В своих воспоминаниях «Шестьдесят послевоенных лет» Михаил Ашик рассказывает о морозной зиме 1951-1952 годов, когда его жена вышла из роддома с первым сыном, Владимиром. Ему пришлось ехать в командировку. В район Омсукчана он ехал на попутной грузовой машине в пятидесятиградусный мороз. По пути встречались окутанные морозным туманом наледи, и в одной из них они просидели двое суток, пока их не вытащил бульдозер.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: