Арнольд Гессен - Жизнь поэта

- Название:Жизнь поэта

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1972

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Арнольд Гессен - Жизнь поэта краткое содержание

В последний вечер восемнадцатого столетия, 31 декабря 1800 года, у Пушкиных собрались гости. Стол был парадно накрыт. Ждали наступления Нового года, нового, девятнадцатого столетия.

Читались стихи, хозяйка дома, Надежда Осиповна, «прекрасная креолка», внучка арапа Петра Великого, вполголоса подпевая, исполняла на клавесине романсы.

Ровно в полночь раздался звон часов. Первый удар, за ним второй, третий... последний - двенадцатый... Гости подняли бокалы, поздравили друг друга:

- С Новым годом! С новым столетием!

Звон бокалов и громкие голоса гостей разбудили спавшего в соседней комнате маленького сына Пушкиных, Александра. Ему было всего полтора года. Как гласит легенда, он соскочил с кроватки, тихонько приоткрыл дверь в комнату, где собрались гости, и в одной рубашонке, ослепленный множеством свечей, остановился у порога.

Испуганная, за ребенком бросилась няня, крепостная Пушкиных Ульяна Яковлева. Но мать, Надежда Осиповна, остановила ее.

Тронутая неожиданным появлением сына на пороге нового века, она взяла его на руки, высоко подняла над головой и сказала, восторженно обращаясь к гостям:

- Вот кто переступил порог нового столетия!.. Вот кто в нем будет жить!..

Это были вещие слова, пророчество матери своему ребенку.

Пушкин перешагнул уже через два столетия. Он перешагнет и через тысячелетия...

Жизнь поэта - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Такими антиподами Пушкин и изобразил Моцарта и Сальери.

«Сальери гордый» убежден, что он никогда не был «завистником презренным», но, увидев, как Моцарт привел с собой из трактира слепого скрипача, который по его просьбе играл арию из «Дон-Жуана», восклицает:

Нет.

Мне не смешно, когда маляр негодный

Мне пачкает Мадонну Рафаэля...

И признается:

...А ныне - сам скажу - я ныне

Завистник. Я завидую; глубоко,

Мучительно завидую. - О небо!

Где ж правота, когда священный дар,

Когда бессмертный гений - не в награду

Любви горящей, самоотверженья,

Трудов, усердия, молений послан -

А озаряет голову безумца,

Гуляки праздного?.. О Моцарт, Моцарт!

Белинский высоко оценил и эту трагедию. Он находил, что Пушкин представил в ней, в лице великого Моцарта, тип непосредственной гениальности, проявляющей себя без всяких усилий, не подозревая даже своего величия. Радостное, солнечное искусство противопоставлено в трагедии злобной зависти и коварству Сальери... В лице Моцарта Пушкин защищал независимость и собственного творчества в условиях режима николаевского самодержавия.

* * *

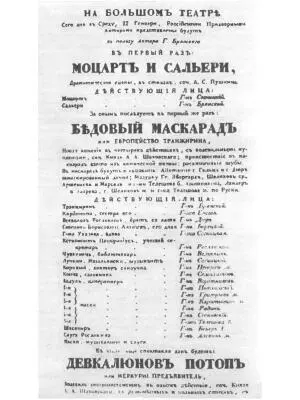

«Моцарт и Сальери». Афиша первого представления 27 января 1832 г.

«Каменный гость»... Пушкинский Дон Гуан признается Доне Анне, что он «несчастный, жертва страсти безнадежной», любовной страсти -

Из наслаждений жизни

Одной любви музыка уступает;

Но и любовь мелодия...

Он по-человечески тепло вспоминает прежние свои увлечения и признается:

О, Дона Анна, -

Молва, быть может, не совсем неправа,

На совести усталой много зла,

Быть может, тяготеет. Так, разврата

Я долго был покорный ученик,

Но с той поры, как вас увидел я,

Мне кажется, я весь переродился.

Вас полюбя, люблю я добродетель

И в первый раз смиренно перед ней

Дрожащие колени преклоняю.

Как в «Скупом рыцаре» Пушкин ярко отразил эпоху, нравы и быт позднего средневековья, так в «Каменном госте» - нравы, типы и колорит эпохи Возрождения.

«Каменным гостем» В. Г. Белинский особенно восхищался. Он находил, что «драма непременно должна была разрешиться трагически - гибелью Дон-Жуана; иначе она была бы веселой повестью, не больше, и была бы лишена идеи, лежащей в ее основании... Каждый человек, чтобы жить не одною физическою жизнью, но и нравственною вместе, должен иметь в жизни какой-нибудь интерес, что-нибудь в роде постоянной склонности, влечения к чему-нибудь. Иначе жизнь его будет или нелепа или пуста...»

* * *

«Пир во время чумы»... Основой этой маленькой трагедии явилась одна из сцен драматической поэмы Джона Вильсона «Чумный город» о лондонской чуме 1665 года. В России свирепствовала холера, и Пушкин создал свое, совершенно оригинальное, самостоятельное произведение. Холеру народ тогда называл чумой...

Уже само название трагедии контрастно: пир в разгаре чумы. И в действии резкий контраст: мимо пирующих проезжает наполненная мертвыми телами телега, которой управляет негр.

Председатель пира поет песню:

Как от проказницы Зимы,

Запремся также от Чумы,

Зажжем огни, нальем бокалы,

Утопим весело умы

И, заварив пиры да балы,

Восславим царствие Чумы.

В это время появляется священник и обращается к пирующим с укоризной:

Безбожный пир, безбожные безумцы!

Вы пиршеством и песнями разврата

Ругаетесь над мрачной тишиной,

Повсюду смертию распространенной!

Средь ужаса плачевных похорон,

Средь бледных лиц молюсь я на кладбище,

А ваши ненавистные восторги

Смущают тишину гробов - и землю

Над мертвыми гробами потрясают.

Пирующие смотрят прямо в глаза смерти, сила человеческого духа побеждает страх перед чумою, перед грядущей гибелью...

И в этом произведении Пушкин поражает «способностью всемирной отзывчивости», говорил Ф. М. Достоевский в своей знаменитой речи, произнесенной 8 июня 1880 года, при открытии памятника Пушкину в Москве.

«Пушкин лишь один из всех мировых поэтов обладает свойством перевоплощения вполне в чужую национальность».

И В. Г. Белинский отметил, что Пушкину «ничего не стоило быть гражданином всего мира и в каждой сфере жизни быть, как у себя дома», оставаясь в то же время великим русским народным поэтом.

Насколько высоки и совершенны маленькие трагедии Пушкина, можно судить по тому, что, по позднейшему отзыву И. С. Тургенева, под монологом Скупого рыцаря «с гордостью подписался бы Шекспир», а композитор А. К. Лядов охарактеризовал «Моцарта и Сальери» как «лучшую биографию» Моцарта, вдохновенную поэму «о бессмертии гения, творения которого приносят радость и счастье человечеству».

* * *

Как и маленькие трагедии, новым словом в русской литературе явились и написанные Пушкиным в Болдине «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Их пять: «Выстрел», «Метель», «Гробовщик», «Станционный смотритель», «Барышня-крестьянка». Это были первые реалистические произведения русской бытовой прозы.

Чтобы судить о них, интересно ознакомиться с мыслями «О прозе», высказанными Пушкиным еще ранее, в 1822 году. Он начал свой небольшой отрывок словами:

«Д’Аламбер сказал однажды Лагарпу: «Не выхваляйте мне Бюфона. Этот человек пишет: благороднейшее изо всех приобретений человека было сие животное, гордое, пылкое и проч. Зачем просто не сказать лошадь».

Пушкин критикует и тогдашних писателей, «которые, почитая за низость изъяснить просто вещи самые обыкновенные, думают оживить детскую прозу дополнениями и вялыми метафорами. Эти люди никогда не скажут дружба, не прибавя: сие священное чувство, коего благородный пламень и пр. Должно бы сказать: рано поутру - а они пишут: Едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба - ах как всё это ново и свежо, разве оно лучше потому только, что длиннее».

И закончил: «Точность и краткость - вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей - без них блестящие выражения ни к чему не служат...»

«Стихи дело другое», - добавил Пушкин и заметил в скобках: «впрочем, в них не мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей гораздо позначительнее, чем у них обыкновенно водится. С воспоминаниями о протекшей юности литература наша далеко вперед не подвинется».

За два года до Болдинской осени 1830 года Пушкин снова обращается к этой теме в очерке «О поэтическом слоге». Он критикует стремление авторов гоняться за обветшалыми украшениями своих произведений: «Мы не только еще не подумали приблизить поэтический слог к благородной простоте, но и прозе стараемся придать напыщенность, поэзию же, освобожденную от условных украшений стихотворства, мы еще не понимаем...»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Юлий Гессен - Жизнь евреев в России [litres]](/books/1067111/yulij-gessen-zhizn-evreev-v-rossii-litres.webp)