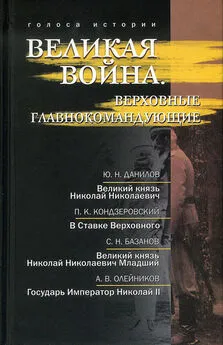

Юрий Данилов - Великий князь Николай Николаевич

- Название:Великий князь Николай Николаевич

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Imprimerie de Navarre

- Год:1930

- Город:Париж

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Данилов - Великий князь Николай Николаевич краткое содержание

Эта книга посвящена великому князю Николаю Николаевичу Младшему, дяде последнего русского императора Николая II. Николай Николаевич 10 лет являлся генерал-инспектором кавалерии и многое сделал для совершенствования этого рода войск. Кроме того, он занимал посты главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа. Николай Николаевич являлся Верховным главнокомандующим русской армией в начальный период Первой мировой войны (по август 1915 г.), а затем - вплоть до Февральской революции - главнокомандующим Кавказской отдельной армией. Многие представители русского общества считали великого князя возможным вождем процесса укрепления русской государственности. Данной роли Николай Николаевич не сыграл, но все равно вошел в отечественную историю как незаурядный и талантливый деятель трагической эпохи

Великий князь Николай Николаевич - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Этому обмѣну, впрочемъ, препятствовалъ слишкомъ замкнутый характеръ перваго французскаго генералиссимуса.

Если трудно было обезпечить единство военныхъ дѣйствій въ началѣ войны, когда въ Европѣ было только три отдѣльныхъ фронта: западный — англо-французскій, восточный — русскій и юж-ный-сербскіш то положеніе осложнилось еще болѣе, когда дополнительно образовались столь же самостоятельные фронты: дарданелъ-скій, итальянскій, салоникскій. Я уже не говорю о фронтахъ внѣевропейскихъ.

Въ результатѣ такого соложенія, Державамъ Согласія, на протяженіи почти всей воины не удалось ни разу произвести сколько-нибудь одновременный натискъ на общаго противника. Послѣдній, въ лицѣ Германіи, пользуясь своимъ внутреннимъ положеніемъ и хорошо развитою сѣтью желѣзныхъ дорогъ, успѣвалъ не только отражать направленныя противъ него въ одиночку наступленія, но поочередно наносить и свои собственные очень чувствительные удары. При этомъ выходило почти всегда такъ, что, когда на одномъ фронтѣ нѣмцы вели наступательную операцію, другіе члены согласія бездѣйствовали, или только подготовляли свой контръ-ударъ, который выполнялся уже тогда, когда дѣло на первоначальномъ фронтѣ подходило къ концу и у нѣмцевъ являлась возможность начать переброску своихъ резервовъ ко вновь угрожаемому для нихъ раіону.

Конечно, всѣ дурныя послѣдствія такого положенія были вполнѣ ясны для военныхъ руководителей отдѣльными союзными арміями. Но не въ ихъ власти было измѣнить создавшуюся обстановку.

Насколько было возможно, они стремились входить другъ съ другомъ въ общеніе, ихъ штабы обмѣнивались свѣдѣніями о противни-кахь и совмѣстно работали въ области развѣдки, отъ времени до времени посылались отдѣльныя довѣренныя лица и даже цѣлыя миссіи для информаціи и ознакомленія съ положеніемъ дѣлъ на фронтѣ. Но все это были мѣры лишь палліативнаго характера.

Наконецъ, съ 1915-го года, все съ той же цѣлью наилучшаго согласованія военныхъ дѣйствій, начали отъ времени до времени собираться военныя междусоюзныя конференціи, а къ главнымъ квартирамъ союзныхъ арміи постановлено было прикомандировать, сверхъ военныхъ атташе, болѣе полномочныхъ военныхъ представителей.

Польза отъ этихъ конференцій была лишь относительной, к мнѣ придется въ дальнѣйшемъ отмѣтить, какъ прекраснымъ словамъ, сказаннымъ на іюльской конференціи 16-го года въ Шанти-льи, не суждено было превратиться въ реальныя дѣла, которыя могли бы, въ дѣйствительности, облегчить истекавшую, въ то время, кровью русскую армію.

Лишь въ 1918-мъ поду, когда Россія оказалась уже вынужденною выйти изъ войны, вопросъ о единомъ командованіи былъ окончательно рѣшенъ Державами Согласія, въ смыслѣ оперативнаго подчиненія всѣхъ вооруженныхъ силъ этого согласія, руководству маршала Фоша.

Слѣдующимъ, по важности, факторомъ, сковывавшимъ русскую стратегію, было весьма слабое развитіе на русскомъ театрв военныхъ дѣйствій сѣти желѣзныхъ дорогъ. Между тѣмъ значеніе этой сѣти, въ условіяхъ массовыхъ армій, столь велико, что по степени густоты этой сѣти, собственно говоря, возможно опредѣлятъ вообще сравнительную степень обороноспособности каждаго государства.

Россія, по даннымъ 1914-го года, имѣла эксплоатаціонную сѣть общимъ протяженіемъ до 70 тысячъ верстъ, безъ Финляндіи и Восточно-Китайской дороги. Несмотря на абсолютную внушительность этой цифры, ея желѣзнодорожная сѣть, по сравненію съ безграничными пространствами территоріи, должна была быть признана крайне бѣдной, такъ какъ на 100 кв. километровъ въ Европейской Россіи приходилось въ наиболѣе густо прорѣзанныхъ рельсовыми путями мѣстностяхъ отъ 1 и не свыше 3 километровъ жел. дорогъ, тогда какъ на то же количество кв. километровъ даже въ Австро-Венгріи приходилось 6-7 километровъ, не говоря уже о Гер-

маніи, гдѣ желѣзнодорожная сѣть была развита значительно болѣе. Наряду съ этимъ въ Россіи имѣлись такіе «медвѣжьи углы» изъ которыхъ, какъ говорилось въ русской пословицѣ: «хоть три дня скачи, ни до чего не доскачешь»...

При этомъ, надо имѣть въ виду еще и то обстоятельство, что въ Россіи двупутныхъ линій было всего лишь около 20-25%, между тѣмъ, какъ въ другихъ государствахъ Европы тотъ же процентъ колебался отъ 40 до 57-ми п даже выше. Наконецъ, русскія желѣзныя дороги были вдвое и втрое бѣднѣе снабжены нодвпжнымъ составомъ по сравненію съ государствами Западной Европы.

Но кромѣ приведенныхъ данныхъ, важно также направленіе желѣзнодорожныхъ линій. Въ этомъ отношеніи характерной иллюстраціей могутъ служить данныя о томъ, что въ то время, какъ на фронтѣ отъ устья Нѣмана до Дуная, протяженіемъ въ 2600 верстъ, со стороны Россіи къ границамъ подходили 21 колея, съ фронта Германіи, Австро-Венгріи п Румыніи, къ тѣмъ же границамъ, подходило 36 колей, то есть болѣе, чѣмъ въ полтора раза.

Въ качествѣ рокадныхъ линій, служащихъ для разнаго рода перегруппировокъ вдоль фроніа, особенно рѣзка была разница на ПриЕислішскомъ театрѣ военныхъ дѣйствій. Наши военные противники имѣли вдоль своихъ границъ двѣ сквозныя двунутныя линіи, полукольцомъ охватывавшія Русскую Польшу. Восточную же Пруссію связывало съ остальной Германіей 5 желѣзнодорожныхъ переправъ черезъ Вислу съ 10-ю на нихъ колеями. Мы же на лѣвомъ берегу р. Вислы совсѣмъ не имѣли рокадныхъ линій, и только на правомъ берегу — сильную линію Вильна — Варшава — Люблинъ — Сарны.

Неудивительно, что при такихъ условіяхъ, не только запаздывала мобилизація и сосредоточеніе русскихъ войскъ къ границамъ, но встрѣчали большія затрудненія и всякаго рода стратегическія перегруппировки въ предѣлахъ фронта.

Къ числу невыгодныхъ данныхъ, тормозившихъ стратегическую работу Верховнапо Главнокомандованія, надо еще отпестп фактъ раздѣленія нашей Дѣйствующей Арміи на два слишкомъ самостоятельныхъ фронта: Сѣверо-Западный (С.-З.) и Юго-Запаі-ный (Ю.-З.). При этомъ главнокомандующіе фронтами являлись лицами слишкомъ самостоятельными въ предѣлахъ тѣхъ задачъ, которыя имъ были указываемы. — Такъ какъ компетенція ихъ распространялась на весьма большіе раіоны и на значительное количество войскъ, то естественно, что дававшіяся имъ заданія могли

Сыть формулированы только въ слишкомъ широкихъ масштабахъ, чѣмъ и оставлялось излишне большое поле для личной самостоятельности названныхъ генераловъ. При такихъ условіяхъ, роль Верховнаго Главнокомандующаго естественно должна была какъ бы суживаться, чѣмъ значительно затруднялось проявленіе личнаго вліянія на ходъ задуманной операціи. Отъ этого происходили иногда даже случаи извращенія основной идеи выполнявшейся операціи. Къ тому же, къ сожалѣнію, главнокомандующіе фронтами далеко не всегда отличались иниціативою, соотвѣтствовавшей ихъ правамъ, и весьма часто не проявляли склонности оцѣнивать требованія Верховнаго, съ общей точки зрѣнія, предпочитая, въ особенности при всякаго рода перегруппировкахъ, блюсти прежде всего интересы своего собственнаго фронта.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: