Черубина де Габриак - Исповедь

- Название:Исповедь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аграф

- Год:1998

- Город:Москва

- ISBN:5-7784-0040-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Черубина де Габриак - Исповедь краткое содержание

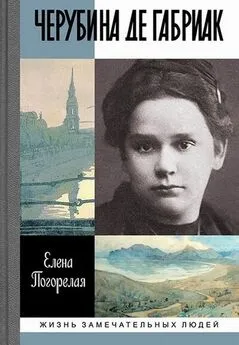

Книга знакомит читателя с жизнью и творчеством поэтессы Серебряного века Елизаветы Ивановны Дмитриевой (Васильевой) (1887–1928) больше известной, под именем Черубины де Габриак.

Впервые в полном объеме представлено ее поэтическое наследие, а также переводы, пьесы. Задача книги — вернуть в русскую литературу забытую страницу.

Исповедь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Ты помнишь высокое небо из звезд?

Ты помнишь, ты знаешь откуда, —

Ты помнишь, как мы прочитали средь звезд

Закон нашей встречи, как чудо?» (1908)

В середине марта 1909 года Волошин возвращается из Парижа и ненадолго останавливается в Петербурге по пути в Коктебель. Их встречи возобновляются.

Тогда же происходит вторая встреча Дмитриевой с Гумилевым. Начинается период их близких отношений. Дмитриева пишет в «Исповеди»: «Мы стали часто встречаться, все дни мы были вместе и друг для друга. Писали стихи, ездили на „Башню“ и возвращались на рассвете по просыпающемуся серо-розовому городу. Много раз просил меня Н. С. выйти за него замуж, никогда не соглашалась я на это; в это время я была невестой другого, была связана жалостью к большой, непонятной мне любви. В „будни своей жизни“ не хотела я вводить Н. С.».

Среди любовной лирики Гумилева того времени, обращенной к женскому анонимному адресату, есть два стихотворения, которые предположительно могли быть адресованы Дмитриевой [12] — «Поединок» и «Царица». Уже тогда Дмитриева была невестой Всеволода Николаевича Васильева; инженера-мелиоратора по профессии, человека, не связанного с творческой и духовной средой, которой жила поэтесса. Решение связать свою жизнь с В. Н. Васильевым приходит к Дмитриевой нелегко. Лишь позже, через годы замужества, она найдет в муже спутника в своих духовных исканиях.

Отношения с Гумилевым и Волошиным явились своего рода катализатором в профессиональном самоопределении Дмитриевой как поэтессы. Она предпринимает первые попытки печататься. В марте 1909 г. в журнале «Вестник теософии» выходит ее первая печатная работа под псевдонимом Е. Ли — перевод с испанского «Октавы Святой Тересы». Однако по ряду причин собственные стихи она в то время не печатала. Трудность состояла не только в том, что начинающему поэту всегда сложно завоевать свое место в литературном мире. Дело в том, что до 1909 года поэтам символистского направления было фактически негде публиковать свои произведения. В Петербурге не было тогда символистского литературного журнала, а московские журналы «Весы» и «Золотое руно» уже угасали. Гумилев, который был еще мало известен и находился почти в таком же положении начинающего поэта, как и Дмитриева, предпринимал попытки издания собственного журнала.

Наконец, в начале 1909 года Гумилев встречает художественного критика С. Маковского и находит в его лице активного помощника в деле организации нового символистского журнала. Маковский с помощью богатого мецената М. К. Ушкова создает литературно-художественный журнал «Аполлон». В редакцию «Аполлона» входят Н. Гумилев, И. Анненский, С. Ауслендер, М. Кузмин, А. Толстой, М. Волошин и В. Иванов [13] . Таким образом, с осени 1909 года поэты модернистского направления, и Дмитриева в их числе, получают новый форум для своих стихов.

Общая литературная атмосфера в это время была благоприятной для дебюта поэтессы, поскольку характеризовалась возрастающим интересом литературного мира к женскому творчеству как таковому. С начала 1900-х годов в русской литературе появляется огромное количество поэтесс. Помимо множества малоизвестных поэтесс, пишут стихи и начинают печататься такие признанные поэтические таланты как Изабелла Гриневская, Татьяна Щепкина-Куперник, Людмила Вилькина, Вера Фигнер, Глафира Галина, Елена Гуро, Аделаида Герцык, Любовь Столица, Мариэтта Шагинян, Мария Моравская, София Дубнова. В год дебюта Черубины И. Анненский в третьем номере журнала «Аполлон» поместил статью «О современном лиризме» — «Оне», один из первых в истории русской литературы обзоров, посвященных исключительно авторам-женщинам [14] . В этой статье Анненский приветствует появление новых поэтесс и размышляет о женской лирике как таковой. Размышляя о феномене Черубины, Ахматова вспоминает, что в эти годы в русской литературе остро ощущалась вакантность места «первой» поэтессы, которое вскоре на короткое время и заняла Черубина, чтобы потом уступить Ахматовой и Цветаевой.

Более того, литературному дебюту Дмитриевой в «Аполлоне» могли содействовать ее могущественные союзники, Гумилев и Волошин, которые имели большое влияние на редактора Маковского. Таким образом, к 1909 году, Дмитриева получила, наконец, возможность опубликовать свои стихи и обстоятельства благоприятствовали ей. Тем не менее, Волошин предлагает ей пойти на мистификацию редакции «Аполлона», которая при раскрытии могла разрушить репутацию начинающей поэтессы, и Дмитриева соглашается. Возникает вопрос: почему было принято такое решение?

Одна из причин создания мистификации могла быть связана со сложной «политической ситуацией» внутри редакции [15] . Еще в период создания «Аполлона» среди участников редакции наметились разногласия, которые позже привели к разделению на «Молодую редакцию» во главе с Гумилевым, будущих акмеистов, и группу Вячеслава Иванова, второго поколения символистов, к которой был близок Волошин. Каждая группировка преследовала собственные цели и боролась за то, чтобы привлечь на свою сторону Маковского, и «младшие» пересиливали. Волошин был с символистами, хотел укрепить их новым именем и ради этого он мог предложить мистификацию Дмитриевой.

Сам Волошин объясняет причины создания мистификации двадцать лет спустя в «Истории Черубины». Он ссылается на поверхностность художественного вкуса Маковского, который мог не понять поэтического дарования Дмитриевой и отвергнуть ее стихи: «Маковский, „Папа Мако“, как мы его называли, был чрезвычайно и аристократичен, и элегантен. Я помню, он советовался со мною: не вынести ли такого правила, чтоб сотрудники являлись в редакцию „Аполлона“ не иначе как в смокингах. В редакции, конечно, должны были быть дамы, и Папа Мако прочил балерин из петербургского кордебалета». По словам Волошина, «Лиля, скромная, неэлегантная и хромая удовлетворить его, конечно, не могла, и стихи ее были в редакции отвергнуты». Несмотря на это утверждение Волошина, неизвестно, приносила ли Дмитриева свои стихи в редакцию и вообще видел ли Маковский эти стихи или ее саму. Известно только, что Волошин переслал в редакцию выполненный Дмитриевой перевод из М. Барреса, который так и не был опубликован, а Гумилев предлагал лично передать ее оригинальные произведения.

Во всех отзывах об истории Черубины Волошин указывает, что главной причиной мистификации было отклонение редакцией стихов Дмитриевой. Это подтверждает и узнавшая о Черубине от Волошина М. Цветаева, которой такая мотивировка кажется более чем убедительной. Цветаева считала, что приземленный образ школьной учительницы повлиял не только на литературную репутацию поэтессы, но и на само ее творчество, что и заставило ее в конечном счете пойти на мистификацию как на уход от банальной обыденности в романтическую маску. Размышляя о феномене Черубины, Цветаева воспринимает конфликт между внутренним миром бедной «школьной учительницы» и возможностью свободного поэтического творчества как неразрешимо-трагический: «В этой молодой школьной девушке, которая хромала, жил нескромный, нешкольный, жестокий дар, который не только не хромал, а, как Пегас, земли не знал». При «некрасивости лица и жизни», по мысли Цветаевой, свободное самораскрытие души в творчестве невозможно; при этом некрасивость лица прямо ассоциируется со «Школьным комплексом». Чтобы ответить на вопрос, почему довод Волошина и его развитие у Цветаевой казались справедливыми современникам Черубины и так прочно вошли в легенды о Черубине, необходимо принять во внимание внелитературный контекст дебюта Дмитриевой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: