Михаил Яснов - Путешествие в чудетство

- Название:Путешествие в чудетство

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Союз писателей, Фонд «Дом детской книги»

- Год:2014

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-9905807-2-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Яснов - Путешествие в чудетство краткое содержание

«Однажды я услышал замечательный пример некоего детского речения. Ребёнка спросили:

— Для чего тебе две руки?

Взрослые, наверное, думали, что ребёнок ответит примерно так: чтобы что-нибудь построить из кубиков, слепить из пластилина, то есть сделать нечто познавательное, а то и необходимое для своего детского хозяйства. Но тот ответил:

— Одна рука нужна, чтобы держать маму, а другая — папу!..»

Путешествие в чудетство - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

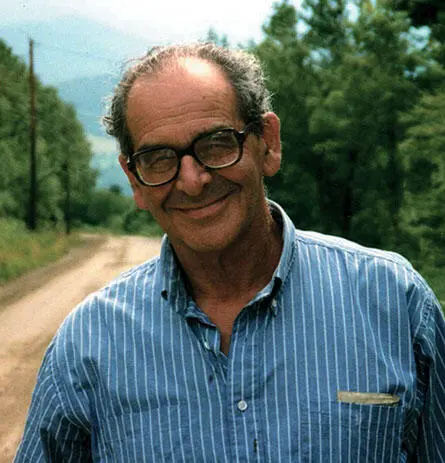

Ефим Григорьевич Эткинд (1918–1999) не писал стихов — он их изучал и пропагандировал. Его «Разговор о стихах» вышедший первым изданием в 1970 году в издательстве «Детская литература» определил филологические и литературные судьбы многих тогдашних подростков — в том числе тех, кто стал писать для детей.

На его собственную долю выпала завидная и вдохновенная судьба. Им восхищались — его талантами и умом, обаянием и мужественностью, и необыкновенной работоспособностью, которую он сохранил до последних дней. Сколько помню, ни одно из его многочисленных выступлений, будь то перед студенческой, научной или писательской аудиторией, не проходило без аншлага: люди шли «на Эткинда», одно имя которого с годами стало синонимом высоких человеческих чувств и качеств — благородства, честности и гражданской отваги.

Выдающийся историк литературы, стиховед, теоретик и практик художественного перевода, он снискал любовь и уважение во всём мире — об этом свидетельствует и огромная библиография его научных и литературных трудов, изданных на многих европейских языках, и многочисленные почётные звания, которых он был удостоен во многих странах; подготовленные им книги и работы продолжают выходить и после его кончины.

В 1908 году Максимилиан Волошин, рецензируя только что вышедшую книгу переводов Фёдора Сологуба из Верлена, вспомнил слова Теофиля Готье: «Всё умирает вместе с человеком, но больше всего умирает его голос… Ничто не может дать представления о нём тем, кто забыл его». Волошин опровергает Готье: есть область искусства, пишет он, которая сохраняет «наиболее интимные, наиболее драгоценные оттенки голосов тех людей, которых уже нет. Это ритмическая речь — стих» [54] Волошин М. Поль Верлэн. Стихи избранные и переведенные Ф. Сологубом // Волошин М. Лики творчества. Л., 1989. С. 438, 440.

.

Стихи были главным делом жизни Ефима Эткинда. Более полувека он изучал русские, французские, немецкие стихи (последние к тому же много и плодотворно переводил), исследовал их как текст поэзии и текст культуры, часто работая на узком пространстве между серьёзной наукой и популяризацией, где как раз и важны собственный голос, собственная интонация. Многочисленные ученики, друзья, последователи Эткинда вспоминают именно это — его неповторимый голос, его поразительное умение читать стихи и держать паузу.

В его жизни таких пауз не было. Даже на сломе судьбы, в 1974 году, когда пятидесятишестилетний профессор Герценовского института, в одночасье лишённый всех званий и степеней, был вынужден эмигрировать на Запад, последовавшая затем многолетняя разлука с родиной и родной культурой обернулась феноменальной по энергии и завоеваниям деятельностью — научной, организаторской, публицистической. Полтора десятилетия имя Эткинда было запрещено в Советском Союзе, книги его были изъяты из библиотек и по большей части уничтожены. Незадолго до внезапной кончины Е. Г. Эткинд обратился с открытым письмом к тем, кто был повинен в этом варварстве со справедливым требованием оплатить переиздание своих уничтоженных книг, многие из которых долгие годы были уникальными учебными пособиями для филологов — и остались таковыми по сей день.

Ответа, конечно, не последовало, но, к счастью, Ефим Григорьевич был заряжен великим оптимизмом, который позволял ему во все трудные времена находить собственные пути для творчества, адекватные высоким и благородным целям. Ибо основное, ради чего он жил, было здесь, на его родине: русская культура и круг друзей. Эти две страсти он пронёс через всю жизнь — и когда учился на романо-германском отделении Ленинградского университета, и когда ушёл добровольцем на войну, и когда «прорывался» сквозь советскую действительность 40-х — 60-х годов, и когда после фактической высылки оказался в Европе. Эткинду удалось построить свой, особый мост между европейской и русской культурами. Это не только научные статьи, книги, художественные переводы, выступления: Ефим Григорьевич умел сводить людей, воспитывать чувство необходимости друг в друге. Его имя стоит не только в почётном ряду тех, кого он переводил и чьё творчество исследовал, но и тех, кого он защищал и утверждал в нашей литературе.

Каждый любитель поэзии ставит перед собой в юности вопросы, на которые потом отвечает чуть ли не всю свою жизнь. Как я читаю? Лёгкая для меня это работа — или серьёзный труд? Я делаю это из любви или по необходимости? Всегда ли я до конца понимаю те строки, по которым порою так поспешно пробегают мои глаза?

Чтение стихов — особое искусство. В пушкинском Лицее специально учили стихосложению. Но многим из нас чрезвычайно важны уроки стихочтения.

«Читать и понимать поэзию было всегда нелегко, но в разные эпохи трудности разные. В прошлом столетии читатель непременно должен был знать и Библию, и греческую мифологию, и Гомера — иначе разве он понял бы что-нибудь в таких пушкинских стихах, как “Плещут волны Флегетона, своды Тартара дрожат, кони бледного Плутона из Аида бога мчат…”. Читатель современной поэзии без мифологии обойтись может, но он должен овладеть трудным языком поэтических ассоциаций, изощрённейшей системой метафорического мышления, понимать внутреннюю форму слова, перерастающего в пластический и музыкальный образ. Нередко читатель даже не сознаёт, сколько ему нужно преодолеть препятствий, чтобы получить от стихотворения истинную поэтическую радость» [55] Эткинд Е. Об искусстве быть читателем (Поэзия). Л., 1964. С. 50.

.

Так полвека назад закончил Ефим Эткинд свою книжку «Об искусстве быть читателем». Из этой небольшой брошюры выросли многие замечательные исследования автора, посвящённые русской и зарубежной поэзии, в том числе и «Разговор о стихах», ставший библиографической редкостью сразу же после выхода, — тем не менее, он оказался в центре внимания целого поколения, да и не одного. Прежде всего потому, что книга была рассчитана на молодых читателей в ту пору, когда поэзия играла огромную просветительскую роль и восполняла в тогдашней общественной жизни многие этические лакуны. Чтение и обдумывание — вот соблазнительная стихия любителя поэзии. Наедине с этой стихией нас и оставляет Е. Эткинд.

«Разговор о стихах» — это книга о любви. К слову, к стихам, к родной речи и к тем избранным поэтам, которые составили славу отечественной поэзии. Иногда это любовь подчёркнуто открытая, иногда — тайная: любовь, вскрывающая подтекст, на который особенно была богата русская поэзия советской эпохи. Читателю «Разговора о стихах» надо ясно представлять себе присутствие такого подтекста и в самой книге. В те годы, когда она писалась, её автор далеко не всё и не обо всём мог сказать в полный голос; он рассчитывал на то, что акцентирует внимание на главном — умении читать текст; он полагал, что читатель — его со-думник, со-печальник, со-страдатель — в дальнейшем сможет сам разобраться, самостоятельно проанализировать и понять всё, уже относящееся к подтексту.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: