Михаил Яснов - Путешествие в чудетство

- Название:Путешествие в чудетство

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Союз писателей, Фонд «Дом детской книги»

- Год:2014

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-9905807-2-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Яснов - Путешествие в чудетство краткое содержание

«Однажды я услышал замечательный пример некоего детского речения. Ребёнка спросили:

— Для чего тебе две руки?

Взрослые, наверное, думали, что ребёнок ответит примерно так: чтобы что-нибудь построить из кубиков, слепить из пластилина, то есть сделать нечто познавательное, а то и необходимое для своего детского хозяйства. Но тот ответил:

— Одна рука нужна, чтобы держать маму, а другая — папу!..»

Путешествие в чудетство - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В «Разговоре о стихах» много удивительных находок. Одна из них — понятие «лестницы»: лестница контекстов, лестница ритмов и т. д. Чтобы вооружиться «методом Эткинда», читатель может тоже составить подобие такой лестницы, расположив на ней работы самого Ефима Григорьевича, — скажем, о таком любимом его поэте, каким был Николай Заболоцкий. В «Разговоре о стихах» было положено начало этой темы; затем она была развита анализом стихотворения «Прощание с друзьями» (1973), а продолжено на Западе в ряде публикаций, прежде всего, таких фундаментальных, как «В поисках человека. Путь Николая Заболоцкого от неофутуризма к “поэзии души”» (1983) и «Заболоцкий и Хлебников» (1986).

В архиве Е. Г. Эткинда сохранилась не дошедшая при его жизни до печатного станка статья «Николай Заболоцкий в 1937 году: “Ночной сад”», завершающая восхождение по этой исследовательской лестнице и, одновременно, отсылающая к страницам о Заболоцком в «Разговоре о стихах». Прочитав эти страницы, мы убедимся, что автор последовательно и настойчиво говорит нам о трагическом в творчестве поэта («равномерно-торжественная скорбная интонация», «мир Заболоцкого — трагический», «сколько мучительного трагизма в начальных словах», и т. п.), однако всякий раз подоплека трагического раскрывается, в основном, на формальном уровне, будь то анализ ритма или метафорического строя стиха. В статье о «Ночном саде» исследуется то, что в своё время опубликовано быть не могло: трагизм Заболоцкого показан как реакция поэта на реалии тогдашней советской жизни.

Вспомним это стихотворение — в том виде, как оно было опубликовано в 1937 году:

О, сад ночной, таинственный орган,

Лес длинных труб, приют виолончелей!

О, сад ночной, печальный караван

Ночных дубов и неподвижных елей!

Он целый день метался и шумел.

Был битвой дуб, и тополь — потрясеньем.

Сто тысяч листьев, как сто тысяч тел,

Переплетались в воздухе осеннем.

Железный Август в длинных сапогах

Стоял вдали с большой тарелкой дичи.

И выстрелы гремели на лугах,

И в воздухе мелькали тельца птичьи.

И сад умолк, и месяц вышел вдруг.

Легли внизу десятки длинных теней,

И души лип вздымали кисти рук,

Все голосуя против преступлений.

О, сад ночной, о, бедный сад ночной,

О, существа заснувшие надолго!

О, ты, возникшая над самой головой

Туманных звёзд таинственная Волга!

«У Заболоцкого Сад, — пишет Е. Г. Эткинд, — жертва и свидетель человеческих злодеяний… Сад, средоточие музыки и жизни (строфа I) наблюдает за происходящим с мукой, с отчаяньем (II). Происходящее рассказано в строфе III — охота, во время которой гибнут живые существа. Ночью сад уже не просто наблюдает, а протестует — голосует “против преступлений”. Всмотримся внимательнее в центральную строфу: об охоте ли, только ли об охоте идёт речь?

“Железный Август” — ну, конечно, это об августе-месяце, когда разрешена охота. Однако… Однако Август — это ещё и император Рима, единодержавный и обожествляемый диктатор. Эпитет “железный” вызывает в нашей памяти сочетание “железный Феликс”, — так в партии официально именовали Дзержинского, создателя и председателя ЧК; однако “железный” синоним слова “стальной»”. “Железный Август” — Сталин; при таком понимании слова “Август” стихотворение читается по-другому, оно становится прозрачным, до конца понятным. Глубокий и отчётливый смысл приобретает строфа IV, где ночной сад, иначе говоря — вся природа, всё живое в мире выражает протест против сталинского террора:

И души лип вздымали кисти рук,

Все голосуя против преступлений.

Недаром именно эти строки Заболоцкому пришлось переделать для издания 1957 года, через 20 лет:

И толпы лип вздымали кисти рук,

Скрывая птиц под купами растений.

Лучше? Хуже? Не в этом дело, а в том, что строки, явно связанные с советской действительностью (липы голосуют против преступлений, поднимая кисти рук — как трудящиеся на всех профсоюзных или партийных собраниях!) уступили место строкам, стилистически нейтральным, — лишённым современных ассоциаций. Да и последние два стиха, свидетельствовавшие о том, что действие происходит в советской России (“…Волга”), уступили место строкам нейтральным, переносившим действие во Вселенную:

О, вспыхнувший над самой головой

Мгновенный пламень звёздного осколка!

Строка с Волгой была точнее и лучше; и не только потому, что рифма была богаче (“надолго — Волга”)… Строфа III, стоявшая в центре “Ночного сада”, не только нарисовала образ вождя “в длинных сапогах”, но и дала ужасающую метафорическую картину “тотального террора” 1937 года». Эти стихи, завершает Эткинд свой разбор, «представляют собой литературный подвиг Заболоцкого, поступок отчаянного храбреца».

Надеюсь, эта пространная цитата поможет читателю «Разговора о стихах» ощутить ту «исследовательскую перспективу», к которой взывает чуть ли не каждая страница книги. И оживить ту любовь к поэзии, которая и вырастает из внимательного, чуткого чтения. Этому хочется учиться: труду подробного чтения, в том числе (а для нас — прежде всего) — стихов для детей.

Стихи Заболоцкого оказались последними стихами, которые я услышал из уст Е. Г. Эткинда: так случилось, что последний вечер, проведённый вместе, мы читали именно Заболоцкого. Было это в самом конце сентября 1999 года. Потом мы расстались, Ефим Григорьевич улетел в Германию, а в ноябре его не стало. И теперь, перечитывая «Разговор о стихах», я всякий раз вспоминаю набережную в Ялте, папку с машинописью и слова, которые мне хочется передать «по кругу»: «Прочти и скажи, что думаешь».

Праздник чтения

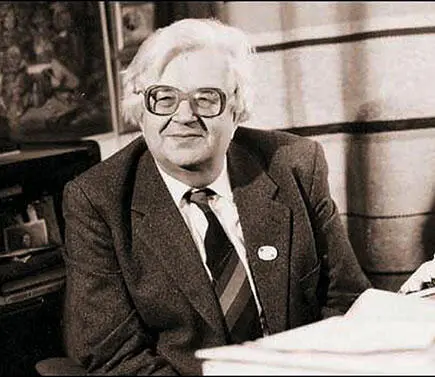

Валентин Берестов

Валентин Дмитриевич Берестов (1928–1998) — любимый поэт уже не одного поколения детей в нашей стране. А те взрослые, что полюбили его стихи в детстве или отрочестве, сохраняют эту любовь на всю жизнь. Надеюсь, что для всех нас, его сегодняшних читателей, каждое общение с его стихами, с его новыми книгами — настоящий праздник чтения. Валентин Берестов родился 1 апреля 1928 года в Калуге. Может быть, рождение в такой весёлый день определило его судьбу и его характер: несмотря на многие невзгоды и трудности, которые выпали на долю его поколения, он всю жизнь оставался человеком удивительно весёлым и не унывающим ни при каких обстоятельствах.

Я познакомился с ним в начале 70-х, когда стали публиковаться мои первые стихи для детей. И сразу же понял (просто кожей ощутил!), каким бесценным даром дружеского соучастия наделён Валентин Дмитриевич. Он поразительно легко снимал все возможные преграды, которые могли возникнуть при общении. Он блестяще слушал стихи и тактично и остроумно их критиковал, если они того заслуживали, тут же, по ходу дела, импровизируя и «вытягивая» не получившиеся строки. И как же он умел радоваться, если стихи ему нравились! Он начинал звонить в редакции и издательства, он писал рецензии, он брал вас в свою жизнь… Эти его качества особенно ярко сказывались, когда действительно нужна была его защита, — как, скажем, в истории с Олегом Григорьевым. Участие Берестова в судьбе Григорьева — одна из ярких и высоких страниц советского литературного быта нашего недавнего прошлого.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: