Ольга Матич - Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи

- Название:Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентНЛОf0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0461-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Матич - Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи краткое содержание

Ольга Матич (р. 1940) – русская американка из семьи старых эмигрантов. Ее двоюродный дед со стороны матери – политический деятель и писатель Василий Шульгин, двоюродная бабушка – художница Елена Киселева, любимица Репина. Родной дед Александр Билимович, один из первых русских экономистов, применявших математический метод, был членом «Особого совещания» у Деникина. Отец по «воле случая» в тринадцать лет попал в Белую армию и вместе с ней уехал за границу. «Семейные хроники», первая часть воспоминаний, охватывают историю семьи (и ей близких людей), начиная с прадедов. «Воля случая» является одним из лейтмотивов записок, поэтому вторая часть называется «Случайные встречи». Они в основном посвящены отношениям автора с русскими писателями – В. Аксеновым, Б. Ахмадулиной, С. Довлатовым, П. Короленко, Э. Лимоновым, Б. Окуджавой, Д. Приговым, А. Синявским, С. Соколовым и Т. Толстой… О. Матич – специалист по русской литературе и культуре, профессор Калифорнийского университета в Беркли.

Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

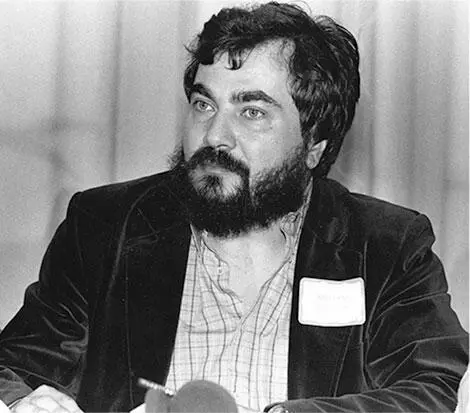

Алексей Цветков (1981)

Бедному Коржавину, оказавшемуся своего рода козлом отпущения для молодых, досталось и от Лимонова, выступавшего сразу после него. (Коржавин ругал коллег и сильно нарушил регламент, так что его пришлось остановить.) Лимонов сказал: «В отличие от предыдущего оратора я не могу кончить в любой момент [513]. ‹…› Я вообще собирался говорить по-английски, но мой сосед Алеша Цветков сказал мне: „Не выпендривайся, будь как все“». Перейдя к общему обсуждению, он заявил, что вопрос «две литературы или одна?» его не интересует; ему «даже не нравится название конференции – „Литература третьей волны“. Third wave звучит вроде „third rate“, что-то третье, третье – это уже плохо, мне хочется быть первым… Мне вообще кажется, что я не русский писатель» [514]. Он пожалел, что принадлежит к русской литературе, которую «норовят использовать все, кому не лень. Используют ее здесь на Западе, используют ее в России. Быть русским писателем – значит оказаться между двух гигантских жерновов – России и Запада». Лимонов назвал Соколова, Цветкова, Юрия Милославского и себя представителями «русской литературы вне политики (курсив Лимонова. – О. М.). Нас трудно использовать и с той, и с другой стороны. Ну как, скажите мне, использовать прозу Соколова в интересах геополитической борьбы двух великих держав?» [515]Знал бы он, что через пятнадцать лет начнет выступать именно с этих политических позиций! На последнем круглом столе (посвященном будущему эмигрантской литературы) Лимонов проиллюстрировал свою позицию анекдотом: «Мне рассказали такую историю, для меня очень любопытную. Это мое будущее или настоящее. Мне рассказали о детях Солженицына, которые в туалете, скрываясь от отца, читали мою книгу. Таким образом, я считаю, что мое будущее уже пришло» [516]. (Алешковский вставил: «…и после прочтения пользуются ею по назначению», но из текста для сборника эту реплику попросил убрать.)

Своими выступлениями Лимонов, конечно, эпатировал и писателей, и слушателей [517]. Когда слависты обсуждали общие проблемы литературы в эмиграции, имя Лимонова звучало не реже, а чаще, чем имена прочих присутствовавших. Эдвард Браун, известный американский специалист по советской литературе, взял двойную экспозицию из замечательного стихотворения Ходасевича «Соррентинские фотографии», в которых российские образы проецируются на Южную Италию как метафору эмигрантского существования. Он назвал «Эдичку» «ярким остранением не столько русской жизни, „метропольной“ и эмигрантской, сколько американской, достигаемым поразительно разнообразными и откровенными „кадрами“… в этой книге, поражающей своим диапазоном, вы слышите подлинный голос негодующего человека, оказавшегося на дне американского общества» [518]. Немало внимания уделила Лимонову и пресса, отозвавшаяся на конференцию: в газетах Los Angeles Times и Washington Post.

Несмотря на похвалы Набокова, Соколову было уделено значительно меньше внимания – скорее всего, потому что его проза действительно вне политики. Он был молчалив и в спорах не участвовал (так, на одном из круглых столов тоже предложил уступить свои пять минут Науму Коржавину). Рассказывая о себе, Соколов говорил, что его больше всего волнуют литературное слово и вопросы повествования, которое у него действительно сконструировано изысканно и сложно, особенно в романе «Между собакой и волком». Делавший доклад о Соколове Дон Джонсон заключил: «Художественность у него замкнута на себе самой, очищена, а затем очищена еще раз – до еще большей чистоты» [519]. Тем не менее Соколов в своем витиевато-ироническом стиле внес в рассказ политическую ноту, описав, как его регулярно останавливают на канадо-американской границе: «У нас заходит душещемительная беседа на предмет сердечной привязанности. В Канаде, говоришь, родился? А пишешь, говоришь, по-русски? А сердце, говоришь, – где? Мое сердце – летучая мышь, днем висящая над пучиной кишечной полости, а ночью вылетающая сосать удалую кровь допризывников с целью ослабления ваших вооруженных сил, сэр» [520].

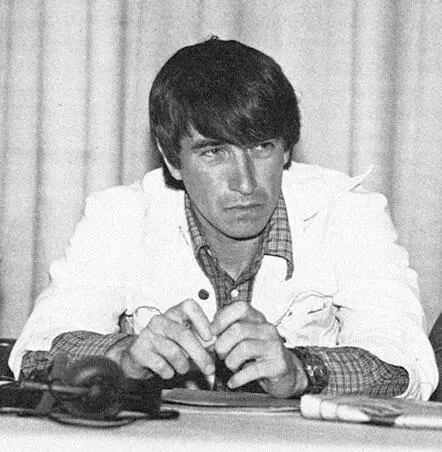

Саша Соколов (1981)

Предоставление (по конкурсу) стипендий для посещения конференции пяти молодым славистам, занимавшимся современной русской литературой, можно считать своего рода параллелью к участию в ней молодых писателей. Среди этих славистов были Катерина Кларк, в том же году опубликовавшая книгу «The Soviet Novel: History as Ritual», изменившую самые основы нашего представления о советской литературе и социалистическом реализме, и Кэтрин Таймер-Непомнящая, писавшая диссертацию об Абраме Терце [521].

Конференция была задумана как двуязычная: не владевшим одним из рабочих языков синхронно переводили две переводчицы, из ООН и Госдепартамента. Предлагались наушники и слушателям. В первый день их было 400 с лишним человек; Анатолию Гладилину казалось, что «чем дальше, тем больше в зале народу».

Из смешного: практически все русские участники курили на сцене или в зале, нарушая закон, согласно которому курение в большой аудитории Анненбергской школы средств связи и журналистики, где мы заседали, воспрещалось – притом что времена безжалостной борьбы с курением тогда еще не настали. Кто-то из «дисциплинарного» персонала регулярно подходил к курящим и просил их затушить сигарету. Суровые меры принимала и я, следя за соблюдением регламента. Козлом отпущения снова стал словообильный Коржавин; обидевшись на то, что его речи прерывают, он сообщил мне, что не для того приехал в Лос-Анджелес, чтобы вернуться в сталинскую эпоху [522]. Я потом объяснила ему, что если за регламентом не следить, то нарушения накапливаются и за них приходится расплачиваться под конец дня.

Ведь мы, американцы, не готовы сидеть на заседаниях допоздна: вечером хочется отдохнуть, развлечься, потусоваться – правда, в меру, чтобы выспаться и с утра вернуться к конференционным бдениям. Российскому интеллигенту эта размеренность может показаться мещанской, но таковы уж культурные различия. То же с алкоголем, которым некоторые злоупотребляли. Так, в один из вечеров милейший Виктор Платонович Некрасов порядочно выпил; когда он вернулся в университетскую гостиницу «Хилтон», я попыталась сделать так, чтобы он пошел не в бар, а в свой номер; он возмутился и даже толкнул меня; вмешались друзья; в результате он выбежал из отеля в темную ночь. Университет Южной Калифорнии находился не в самом спокойном районе, так что я попросила кого-то догнать его и вернуть. Как американка русского роазлива, любящая посиделки, но на конференции вынужденная следить за порядком, я металась между своими идентичностями.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: