Ольга Матич - Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи

- Название:Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентНЛОf0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0461-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Матич - Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи краткое содержание

Ольга Матич (р. 1940) – русская американка из семьи старых эмигрантов. Ее двоюродный дед со стороны матери – политический деятель и писатель Василий Шульгин, двоюродная бабушка – художница Елена Киселева, любимица Репина. Родной дед Александр Билимович, один из первых русских экономистов, применявших математический метод, был членом «Особого совещания» у Деникина. Отец по «воле случая» в тринадцать лет попал в Белую армию и вместе с ней уехал за границу. «Семейные хроники», первая часть воспоминаний, охватывают историю семьи (и ей близких людей), начиная с прадедов. «Воля случая» является одним из лейтмотивов записок, поэтому вторая часть называется «Случайные встречи». Они в основном посвящены отношениям автора с русскими писателями – В. Аксеновым, Б. Ахмадулиной, С. Довлатовым, П. Короленко, Э. Лимоновым, Б. Окуджавой, Д. Приговым, А. Синявским, С. Соколовым и Т. Толстой… О. Матич – специалист по русской литературе и культуре, профессор Калифорнийского университета в Беркли.

Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Еще Слезкины организовывали совместные поездки на Стинсон-Бич, где мы днем ходили в горы, а вечером весело проводили время вокруг костра на пляже. Я возила Живовых по другим калифорнийским местам, в основном в мой любимый Монтерей, где они наслаждались океаном и бурунами, окутывавшими скалистую отмель. Последняя поездка Вити – вместе с Машей, их дочкой Линой и чудесным внуком Марком – была именно в Монтерей; оттуда мы отправились в Биг-Сур по самому красивому участку калифорнийской Первой дороги вдоль океана. В Биг-Суре мы остановились в знаменитом ресторане «Непентэ» (так древние греки называли напиток, приносящий забвение) – оттуда следующая фотография. Витя еще не знал, что у него неизлечимый рак легких, но уже страдал от сильных болей.

Мы танцуем (2012). Фото Г. Фрейдина

В Беркли Живовы дружили и с другими славистами, в особенности с бывшими профессорами нашей кафедры, Робертом Хьюзом и Ольгой Раевской-Хьюз, которые каждый год праздновали Масленицу, а ко мне приходили на пасхальные розговни после заутрени; Маша помогала мне делать сырную пасху, а Оля приносила кулич. Живовы были в близких отношениях с лингвистом Аланом Тимберлейком и его женой, литературоведом Лайзой Кнапп. Живов с Тимберлейком планировали совместные публикации, но успели написать лишь одну статью – «Расставаясь с структурализмом» («Вопросы языкознания»). Витя иногда говорил мне, что Алан лучший лингвист в русистике, и очень сожалел, когда они с Лайзой перешли в Колумбийский университет, хотя Тимберлейк и приезжал к ним в Беркли. Алан навещал Витю в больнице за несколько дней до его смерти в апреле 2013 года.

Через год мы с ним, Юрой и Викторией Фреде (тоже историком) выступали на конференции в память Виктора Марковича в Институте русского языка, заместителем директора которого тот многие годы являлся. Приехал из Гарварда и Майкл Флайер, который первым пригласил Витю преподавать в Америке.

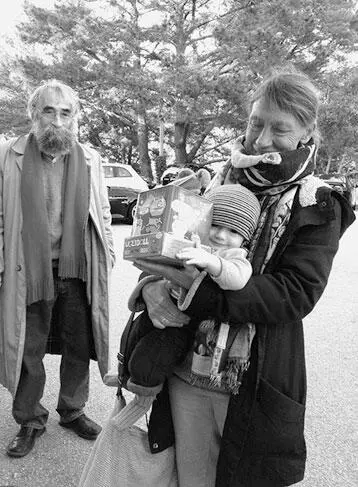

Последняя фотография Виктора Марковича Живова (с Машей и внуком, 2013)

Свою последнюю лекцию (о Петровской реформе православной церкви со всеми сопровождавшими ее всешутейшими действами) Витя прочитал за неделю до смерти на одной силе воли. Прощаясь с семьей, он говорил об ответственности и радости в жизни, об их соотношении. С ним приезжали прощаться друзья, коллеги и бывшие аспиранты Полина Барскова и Борис Маслов, прилетевший из Парижа. Миша Куничика, Боря Вольфсон и Костя Ключкин были на похоронах. Старшая дочь Маргарита прилетела из Италии и застала отца в живых, но сын Степа, прилетевший из Москвы, успел только на похороны. После смерти Вити мы с ним сблизились.

Наши берклийские кафедра и «задруга» осиротели.

Ирина Прохорова, или Поразительная современная женщина

Мы с Ириной Прохоровой познакомились и, можно сказать, подружились, когда я была на стажировке в Москве, вскоре после распада Советского Союза и прихода к власти Ельцина осенью 1991 года – в самое счастливое время в ее жизни. Так она говорила тогда, так говорит и сейчас. Ирина работала редактором в журнале «Литературное обозрение»; она готовила номер, посвященный эротической традиции в русской литературе. Этот номер стал своего рода сенсацией, среди прочего потому, что в нем впервые появилась обсценная лексика вместо пропусков-точек. На тему точек в этом номере была напечатана небольшая статья моего учителя Владимира Федоровича Маркова. В нем появились статьи Андрея Зорина (с которым меня познакомила Прохорова той же осенью) «Барков и барковиана» и «Ода Приапу», а также Кирилла Федоровича Тарановского (у которого я тоже одно время училась) о скандально известной поэме «Лука Мудищев» и сама поэма. Маргарита Павлова из Пушкинского Дома (мы познакомились тогда же) напечатала «распоясанные» письма Розанова. Более современному материалу, неприличным рисункам Эйзенштейна, были посвящены заметки Марка Кушнировича, опекавшего В. В. Шульгина [602]. Была статья Семена Карлинского о гомосексуализме в русской культуре; он много лет поощрял меня в моих занятиях, в особенности Зинаидой Гиппиус, а когда я перешла в Беркли, мы с Семеном Аркадьевичем стали коллегами и друзьями. Были в этом номере статьи Александра Жолковского и моя – «Суета вокруг кровати: утопическая организация быта и русский авангард», которую Прохорова перевела с английского. Это была моя первая статья, напечатанная в России.

Осенью 1991 года Ирина Прохорова приходила ко мне в гостиницу «Академическая» на Октябрьской площади. Мне было интересно поближе познакомиться с молодой русской женщиной, красивой, умной, импонировавшей мне своей созидательной энергией, а ей, как мне казалось, – с американкой из старой эмиграции. Тогда, да и потом, я не знала в России людей, подобных Ирине Прохоровой. Теперь мне кажется, что она – самая талантливая и успешная женщина, которую я когда-либо знала, и не только в России [603].

Мы обсуждали задуманный ею журнал. Я рассказывала об американской академической жизни и о старой эмиграции, даже давала какие-то советы по поводу журнала – читателю уже известно, что у меня есть предпринимательская жилка. По замыслу Ирины в ее журнале должны были печататься литературоведы, работающие в России и за ее пределами. Как мы знаем, первый номер «Нового литературного обозрения» под редакцией Прохоровой, с интернациональной редколлегией и статьями, написанными по обе стороны российских границ, вышел в 1992 году. «НЛО» быстро завоевало звание лучшего филологического, а затем и культурологического журнала в России, и добилась этого, конечно, Ирина Дмитриевна, очаровательная железная женщина-workaholic. (Уже много лет спустя Ирина говорила мне, что она и ее брат Михаил – трудоголики.)

В начале 1990-х Прохорова жила еще вполне скромно, так что в 1991 году я дарила ей какие-то западные вещички, купленные в «Березке», а когда я разболелась гриппом, она принесла мне варенье, сделанное ее тетей, которая жила с ней и братом Михаилом после смерти их родителей и вела хозяйство. Получив контрамарки на спектакль в Театре имени Вахтангова от игравшей в нем актрисы, я пригласила Иру; кажется, нам не очень понравилось, но, к своему стыду, я не помню ни имени актрисы, ни названия пьесы. Я тогда работала в архивах Ленинской библиотеки и ЦГАЛИ и рассказывала Ирине о своих разысканиях, связанных, в частности, с той же Гиппиус, и о замечательном Александре (Саше) Соболеве, «архивном юноше», как я его прозвала.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: