Ольга Матич - Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи

- Название:Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентНЛОf0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0461-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Матич - Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи краткое содержание

Ольга Матич (р. 1940) – русская американка из семьи старых эмигрантов. Ее двоюродный дед со стороны матери – политический деятель и писатель Василий Шульгин, двоюродная бабушка – художница Елена Киселева, любимица Репина. Родной дед Александр Билимович, один из первых русских экономистов, применявших математический метод, был членом «Особого совещания» у Деникина. Отец по «воле случая» в тринадцать лет попал в Белую армию и вместе с ней уехал за границу. «Семейные хроники», первая часть воспоминаний, охватывают историю семьи (и ей близких людей), начиная с прадедов. «Воля случая» является одним из лейтмотивов записок, поэтому вторая часть называется «Случайные встречи». Они в основном посвящены отношениям автора с русскими писателями – В. Аксеновым, Б. Ахмадулиной, С. Довлатовым, П. Короленко, Э. Лимоновым, Б. Окуджавой, Д. Приговым, А. Синявским, С. Соколовым и Т. Толстой… О. Матич – специалист по русской литературе и культуре, профессор Калифорнийского университета в Беркли.

Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Лиля, дочь Ф. В. Вербицкого, профессора медицины Киевского, а затем Белградского университета, тоже принадлежала к маминому кругу. Мать Лили была дочерью известного гинеколога и почетного лейб-хирурга академика Г. Е. Рейна, который был в хороших отношениях с Пихно. Среди прочего их связывали воспоминания об убийстве Столыпина в киевской опере в 1911 году: дед Лили оказывал Столыпину первую помощь.

Моя мать. Мариинский Донской институт (1924)

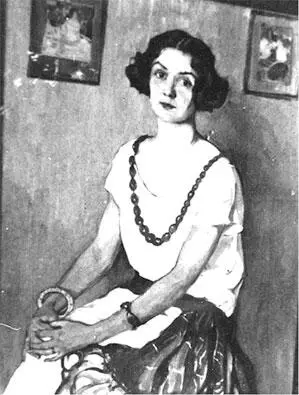

Е. А. Киселева. Татьяна Билимович (конец 1920-х)

К недовольству родителей, Лиля вышла замуж за серба, но вскоре с ним развелась и вышла за Николая Краснова, родственника знаменитого атамана Войска Донского генерала П. Н. Краснова, которого вместе с ее мужем англичане выдали советским властям за сотрудничество с нацистской Германией. Генерал Краснов был повешен в 1947 году. Николай Краснов отделался лагерным сроком, был освобожден в 1955 году, поселился с женой в Буэнос-Айресе и вскоре умер. После его смерти Лиля приехала к маме, и я возила гостью гулять по монтерейскому побережью. В одном особенно красивом месте она рассказала мне о своем недавно умершем муже – ему было всего сорок лет, – о его тяжелом концлагерном опыте, сломавшем его психику и здоровье. Его единственной отдушиной стал любительский театр. Он умер на сцене во время спектакля. Думаю, что эта история была моим первым личным впечатлением о ГУЛАГе.

Мое тогдашнее отношение к генералам Власову и Краснову было сформировано эмигрантской средой, в которой я выросла. В ней их сотрудничество с немцами воспринималось как способ борьбы со сталинским режимом: хоть с дьяволом, но против большевиков! В русских скаутских лагерях, куда подростком я ездила каждое лето, часто пелся гимн РОА («Мы идем широкими полями / На восходе утренних лучей. / Мы идем на бой с большевиками / За свободу Родины своей…» [191]). Собственно говоря, назывались мы не скаутами, а разведчиками, и состояли в Организации Российских юных разведчиков. В 1950-е годы в Сан-Франциско разведчики выступали с постановкой «Трагедия России», заканчивавшейся выдачей Власова. Я тогда была русской патриоткой, хотя в скаутских лагерях мне иногда и приписывали просоветские взгляды, потому что я защищала НТС, к которому принадлежали родители и который не был монархической организацией. Это только один пример консервативных установок русских детей, отражавших политическую настроенность их родителей.

В университете мои политические воззрения изменились. Случившееся под влиянием новых знакомых «полевение» привело в том числе к пересмотру оценки личности Власова. Правда, мое отношение к нему остается неоднозначным, каким, на мой взгляд, оно и должно быть. С одной стороны, генерал Власов, попавший в плен и ставший сотрудником немцев, конечно, являлся изменником родины, но с другой – оставался патриотом в том смысле, что боролся за свержение советской власти.

В 1925 году мама окончила Донской институт с золотой медалью и поступила в университет на медицинский факультет, который не закончила – решив стать портнихой, она уехала в Париж на швейные курсы. Там в 1920-е годы открылось множество русских швейных мастерских и ателье, многие из которых содержали аристократки, например княгиня Ирина Юсупова, племянница Николая II по материнской линии. В Монтерее жил ее брат, в те годы вместе с женой работавший в ателье сестры.

Мать была мятущейся натурой с очень живым характером, который в молодости проявлялся в различных поисках себя. Как она потом говорила, для нее осталось загадкой, почему отец, профессор университета, не стал отговаривать ее от такого неожиданного выбора работы – ведь, в отличие от многих эмигрантов, они не бедствовали.

Ее решение уехать в Париж можно трактовать и как попытку выйти из замкнутого эмигрантского круга Любляны, попытку ассимиляции, которая, однако, не удалась. Она не только посещала курсы «couture» и брала уроки французского, но и работала – сначала в швейной мастерской Шатовой, затем в ателье Бобринской: у русских, а не у французов. Вне работы она тоже общалась в основном с русскими семьями, знакомыми ей еще по России, в частности со Струве, у которых некоторое время жила. Русские в Париже не только не вошли во французское общество, но и такие видные специалисты, как П. Б. Струве, не смогли толком устроиться во французских университетах. В одном из писем бабушка напоминает маме поздравить Нину Александровну Струве с именинами, добавляя: «Им теперь тяжело живется, так что следует быть к ним особенно внимательной».

Несмотря на то что многие представители старой эмиграции не имели трудностей с трудоустройством и языком (особенно в Югославии), они жили обособленно от местного общества. Помимо прочего, сказывался принцип «сидения на чемоданах» в ожидании политического переворота на родине: «Мы не в изгнании, а в послании», – писала в 1927 году Нина Берберова [192](эта фраза часто приписывается Зинаиде Гиппиус). Но как объяснить то обстоятельство, что даже хорошо владевшие языком эмигранты десятилетиями не входили в новый мир? На это есть стандартный и притом вполне правдивый ответ: утратив свой первоначальный смысл, идея возвращения оставалась для них символически значимой. Ведь эмигрант покидает свою страну по политическим причинам, чем и отличается от иммигранта, уезжающего в поисках лучшей жизни.

У меня осталась целая коробка сохраненных мамой бабушкиных писем в Париж. На коробке написано: «Драгоценное. Первое, что спасать. Мама. Письма Тане от бабушки Аллы, дедушки и других». Самым ценным для мамы была семейная память, которую она хотела передать детям. Адресатом надписи опять же была я – брат семейной памятью мало интересовался. Эти письма проделали долгий путь: из Любляны в Париж, оттуда обратно в Любляну, оттуда – в Австрию и Германию, а затем в Калифорнию. В них есть описания повседневной жизни русской Любляны второй половины 1920-х годов; я их впервые прочла перед тем, как начать писать о матери.

Они во многом объяснили мне бесконечное волнение мамы за меня с братом. В каждом письме бабушка напоминает ей о ее слабом здоровье – напомню, что мама дожила до восьмидесяти девяти лет, – и умоляет ее не перетруждать себя работой, ни в коем случае не жалеть денег на еду и отопление комнаты. В дедушкиных письмах все это повторяется. Если мама подолгу не отвечала, ей отправлялись телеграммы; некоторые из них тоже сохранились.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: