Василий Песков - Полное собрание сочинений. Том 1. В соболином краю

- Название:Полное собрание сочинений. Том 1. В соболином краю

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентКомсомольская правда81308430-c56d-11e3-bab0-0025905a069a

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-87107-850-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Песков - Полное собрание сочинений. Том 1. В соболином краю краткое содержание

В первый том собрания сочинений старейшего журналиста «Комсомольской правды» Василия Михайловича Пескова, автора легендарной рубрики «Окно в природу», вошли его первые статьи, очерки и репортажи, опубликованные в «Комсомолке» в конце пятидесятых годов. Он писал об основных стройках страны, о рабочих людях, встретившихся ему в командировках. Уже тогда Василий Песков был прекрасным репортером и фотографом и нашел свой особенный стиль: не просто рассказ о людях и природе, но и обязательно – фоторассказ. Том включает в себя статьи за 1956–1959 годы.

Полное собрание сочинений. Том 1. В соболином краю - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На песчаной отмели следы верблюдов и тонкая чеканка джейраньих копыт. Чайки пытаются поймать что-то у самого берега… Все живое тянется к воде, и всем вода дарит жизнь.

У подножия одного из барханов палатка… Рыбаки. Осторожно подруливаем. «Клюет?» – «Да вот поймали малость». «Малостью» оказались тринадцать здоровенных сазанов, пять почти метровых сомят, толстые усачи. И это все за одну «зорю». Позже мы видели: на земснаряде ловят, прямо не вылезая из каюты. Леска – бечевка, грузило – гайка, удилище – палец. Бросают снасть в иллюминатор… Шум машины, ветер – все равно клюет. Клюет на хлеб, на маленького сазанчика клюет большой, на что угодно клюет. Много рыбы. Видно, по душе пришлась ей светлая вода.

Такое же буйство жизни на берегу: в огородах и вдоль арыков. В поселке Карамет-Нияз молодые тополя вымахали уже выше домов. Рядом с поселком – подсобное хозяйство. Арбузы, дыни, кукуруза, клевер, подсолнухи… все растет в краю солнца и плодородной земли. Дайте только воду. Видимо, чтобы удивить гостей, огородник-туркмен добыл где-то пружинные весы. «Взгляните-ка!». И правда, было чему дивиться. Арбуз весил двадцать восемь килограммов.

Воду вдоль канала расходуют пока экономно – тысячу гектаров отвели под бахчи и травы. Главное, скорее довести воду в Мары, напоить тучные земли Мургаба. Сто тысяч гектаров оросит амударьинская вода. Это миллион центнеров хлопка в год, новые огороды, сады, виноградники…

Обжитой, уютной выглядит «мокрая» часть канала. В полдень по обоим берегам темнеют отары овец. Пастухи с удивлением глядят, как ребята прямо с палубы землесоса бултыхаются в воду – необычное зрелище для Кара-Кумов. И слово «купаются» тут звучит очень странно. Впрочем, много новых слов приходится сейчас усваивать пастухам: пристань, мост, переправа, катер…

И у пастухов перемены. Вот сидят они на берегу. Спокойно ожидают, когда напьется отара. Представьте теперь эту тысячу овец у пустынного колодца. Целую ночь доставал бы пастух воду с тридцатиметровой глубины…

Поздним вечером наш катер садится на мель. Это уже край воды. Дальше начинается «сухой канал» – царство скреперов, бульдозеров…

Возвращаемся мимо плавучих машин, одевшихся в вечерние огни. А вот большое двухпалубное общежитие. По-морскому его тут зовут «брандвахта». В воде отражаются длинные ряды освещенных окон. На верхней палубе вздыхает песня, с нижнего мостика кто-то полощет белье. «Откуда это котенка приволокли?» – слышится удивленный голос, видно, комендантши. Обживается пустыня…

Без звука течет вода… И не поймешь, чего в ней больше, звезд или огней, зажженных людьми.

Фото автора. Кара-Кумы. 4–7 сентября 1958 г.Про Юрку, Юркиного отца и маленького архаренка

Очень богатый человек Юрка Тишкин. Это у него есть большой козлиный рог. Хороший рог! Три стеклянных банки песку всыпать можно. А если дунуть, из рога будто кто живой отзывается. Да что рог, шляпа какая у Юрки! Не панамка, а настоящая войлочная, рыжая от солнца. Тоже подарок отца, на охоту он в ней ходил.

Отца Юркина дядей Борей зовут, он подолгу не бывает дома. Зато вернется – то ежика принесет, то маленькую лисичку, сову…Целый день не уходил бы с Юркина двора.

А это уже совсем диковинный был подарок. Пришел дядя Боря усталый. Снял патронташ, ружье, попросил Юрку полить ему воды на руки. Потом сел на лавку.

– Ну, мелкота, айда ко мне. Что в этой корзинке?

– Наверное, опять дикобраз? – сказал сообразительный Мишка Антипов, тот самый, что целую минуту на голове стоять может.

– Нет, – сказал дядя Боря, – не дикобраз.

– А может, большая ящерица, как в прошлом году? – робко дотронулась до корзины Аннушка Речкина.

– Нет, Аннушка, и не ящерица.

Дядя Боря открыл корзинку. На дне, вытаращив темные глаза, калачиком лежал…

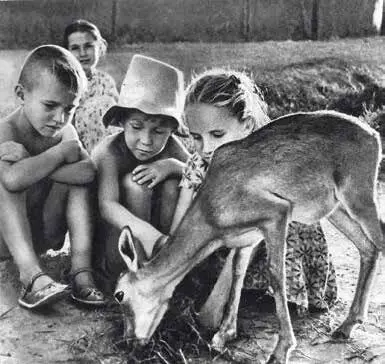

– Олененок! Олененок! – закричали ребятишки.

– Не олененок, – догадался. Юрка. – Это горная коза, а олени у нас не водятся.

Отец потрепал Юрку по голове:

– Это, ребятки, горный баран, архар. Только он маленький, зовите его архаренком, а имя можете придумать, какое захотите.

Назвали архаренка Петькой. Он жадно тянул молоко из бутылки, потом задремал на солнышке. Дядя Боря достал из мешка пятнистую шкуру большого зверя. И тут ребята узнали короткую Петькину судьбу.

Родился он недавно в долине горной речки. Мать кормила его молоком и учила бегать по скалам. Прыгнет с маленького обрыва, остановится и зовет сына. Архаренок дрожал от страха, но прыгал, и мать хвалила его, облизывая шершавым языком шерстку…

Однажды утром нагрянула беда. Прокрался в долину пятнистый барс.

Быстрые ноги у матери. Рванулась она бежать, да тут же остановилась. Разве оставит мать сына! «Беги, малыш, беги, как можешь, а я уж потом…» Желтой молнией метнулся барс. И не стало у архаренка матери…Через минуту прогремел дяди Борин выстрел.

Еще больше затрясся архаренок, увидев человека. Но человек оказался совсем нестрашным. Он погладил испуганного малыша и сказал: «Пропадет без матери, придется взять на воспитание». Так вот и появился у Юрки еще один отцовский подарок.

Теперь уже большим стал архаренок. Ест траву, морковку, хлеб есть. Бегает так, что не угонишься.

В углу двора ребятишки сделали ему постель. Натаскали сена и покрыли шкурой. Шкура вся словно в солнечных зайчиках, когда-то ее носил барс. Набегавшись, архаренок засыпает на мягкой постели.

Фото автора. Ашхабад. 10 сентября 1958 г.

Фото автора. Ашхабад. 10 сентября 1958 г.

Охотники за змеиным ядом

Мы едем на охоту. Сначала на машине, потом, когда надо свернуть в пустынные пески, переваливаем поклажу на верблюда. Ружей с нами нет, нет и сетей, капканов, и петель тоже нет. Все оружие – две суковатые палки. Между тем предстоящая охота совсем не безопасна – едем ловить змей.

Мои спутники единодушно сомневаются в успехе: «Не то время. Вот весной, тогда да. А теперь разве что у старого городища, в щелях…» Охотники правы. Не то время. Весной, когда оттаивает земля, змеи на солнце «танцуют» брачные танцы. Весной их ловят десятками. А теперь разве выманишь кобру на раскаленный песок.

Впрочем, чем жарче климат, тем больше змей. Больше двадцати видов живет в Туркмении. Четыре из них очень ядовиты: кобра, эфа, гюрза, щитомордник… Укус – смерть. Именно эти змеи нас интересуют.

Вот, наконец, и «змеиное место». Заросший камышом ручей, развалины очень древних глиняных построек.

Один из охотников выразительно поднимает палец: «Есть!». У норы – вмятины змеиного следа. «Тощая ползла, – определяет Борис, – значит, вечером выйдет на охоту».

Отмечаем нору веточкой с клочком газеты и разбиваем палатку. Скорее, скорее под спасительный брезент. Кажется, еще немного – и мы свалимся от солнечного удара.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: