Дмитрий Лисейцев - Царь Иван IV Грозный

- Название:Царь Иван IV Грозный

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентКомсомольская правда81308430-c56d-11e3-bab0-0025905a069a

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-87107-915-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Лисейцев - Царь Иван IV Грозный краткое содержание

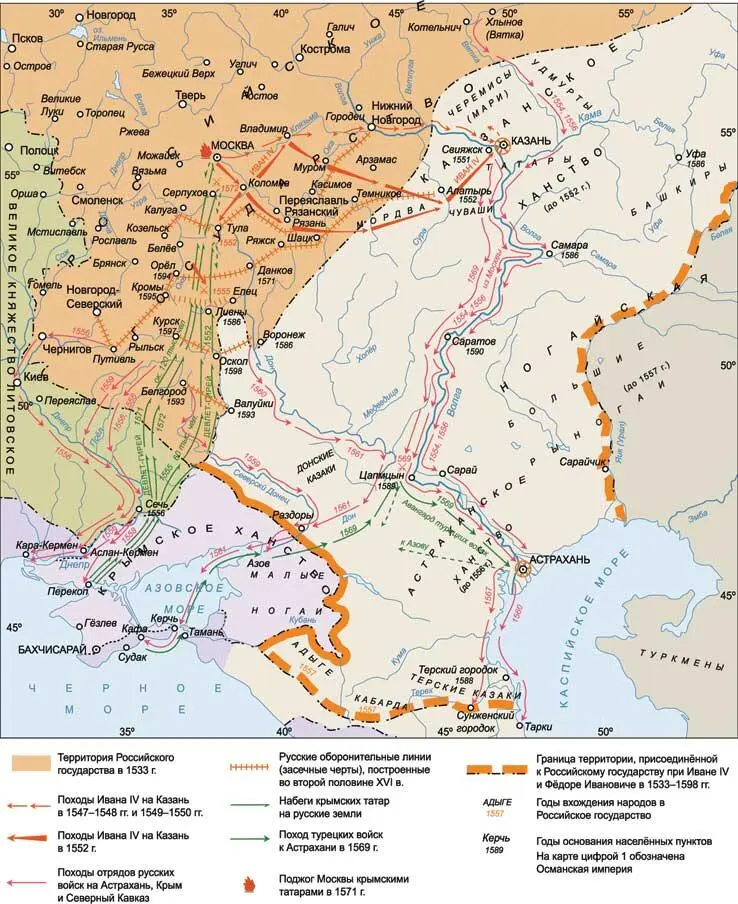

Об Иване IV Васильевиче, получившем прозвище Грозный, спорят до сих пор: чего больше он принес Руси – силы или разорения? На весах – усиление центральной власти, укрепление армии, поверженные осколки Золотой Орды – Казанского и Астраханского царств. И проигранная Ливонская война за выход к Балтике, ослабившая государство, опричные казни…

Но однозначно одно: он был великим царем, заложившим на Руси основу жесткой вертикали власти, просуществовавшей многие века.

Царь Иван IV Грозный - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Брак Ивана Грозного с Анастасией Романовной оказался самым продолжительным в жизни царя (ходившего под венец после смерти первой супруги еще пять раз). За 13 лет царица Анастасия родила мужу шестерых детей, из которых выжили, правда, лишь два царевича. Старший из них, Иван, пал жертвой вспышки отцовского гнева в 1581 г., 27 лет от роду. Младший, царевич Федор, пережил своего отца и в возрасте 27 лет унаследовал трон, став последним представителем московской ветви Рюриковичей на российском престоле. Остальным детям Ивана Грозного и Анастасии Романовны судьба уготовила совсем короткий жизненный путь: своих первых дочерей, Анну и Марию, царь похоронил, когда ему едва исполнилось 22 года. Последняя дочь Ивана и Анастасии, Евдокия, умерла двух с половиной лет от роду в 1558 г. Трагической оказалась и судьба первого из их сыновей – царевича Дмитрия: родившийся в октябре 1552 г., он умер летом следующего года.

В литературе бытует мнение, что царица Анастасия оказывала на своего супруга положительное влияние, усмиряя сформировавшиеся у него еще в юности жестокие наклонности. Сам Иван Грозный, глубоко убежденный в том, что любимую жену отравили ее недоброжелатели, в письме к князю Курбскому утверждал: «Только бы у меня не отняли юницы моея, ино бы Кроновы жертвы не было». Н. М. Карамзин, описывая похороны царицы, напрямую связал эту личную трагедию царя с переменами в характере его правления: «Но еще не знали, что Анастасия унесла с собою в могилу. Здесь конец счастливых дней Иоанна и России: обо он лишился не только супруги, но и добродетели».

Не исключено, что молодая супруга действительно умела укрощать вспышки гнева своего венценосного мужа. Однако это не означает, что Иван Грозный под ее влиянием совершенно переродился. В начале июня 1547 г. к Ивану, находившемуся тогда в подмосковном селе Остров, явились присланные из Пскова с жалобой на наместника 70 челобитчиков. Не пожелав выслушать просителей, Иван Васильевич решил лично расправиться с ними: приказав раздеть их донага, обливал водкой и свечой поджигал им волосы и бороды. Затем царь велел бросить несчастных на землю и собирался уже предать их казни. Псковичей спасла лишь вовремя доставленная из Москвы весть о падении с колокольни Благовещенского собора Кремля колокола (что было воспринято Иваном Васильевичем как дурное предзнаменование).

Восточная политика России при Иване IV

Вскоре предзнаменование сбылось. С весны в Москве регулярно вспыхивали пожары, причем по столице ходили упорные слухи о том, что причиной бедствий была злонамеренная деятельность неких «зажигальщиков» (из которых некоторых обезглавили или посадили на кол, а иных живыми бросали в пламя ими же устроенных пожаров). 21 июня 1547 г. Москву охватил наиболее мощный пожар за всю ее предыдущую историю: «Таков пожар не бывал на Москве, как и Москва стала именоватися». Вспыхнув на Арбате, подгоняемое сильным ветром пламя вскоре охватило Кремль и Китай-город. В короткое время пеплом стало до 1/3 построек столицы, 250 церквей, в огне погибло от 2 до 4 тысяч человек. В среде погорельцев тут же поползли слухи, что и этот пожар организовали поджигатели, причем на сей раз называли конкретные имена виновных. К их числу принадлежали бабка Ивана Грозного по материнской линии, княгиня Анна Глинская, и ее сыновья, царские дядья князья Юрий и Михаил Глинские. Слухи эти распускали, судя по всему, недовольные усилением позиций Глинских бояре, в числе которых был родной дядя царицы Анастасии – боярин Григорий Юрьевич Захарьин. Москвичи были готовы верить в самые нелепые слухи. Анна Глинская, как говорили, обернувшись сорокою, кропила кровью из сердец покойников здания столицы, от чего те загорались сами собой. Взбудораженная этими страшными картинами толпа бросилась искать виновных. Скрывавшийся в Успенском соборе князь Юрий Васильевич Глинский был схвачен и растерзан прямо в храме. На восьмой день после пожара, 29 июня 1547 г., бунтующие москвичи пришли в село Воробьево, где после пожара жил Иван Грозный. Толпа требовала выдать на расправу Анну и Михаила Глинских, которые, как были уверены бунтовщики, прятались в этой царской резиденции. Шестнадцатилетний царь оказался перед лицом бушующей народной стихии беззащитным и растерянным: «И вниде страх в душу моя и трепет в кости» – так впоследствии описывал свои чувства Иван Васильевич.

«Иван IV и протопоп Сильвестр во время большого московского пожара 24 июня 1547 года». Художник П. Плешанов

Восставших удалось убедить разойтись; царь обещал оказать погорельцам помощь в восстановлении погибших домов. Влияние Глинских на Ивана Грозного после июньского восстания существенно ослабло, и оставшийся в живых царский дядя князь Михаил Васильевич Глинский даже предпринял в ноябре неудачную попытку бегства в Литву. Рядом с царем Иваном все более заметными становятся новые люди, причем самые влиятельные из них похвастаться знатным боярским происхождением не могли. Вокруг молодого царя стало формироваться новое правительство, названное впоследствии князем Андреем Курбским на польский манер «Избранной радой» (в современной исторической литературе вопрос о том, существовала ли «Избранная рада» как таковая, как правительство с более или менее постоянным составом, поставлен под сомнение). Наиболее близким к царю оказался его духовник, протопоп Благовещенского собора Сильвестр, в дни июньского восстания 1547 г. обратившийся к Ивану Грозному с обличительной проповедью, в которой пожар и мятеж москвичей трактовались как божья кара за многочисленные прегрешения государя. В большой чести и милости у Ивана Васильевича оказался Алексей Федорович Адашев, выходец из рода провинциальных костромских детей боярских. Пользовался доверием царя также дьяк Посольского приказа Иван Михайлович Висковатый, державший в руках все нити внешней политики Московского царства. Были в новом окружении Ивана Грозного и представители боярской аристократии, в частности, князь Андрей Михайлович Курбский, потомок некогда самостоятельных князей ярославских. Иногда к числу членов «Избранной рады» относят и митрополита Макария, наставника Ивана Васильевича.

Политическая программа нового правительства нашла отражение в т. н. «Большой челобитной Ивана Пересветова» – публицистическом произведении, облеченном в форму челобитной – прошения, поданного на имя царя. Автор, скрывающийся за псевдонимом Ивана Пересветова (среди прочих гипотез есть и такие, которые приписывают авторство Алексею Адашеву и даже самому Ивану Грозному), критикует прежнее боярское правление, находя ему аналогии в последних годах существования Византийской империи: «При царе Константине Ивановиче управляли царством греческие вельможи. Крестное целованье они ставили ни во что, совершали измены, несправедливыми судами своими обобрали они царство, богатели на слезах и крови христиан, пополняли богатство свое бесчестным стяжаньем». Преодоление тяжелого наследия предыдущих лет Иван Пересветов видел в установлении в стране жесткого единовластия, основанного на правосудии, справедливости и равенстве всех подданных царя перед законом. В пример Ивану Васильевичу ставился султан Мехмед II Завоеватель, установивший в захваченных им византийских землях именно такие порядки: «Хоть неправославный царь, а устроил то, что угодно Богу: в царстве своем ввел великую мудрость и справедливость… И нынешние цари живут по закону Магометову с великой и грозной мудростью. А провинившемуся смерть предписана, а как найдут провинившегося, не помилуют и лучшего, но казнят по заслугам дел его». Опорой царю должны были стать неродовитые служилые люди «воинского чина»: «А царю как без воинского духа быть? Воином силен и славен царь… Какова щедрость царя к воинам, такова и мудрость его. Щедрая рука никогда не оскудевает, а славу себе великую приобретает». Если царь Иван Васильевич последует совету Пересветова, его ждет великая слава и благоденствие: «Пишут о тебе, государь, о благоверном великом царе, мудрые греческие философы и латинские докторы, что будет о тебе, государь, великая слава вовеки – как о цезаре Августе или о царе Александре Македонском… что такой справедливости, как в твоем царстве-государстве, не будет во всей вселенной: от великой грозы твоей мудрости как от сна проснутся царские лукавые судьи, чтобы устыдиться своих лукавых дел… Ты, грозный и мудрый государь, приведешь к покаянию грешников, введешь в свое царство справедливость».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: