Сергей Маковский - Силуэты русских художников

- Название:Силуэты русских художников

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Республика

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-250-02634-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Маковский - Силуэты русских художников краткое содержание

Книга проиллюстрирована репродукциями с произведений А. Бенуа, К. Сомова, Л. Бакста, В. Борисова-Мусатова, М. Добужинского, М. Врубеля, Н. Рериха и других художников.

Для широкого круга читателей.

Силуэты русских художников - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

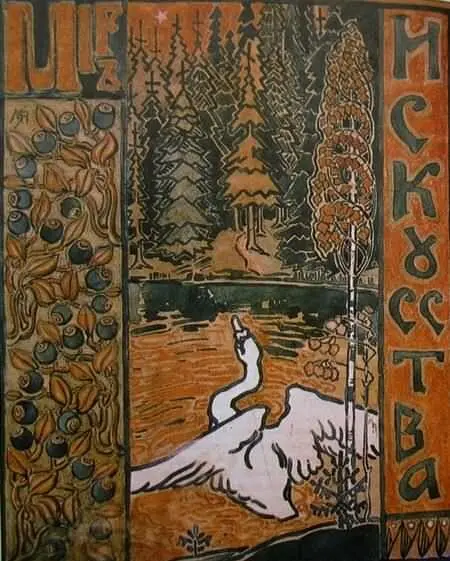

М. Якунчикова.

Обложка журнала «Мир искусства» (1899, № 23 24). 1898. Эскиз.

Серов, напротив, свободно отдается стихии чисто живописной. В этих ранних работах, как и во всех последующих, он уже эстетик до мозга костей — every inch an artist [33] …every inch an artist (англ.) — художник до мозга костей.

. Ничего еще не зная об импрессионизме, он добрался самостоятельно до светящейся краски и цветных рефлексов, залюбовался формой, нашел внезапно себя, «спятив с ума», по его собственному признанию, презрев уроки Академии и передвижническую учебу. Но оказалось, что нашел-то не совсем. Дальнейшие шаги по тому же пути сделаны не были. Узнав импрессионистов, он за ними не последовал, не продолжил юношеских завоеваний солнечной краски, не заразился примером, скажем, Константина Коровина, стал упорно искать, испытывать себя в других направлениях, постоянно меняясь, противореча, то возвращаясь назад к образцам привычным, то озадачивая стремительным броском в сторону. И так до конца дней своих. Не написан ли им после «Девушки на солнце» совсем передвижнический портрет отца (1889), коричневый, робкий, скучный? Что не помешало ему осилить тогда же такую сложную задачу, как семейный портрет Александра III (для харьковского дворянского собрания), и блеснуть несколькими годами позже рядом мастерских портретных рисунков (между которыми отчетливо вспоминается «Левитан»), и начать серию бесподобных своих деревенских пейзажей, отчасти под впечатлением Левитана, но глубоко оригинальных. Не он ли первый вдохновляется Врубелем («Рождество Богородицы», иллюстрации к Лермонтову), уже создавшим в ту пору «Сошествие Св. Духа на Апостолов» и обретшим свое гениальное безумие в образе «Сидящего Демона», и в то же время копирует мюнхенских Веласкесов и эрмитажную Венеру Тициана, допытываясь и у «стариков» секрета их непревзойденного мастерства? Не переходит ли он все время от одной манеры к другой, от контрастных густо, по-репински вылепленных портретов Мазини и Таманьо (из собрания Гиршмана) к акварельным прозрачностям итальянских и русских «сереньких дней», от жестковатого натурализма «Римского-Корсакова» (1898) к серебристой гамме «Детей» (1900), что в Музее Александра III, и к декоративным панно на библейские темы («Слуги Авраама и Ревекки»), и к циклу исторических гуашей, уже под влиянием стилистов «Мира искусства», как, например, «Екатерина Великая на соколиной охоте» (1902)? А затем, сделавшись портретистом по преимуществу, не увлекается ли он, создавая замечательную свою галерею современников и современниц, таким разнообразием приемов и «точек зрения», что все кажется мятущимся новатором, неудовлетворенным и готовым в любую минуту «с ума спятить», как двадцать лет назад, несмотря на блестящее умение одинаково четко разрешать самые противоположные живописные задачи? Не он ли за год до смерти, после ярко натуралистического, «живого» портрета княгини О. К. Орловой преподнес удивленным почитателям изломанно-плоскую, стилизованную «Иду Рубинштейн», которой «не хотел верить» Репин? И когда умер Серов (1911), не убедились ли мы, разобравшись в оставленных им картинах, папках с набросками и начатых холстах, что именно в последние годы он ревностно работал в этом направлении, преодолевая навыки реализма, добиваясь декоративной условности рисунка и цвета, удаляясь и от академической и от импрессионистской правды во имя каких-то новых, желанных им, лично ему уготованных Аполлоном обобщений формы ?

О Серове можно говорить без конца, так интересна и поучительна линия, уводящая его от реализма — центра вчерашнего дня. Талант исключительно гибкий, художник на редкость сознательный, он непрерывно менялся, поочередно заимствуя те или иные элементы у различнейших авторов и эпох, начиная с Писсарро, Ренуара, Сарджанта и Александра Бенуа, Врубеля и кончая персидской миниатюрой (эскиз занавеса к балету «Шехеразада») и античными фресками («Похищение Европы»). При этом он ухитрялся во всех случаях оставаться верным самому себе, своей «сути», не впадать в подражательность: пристальное вглядывание нужно иногда для того, чтобы отыскать эти «чужие» элементы в серовском синтезе. Мастерство Серова, оглядывающееся и присматривающееся, удивительно выдержанное, в самых резких уклонах своих от обычной «школьности», разное в зависимости от темы и поставленной себе задачи, никогда не кажется взятым напрокат, но и не производит впечатления своеволия: характер преемственности присущ органически этой многоопытной и многоязычной живописи, как бы соединяющей прошлое русского искусства с настоящим…

А будущее? Тут мнения могут, должны расходиться: ведь каждый угадывает по-своему. Сроки еще слишком близки для беспристрастного приговора… Но мое мнение, что будущее стало строиться как-то помимо Серова. Мое мнение, что ему одного недоставало для значительности пророческой: гения. Вероятно, в этом-то и заключается внутренний трагизм его изменчивого творчества. Кто-то сказал, что гений больше «может», чем «хочет». Серов хотел больше, чем мог. Обладая талантом в высшей степени, он не был гением (случается ведь и наоборот: гениальность при недостаточном таланте). Серов исчерпал себя как разносторонний, щедро одаренный умом и умением мастер, однако он так и не обрел чуда: своей безусловной, не поддающейся рассудочному анализу, пусть и не окончательной и не вполне осознанной, но плодотворящей гениальной формы. Серов был тружеником. Свою гениальность он хотел подсмотреть у других, заслужить усилием таланта, выработать, заработать. Но хотя Бюффон, кажется, и сказал, что «гений — труд», изречение в данном случае не оправдалось.

И. Грабарь, в упомянутой уже монографии, настойчиво восторгается рисунками Серова к крыловским басням, которым художник посвящал все свободное время в последние годы жизни. Рисунки эти (волки, лисицы, вороны и т. д.) являются, с одной стороны, как бы продолжением вдумчивого изучения художником звериной природы, особенно лошадей (необыкновенно типичны взлохмаченные деревенские лошадки в пейзажах Серова), а с другой — указывают на упорную выработку упрощенной линии. По многу раз неутомимо перерисовывал он те же силуэты волков и лисиц, заостряя и обобщая контур, снимал кальки и снова переделывал и опять исправлял себя, отдаляясь от первоначальной, схваченной на лету «натуры» и добиваясь стиля. Так же зачастую — мы это знаем — исполнял Серов и портреты. Он долго рисовал, раньше чем взяться за кисти, углем и карандашом, затем убирал все «лишнее» и вновь намечал нужные черты до тех пор, пока не ложилась будто сама собой, будто с первого раза художественно-синтетическая линия. Идеалом его мастерства было это «с первого разу», возведенное в принцип Сарджантом, высоко ценившееся, впрочем, и старыми виртуозами своего ремесла. Сарджант доходил до того, что писал свои портреты непременно в один сеанс, и когда не успевал кончить сразу, так и оставлял неоконченными. Портрет одной английской леди вследствие того оказался без глаз, но художник, сдавая заказ, утверждал невозмутимо, что глаза и не нужны, если не были «натканы сразу». Воздушное изящество некоторых позднейших голов Серова — несомненно результат этой мечты его о внезапном совершенстве.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: