Сергей Маковский - Силуэты русских художников

- Название:Силуэты русских художников

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Республика

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-250-02634-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Маковский - Силуэты русских художников краткое содержание

Книга проиллюстрирована репродукциями с произведений А. Бенуа, К. Сомова, Л. Бакста, В. Борисова-Мусатова, М. Добужинского, М. Врубеля, Н. Рериха и других художников.

Для широкого круга читателей.

Силуэты русских художников - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

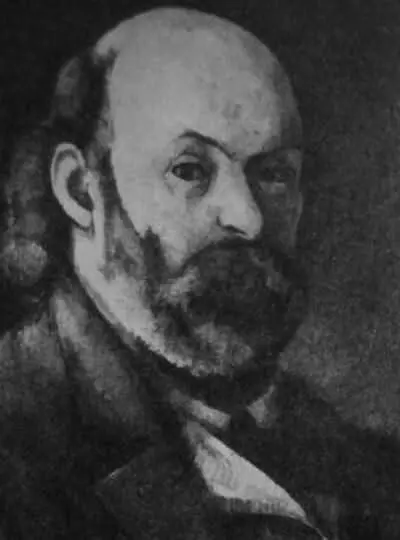

П. Сезанн.

Автопортрет. 1880.

«Зловещих» (стая воронов на берегу сумрачно-пустынного, древнего моря) приобрел Музей Александра III, а в следующем году, уже с выставки «Мир искусства», покупается Третьяковской галереей картина «Город строят». Это вызывает бурю в большой прессе: после смерти Третьякова пристрастье его наследников к «декадентщине» представлялось «правому» лагерю чуть ли не кощунством, и Рериха, одного из первых избранников нового жюри, критика не щадила… Имя его начинает греметь. Он еще выставляет немного, недоверие в кругах «Мира искусства» еще как будто не рассеялось, но непререкаемый успех уже близок. Вслед за «Городком», «Севером», «Волхвами» и «Ладьи строят» — новым очарованием повеяло от композиции «Древняя жизнь» (1903), написанной значительно легче, прозрачнее, без следа той тусклой черноты, что портит ранние холсты. В 1905 году был окончен «Бой», тоже попавший в национальную галерею — с выставки, устроенной мною, зимой 1909 года, в Первом кадетском корпусе. На этой выставке, под названием «Салон» русских художников [78] …«Салон» русских художников — открытие выставки состоялось 1 января 1909 года. См. ее описание в воспоминаниях «Николай Гумилев» из книги С. К. Маковского «На Парнасе „Серебряного века“» (Мюнхен, 1962). Отзывы об этой выставке: положительные статьи Н. Гумилева «По поводу „Салона“ Маковского» (Журнал театра литературно-художественного общества. 1909. № 6) и А. Бенуа «По поводу „Салона“» (Речь. 1909. № 6, 7 января); отрицательный статья М. Ларионова «Итоги петербургского салона» (Золотое руно. 1909. № 2–3).

, Рерих занимал центральное место. Перед тем он не выступал несколько лет, но трудился много, и на любимом севере и за границей, и накопил ряд образцовых произведений. Кроме «Боя» и упомянутого выше «Сокровища Ангелов» тогда выставлены были «Колдуны», «Дочь Змея», два церковных intérieur’a, «Голубая роспись» и «Пещное действо» и множество финляндских этюдов.

П. Пикассо.

Портрет Воллара. 1909.

«Голубая роспись», как и картина «Дом Божий», выделявшаяся на «Союзе» 1904 года, — плоды поездок мастера по русским «святым местам». Рерих подлинный знаток народной истории; эта нота в его искусстве (да и в литературных трудах) звучит особенно убедительно. Я не знаю, кто еще так остро почувствовал и запечатлел национальный лад, какое-то задумчиво-грузное, почвенное своеобразие древней архитектуры нашей. Этюды Рериха [79] …этюды Рериха — речь идет о большой (около 90 произведений) серии архитектурных этюдов, созданной Н. Рерихом в поездках 1905–1904 годов, показанной зимой 1904 года на специальной выставке «Памятники художественной старины». В 1906 году 75 работ Н. Рериха (в основном архитектурные этюды были направлены среди 800 картин известных русских художников на выставку в Америку. Из-за несвоевременной оплаты устроителем русского отдела Гринвальдом одной из пошлин все предоставленные произведения были конфискованы американской таможней и, несмотря на то, что по этому поводу велась дипломатическая переписка, срочно проданы с аукциона. Лишь в 1930-х было выяснено, что 35 произведений Н. Рериха попало в Оклендский художественный музей в Калифорнии. В 1963 году они были переданы в Нью-Йоркский музей имени Н. Рериха.

, которыми можно было любоваться на постоянной выставке Общества поощрения художеств в 1904 году, незабываемо выражали красоту новгородской и псковской старины и послужили немало современному ее «возрождению» (этюды эти, к сожалению, были доверены какому-то авантюристу, который увез их в Америку, где они исчезли). С другой стороны, автор «Дома Божьего» (картина навеяна архитектурным пейзажем Печерского монастыря близ Новгорода) и «Голубой росписи» (под впечатлением ярославских фресок) занялся усердно и религиозной живописью. Примечательными достижениями его в этой области явились образа для церкви в имении В. В. Голубева «Пархомовка» (Киевской губ.) и позже стенопись в церкви, построенной кн. М. Кл. Тенишевой в Талашкине. Было исполнено им и несколько других больших церковных заказов… Но останавливаться на иконописи Рериха я не буду. Отдавая должное его археологическим познаниям, декоративному вкусу и «национальному» чутью, — все это бесспорно есть и в иконах, — я не нахожу в нем призвания религиозного живописца. Рерих — все, что угодно: фантаст, прозорливец, кудесник, шаман, йог, но не смиренный слуга православия. Далеким, дохристианским, доевропейским язычеством веет от его образов, нечеловеческих, жутких своей нечеловечностью, не тронутых ни мыслью, ни чувством горения личного. Не потому ли даже не пытался он никогда написать портрет? Не потому ли так тянет его к каменному веку, к варварскому пантеизму или, вернее, пандемонизму безликого «жителя пещер»? Тайна Рериха — по ту сторону культурного сознания, в «подземных недрах» души, в бытийном сумраке, где кровно связаны идолы, и люди, и звери, и скалы, и волны. Мистичность Рериха, можно сказать, полярна врубелевской мистичности. В «ненормальном», неприспособленном житейски тайновидце Врубеле — все человечно, психологически заострено до экстаза, до полного изнеможения воли. В творчестве исключительно «нормального» и житейски приспособленного Рериха человек или ангел уступают место изначальным силам космоса, в которых растворяются без остатка. «Кристалловидная» форма Врубеля, дробная и колючая, — готическая, стрельчатая форма — как бы насыщена трепетом человеческого духа. Рериху, наоборот, словно недостает средств для воссоздания «подобия Божия»: тяжело закругляется и распластывается контур, которым он намечает своих каменных «человеков», узорные одежды срослись с ними, как панцири неких человекообразных насекомых, и лица — как маски без выражения, хоть и отплясывают ноги священные танцы и руки простерты к чудесным знамениям небес…

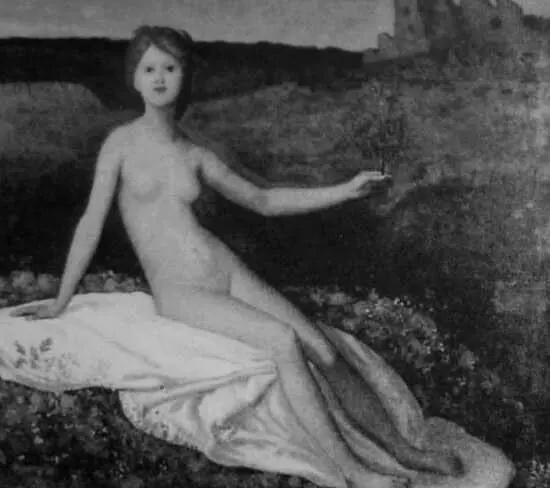

Пюви де Шаванн.

Надежда. 1872.

На московском «Союзе» 1909 года был выставлен большой холст Рериха темперой — «Поморяне», в тоне которого сказалось влияние фресок quatrocento [80] … quatrocento (итал.) — кватроченто, XV век.

. Создавая композицию этой картины, в первый раз пришлось ему связать несколько крупных фигур в движении; с этой задачей он не вполне справился и предпочел вернуться к импровизованным символическим пейзажам, оживленным мелкими фигурами. В 1911 году на «Мире искусства», в том же Первом корпусе, опять появилась серия этих пейзажей. Между ними — «Варяжское море», «За морями — земли великие», «Старый король», «Каменный век». Последняя картина — темпера, мерцающая золотистой гаммой, как и написанный несколько раньше «Небесный бой», принадлежит к самым пленительным рериховским грезам. Одновременно развивалась и его декорационная деятельность. Напомню об эскизах нескольких постановок, принесших ему славу театрального мастера: «Фуэнте Овехуна» (Лопе де Вега) для «Старинного театра» бар. Н. В. Дризена, «Пэр Гюнт» (Ибсен) для Московского Художественного, «Принцесса Малэн» (Метерлинк) для Камерного в Москве, два действия «Князя Игоря» (Бородин) и балет Стравинского «Весна Священная» для Дягилева. Театральные эскизы Рериха написаны темперой (иногда пастелью). Темперная техника становится вообще излюбленной его фактурой. Масло заброшено. И краски расцветают феерично, светлые и пряные, изливающие роскошь восточных тканей. В произведениях последнего периода именно красочные задачи преобладают над остальными. Темы по-прежнему — «рериховские», но чувствуется, что главное внимание художника сосредоточено на изысканностях цвета, от которых, на мой взгляд, веет все более и более… иллюстрационным холодом. Эта декоративная нарядность «нового» Рериха, в сочетании с окаменелой формой и с волшебной суровостью общего замысла, может быть, и придает его позднейшим работам особую остроту сказочности… и все-таки жаль «прежнего» Рериха, менее эффектного и театрального и глубже погруженного в омуты своей стихии.

Интервал:

Закладка: