Сергей Маковский - Силуэты русских художников

- Название:Силуэты русских художников

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Республика

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-250-02634-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Маковский - Силуэты русских художников краткое содержание

Книга проиллюстрирована репродукциями с произведений А. Бенуа, К. Сомова, Л. Бакста, В. Борисова-Мусатова, М. Добужинского, М. Врубеля, Н. Рериха и других художников.

Для широкого круга читателей.

Силуэты русских художников - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Я не раз испытывал это чувство на выставках в годы войны. Рерих ослеплял, но как-то меньше убеждал. Он выработался в виртуоза-фантаста самоцветных гармоний, но ни в рисунке, ни в композиции дальше как будто не шел… На последнем «Мире искусства», о котором мне пришлось писать в роковой год революции, Рерих был представлен 40 новыми произведениями, между которыми выделялись «Веления неба», «Мехески — лунный народ», «Озерная деревня», «Знамение», «Три радости»… Всего не припомню. Да как-то и тогда уже, на самой выставке, не отдельно воспринимались эти картины, не уводили каждая в свой особый мир, а переливались и мерцали вместе, как яркие полосы драгоценной парчи.

VI «Молодые» москвичи

Еще до раскола «Союза русских художников» на петербургский «Мир искусства» и московский «Союз» наметилась в Москве группа начинающих живописцев и скульпторов, одинаково чуждых как стилизму петербуржцев, так и неореализму москвичей. Эта группа (большей частью выходцы из Училища живописи и ваяния) объединилась сперва около журнала «Искусство», издававшегося всего один год (1904–1905), под редакцией Н. Я. Тароватого, а в следующем году, когда стал выходить в свет ежемесячник «Золотое руно» [81] …«Золотое руно» — литературно-художественный журнал, издававшийся в Москве Н. П. Рябушинским (1906–1909).

Н. П. Рябушинского, примкнула к его выставкам. Первое выступление московских аргонавтов называлось «Голубая роза». В художественных кругах оно вызвало немалую сенсацию. Общество в то время еще не было приучено к быстрой смене направлений. Не успел водрузить своего знамени «Союз», как появились уже какие-то непокорные новички и отгораживались от старшего поколения новаторов с юношеским высокомерием. Участвовали на «Голубой розе» почти никому не ведомые тогда Павел Кузнецов, Н. Милиоти, Сапунов, Судейкин, Сарьян, Крымов, Уткин, Якулов, Феофилактов и др. Критика встретила их неласково. Даже в передовом лагере Петербурга и Москвы не могли простить декадентам «Золотого руна» незрелой претенциозности подражания Морису Дени и другим постимпрессионистам, о которых начинали достигать слухи в Россию. Но неприятнее всего было в этом модернизме, возросшем в теплице московской меценатской «утонченности», явно любительская расплывчатость символических намерений в духе Метерлинка и нарочитое пренебрежение рисунком. Изысканность красочных сочетаний была налицо, но для чисто декоративных целей эта живопись была чересчур интимна, а для станковой интимности недоставало ей формальной завершенности. Полотна молодых москвичей походили на смутные эскизы фантастических панно, предназначенных неизвестно для каких стен, в то время как сами авторы были уверены, что именно подобными лирическими мерцаниями красок, туманными симфониями цвета и делается поэзия картины.

И все же талантливость дебютантов «Голубой розы» бросалась в глаза. Мне как-то сразу почувствовалось, что вот в русскую живопись влилась новая, свежая струя: «направление» минует, таланты останутся и найдут дорогу. И когда редакция «Золотого руна» обратилась ко мне с просьбой написать статью в журнале, критическую, но и отдающую должное экспонентам «Голубой розы», я написал эту статью, наперекор общему недоброжелательству, сочувственно отозвавшись о московской «символической» молодежи. Впечатление меня не обмануло. Не прошло нескольких лет, как обнаружились ярко и для всех убедительно дарования перечисленных выше художников, хотя объединившее их направление действительно сошло на нет вместе с прекратившим вскоре свое существование «Золотым руном».

В. Борисов-Мусатов.

Водоем. 1902.

Вдохновителями этой группы были не только французы Понт-авенской школы, продолжатели того чисто красочного симфонизма, к которому пришли французские импрессионисты в начале XX века. На молодых москвичах отразились и гений Врубеля, и творчество другого безвременно угасшего мастера, большого поэта, прекрасного колориста, единственного в своем роде воскрешателя призраков… в эту эпоху мечты о том, что было и не будет вновь: Борисова-Мусатова.

Мусатов — одна из самых трогательно-страдальческих фигур в русском художественном пантеоне. Маленький, больной горбун от рождения, он прожил свой недолгий век в мечтах — даже не о прошлом, а о каком-то своем призрачном мире нежности и красоты, который окрашивался для него в увядшие цвета белоколонных барских затиший. Грезой о несбыточной любви можно назвать всю его живопись, начиная с 1898 года (если не ошибаюсь), когда после нескольких лет Парижа и упорных занятий у Кормона он вернулся в Россию и написал известный «Автопортрет», находящийся теперь в Музее Александра III. Это светлый и красочный plein’air, четко отразивший уроки французского импрессионизма, но уже с примесью чего-то очень субъективного и русского: мусатовской мелодии, мусатовской мечтательной печали. Поэзией родимых призраков уже волнует и тенистый сад, на фоне которого изобразил себя художник, и старомодное платье молодой женщины, его сестры, сидящей рядом; но краски напоминают еще о ранних кавказских и крымских этюдах художника. В то время ему шел двадцать восьмой год. Затем в течение всего каких-нибудь шести-семи лет Мусатов создает, одну за другой, свои картины-грезы (вместе с подготовительными этюдами около ста холстов), насыщенные одним и тем же настроением, одной и той же грустью: грустью женских образов-теней, так похожих друг на друга, тихих, безнадежно забытых, о чем-то вспоминающих в запустении старинных парков, в осеннем сумраке и на заре весенней, подле балюстрад с белыми вазами, цветочных клумб и сонных водоемов.

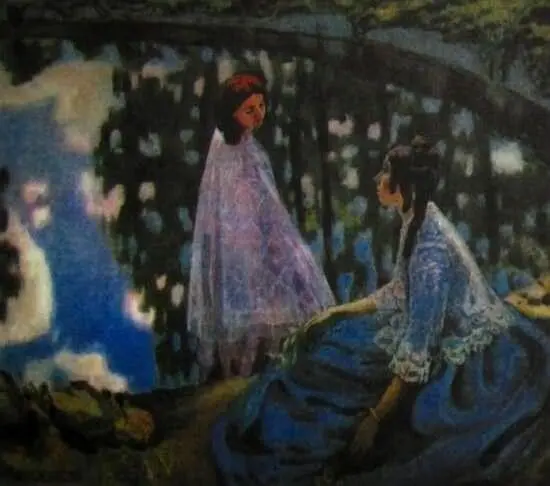

В. Борисов-Мусатов.

Дама в голубом. 1902.

Эти женщины в волнистых платьях 30-х годов, с локонами, падающими на покатые плечи, — непрерывная мусатовская песнь без слов. Ими наполнено его воображение и тоска по неизведанному счастью. Где бы ни работал он, в саратовской Слепцовке, или в Зубриловке, или на даче близ Хвалынска, или в Подольске около Москвы, или, наконец, в Тарусе, заштатном городке Калужской губернии, везде преследуют его те же привидения дев, унылых и прекрасных скиталиц в тишине завороженной усадебных аллей. Они бродят, одинокие, парами и вереницей, останавливаются задумчиво возле садовых памятников с плачущими амурами, смотрятся в воды бассейнов, чинно всходят по широким лестницам в белые пустынные дома и выходят опять, без цели, молча, нездешние, неприкаянные, хрупкие… В более ранней серии рядом с ними мелькает иногда призрак кавалера в чулках и пудреном парике… Мне запомнился цикл картин на посмертной выставке Мусатова: «Вдвоем»… Но затем мужские фигуры исчезают совершенно и все безнадежнее и туманнее становятся стройные силуэты мусатовских незнакомок в кисее и шелках, серебристых, бледно-лиловых, голубых, желтых, блекло-пунцовых, на фоне узорной зелени боскетов и трельяжей. Так вспоминаются теперь, год за годом, эти признания гениального горбуна, эти сладостно-грустные лирические миражи: «Quand les lilas refleuriront» [82] …«Quand les lilas refleuriront» (фр.) — «Когда вновь зацветут лилии».

(1899), «Встреча у колонны» (1901), «Гобелен», «Прогулка при закате» (Музей Александра III, 1902), «Водоем», «Изумрудное ожерелье» (1903), «Призраки» и четыре эскиза акварелью к фрескам (Третьяковская галерея) и, наконец, «Requiem» (1905).

Интервал:

Закладка: