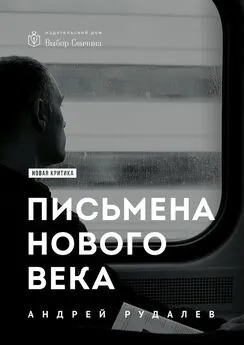

Андрей Рудалёв - Письмена нового времени

- Название:Письмена нового времени

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Рудалёв - Письмена нового времени краткое содержание

О литературном процессе Рудалёв пишет беспощадно и обличающее: «Литературная жизнь у нас консолидируется вокруг издательств, «толстых» журналов, всевозможных премий престижных и не очень. Писатель таким центром практически не является. Читатель в этом высококалорийном, но не всегда полезном для души и тела вареве либо вылавливает натренированной рукой наиболее аппетитные куски, либо наобум лазаря черпает — что попадется».

Письмена нового времени - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мы сами организуем мир вокруг себя через наши представления о нем. Эгокосмос заложен на интимно-родном, личностном фундаменте наших воспоминаний. Мир как метафора — единичное, глубоко личностное, «мое» — преодолевается представлением мира-символа, выводящего на всеобщее, надмирное, на то, что выше нашего представления о нем, к глубинным структурам, организующим его.

Отсюда можно выявить два пути разыскания истины. Первый — ретроспективный путь углубления в суть проблемы, обращение к глубинным ее истокам, к течениям, формирующим настоящий внешний облик, к замыслу о предмете как таковом и сравнение настоящего с первоначально желаемым. Главное условие подобного пути — трепетно-благоговейное отношение к объекту приложения умственных усилий, лишенное предзаданного негативизма. Другой путь — революционная метафоризация объекта. Ему как безусловной реалии приписываются воображаемые свойства, при сохранении внешнего облика начисто выскребываются внутренности, и пустующее место заполняется трухой — по принципу бальзамирования тел. Это путь создания мифологизированного представления о предмете, который при всей очевидной шаткости оснований тем не менее очень живуч в силу развитой и продуманной системы имитаций под реальность (о чем мы уже не раз говорили).

Эпштейн, на наш взгляд, как раз и встал на путь конструирования своего эгокосмоса под названием «русская культура». Исследователь торопится сделать выводы, которые, как и при любой мифологизации, становятся самозначимыми и оттеняют собой объект. Создается впечатление, что важен вовсе не живой процесс, а результат, мыслимый как приговор. Так, например, становится непонятной, с точки зрения авторской логики, антиномичность русской культуры, выводящая на апофатику, на троичность (единосущие — в трех лицах), понимаемая исключительно эсхатологически: либо рай, либо ад. И начисто забывается время земных трудов, пренебрежение к которому в русском средневековье является видимостью. Тому свидетельство тернарная вертикаль: Бог — человек — сатана, где твари отводится свое место и перед ней стоит проблема свободного выбора. Иначе все человечество превратилось бы в полчище доведенных до бешенства раскольниковых, решивших сформулировать свою собственную космогоническую концепцию, вывести свою формулу, эликсир жизни. Мы узрели бы борьбу мифологических титанов, с садистским наслаждением истребляющих друг друга, — гротесковый сценарий, похожий на то, что мы видим в культуре позднего Возрождения, где, по определению А.Ф. Лосева, нарциссизм переродился в каннибализм.

Как отмечают отечественные мыслители, «русский человек нередко был склонен к эмоциональному беспорядку, к отсутствию дисциплины, к «размаху», который порой переходил в хаос…» [24] Арсеньев Н.С. Духовные силы в жизни русского народа// Русские философы к. XIX— сер. XX века. — М., 1993, с. 35.

— это именно та «пляска с топаньем и свистом» пьяных мужиков, составляющая одну из примет Родины для поэта». [25] М.Ю. Лермонтов стихотворение «Родина».

Напрашивается совершенно очевидный вывод: «русской культуре необходимо какое-то среднее пространство между «идеалом Содома» и «идеалом Мадонны» (1,206) — комната, в которой прячется Раскольников после обнародования своего «протеста».

Середина забыта, человеческое, земное потеряно, вместо нее какой-то разлом, яма с двойным вектором падения: и вверх, и вниз, вакуум, аналог космической невесомости. Пугающая пустота и чрезмерная перегруженность краев: следствие — уже упоминавшийся «выверт», «надрыв» героев Достоевского. За этим следует ставшая уже традиционной формула, указывающая на отсутствие чего-либо: то не было Ренессанса, по поводу чего раздается печальный вздох, то нет своеобразного института перевоспитания, или попросту переплавки человеческих душ, под названием «чистилище».

Почему возникает это категорическое «не было»? Почему невидима другая не менее очевидная истина, в которой отразился сдерживающий фактор на пути буйства, разгула страстей человеческой природы: «Православная церковь, великая воспитательница народной души, насаждала в русском человеке дух трезвенности, внутренней меры, смирения, мужественности и духовного подвига, подчиняющего внешнюю эмоциональность просветленным законам духовной жизни». [26] Арсеньев Н.С., там же, с. 35–36.

Не стоит преувеличивать значение крайностей в русской душе, которая как бы хаотически движется в пространстве от греха к святости и наоборот. На самом же деле мы видим лишь однонаправленный процесс поиска и обретения Бога. Не греховность и святость как две крайние, противопоставленные и самостоятельные в манихейском духе величины, но Путь («Аз семь путь…»), открывающийся для каждого, но возможность спасения всех, даже грешника («Не праведников, но грешников…»), и через это преображение всей грехопадшей человеческой природы. Именно на этом русская культура ставит свой основной акцент: «Любовь Божия, спасающая как раз и грешника, и именно грешника, — вот что поразило раз и навсегда душу русского народа». [27] Там же, с. 35.

Говоря о напряженной полярности, дуализме русской культуры, автор сам подпадает под чарующее обаяние крайних координат. Что особенно сильно настораживает в работе, так это безапелляционный тон изложения (1, 206, 207). Говоря о срединности, альтернативном, примиряющем варианте, он не может избавиться от критикуемой им же стилистики крайностей. Преувеличение роли двоемирия в русской культуре — на наш взгляд, не что иное, как застарелый остаток, инерция романтизма, ведущая к нигилизму и атеизму, столь модному в XIX, да и в XX веке. Полюса расходятся до такой степени, что образуют пустоту между собой.

Один из примеров преодоления дуализма можно найти у С.Л. Франка» [28] Франк С.Л. Этика нигилизма//Вехи. Из глубины. М., 1991, с. 176.

в обозначении им основных черт современной ему интеллигенции: нигилизм в сплаве с морализмом (атеизм предельно моралистичен, можно сказать — «убийственно»). Разрушение идола и создание идолов, фанатическое служение им. Не это ли желаемое совмещение противоположностей?

В качестве предварительного итога мы можем отметить следующее: двоемирие, двойственность, наблюдаемую в некоторых проявлениях культуры и жизни человека, ни в коем случае нельзя принимать за характеристику, изначально присущую русской нации, — это скорее хворь, от которой страдает отечественная культура, приобретенная болезнь, приставшая зараза.

В глазах «новых учителей» русская культура — это «плохая» культура, строить се нужно заново, как бы на пустом месте…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: