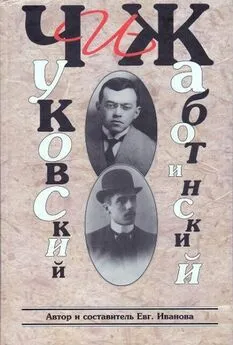

Евгения Иванова - ЧиЖ. Чуковский и Жаботинский

- Название:ЧиЖ. Чуковский и Жаботинский

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мосты культуры - Гешарим

- Год:2005

- Город:Москва - Иерусалим

- ISBN:5-993273-191-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгения Иванова - ЧиЖ. Чуковский и Жаботинский краткое содержание

В книге собраны материалы, освещающие разные этапы отношений писателя Корнея Чуковского (1882–1969) и идеолога сионизма Владимира (3еева) Жаботинского (1880–1940).

Впервые публикуются письма Жаботинского к Чуковскому, полицейские донесения, статьи из малодоступной периодики тех лет и материалы начатой Чуковским полемики «Евреи и русская литература», в которую включились также В. В. Розанов, Н. А. Тэффи и другие.

Эта история отношений Чуковского и Жаботинского, прослеживаемая как по их сочинениям, так и по свидетельствам современников, открывает новые, интереснейшие страницы в биографии этих незаурядных людей.

ЧиЖ. Чуковский и Жаботинский - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Примечательно, что как в письменных, так и устных возражениях Чуковский называет предметом обсуждения не литературную критику, а индивидуализм.

18 января. 20 м. 10-го <���…> Хочется сделать доклад про индивидуализм — в литературном клубе. Вчера говорил там. Аплодисменты, поздравления, а мне лично кажется, что я могу в тысячу р<���аз> лучше, что вчера я читал очень плохо. Нужно…

На мое замечание о новых идеях г. Alt возражает мне и говорит: индивидуализм — наносное течение, так что толковать о его господстве в русской литературе — не приходится. И тут же дает объяснение, почему индивидуализм не мог развиться у нас. Индивидуализм является протестом личности против господства сплоченного большинства, против общественного гнета. Западная Европа, где уже давно признаны права этого большинства, где оно накладывает свою тяжелую лапу на каждое проявление личности — могла породить этот протест, но наша родина, где мнения и идеалы (= желания) личности так мало принимаются в расчет, — наша родина, конечно, не могла породить индивидуализма.

Но ведь не только общество на личность влияет. Есть и другое страшное давление. Его в свое <���время> с такой силой указал наш славный социолог: оно называется увеличение напряженности разделения труда. Многосторонне развитая личность, попавшая в такой строй…

Кроме того, я может быть неясно указал прошлый раз, что индивидуализм — это и есть та «нравоучительная» идея, которая следует из марксизма… Марксизм вовсе не такое уж объективное учение, как это кажется Абезгаузу и т. д. Нужно различать 2 рода настроения.

Вот идея Ибсена. Отвлеченные самодовлеющие идеи — может высказывать сильный одинокий человек (<���…> «Дикая утка» [44]).

Эти записи Чуковского, где настойчиво в качестве главной темы обсуждения назван индивидуализм, позволяют именно этими выступлениями Жаботинского соотнести воспоминания одесского фельетониста И. А. Тривуса, которые привел Иосиф Шлехтман в уже упоминавшейся биографии Жаботинского:

Менее всего Жаботинский был склонен прощать преобладающую в «прогрессивном» обществе моду на презрение к правам отдельной личности, с этим он был готов яростно сражаться всегда и везде. Нетрудно вообразить, какую бурю вызвало в Кружке [45]первое публичное выступление популярного фельетониста. И. А. Тривус, присутствовавший на этом памятном вечере, живо описывает дискуссию, последовавшую за речью Жаботинского. <���…> Выступление базировалось на том, что наивысшей ценностью общества должны быть права и свобода личности. Это — единственный идеал, как и борьба за счастье индивидуума, за возможность расширять горизонты, развиваться и реализовываться. И совершенно неправильно ставить общественное выше личного, стремиться к «коллективному», «массовому», «униформе». Прогресс состоит в освобождении личности от цепей коллектива: личность и только личность является создателем и двигателем прогресса. Только личность может стать первопроходцем и примером для масс, для человечества. Коллективизм, построенный на механическом подчинении, на следовании общим и обязательным для всех правилам и образу жизни — не что иное, как новая форма рабства — реакционная и тупиковая. Ни муравейник, ни улей, как бы высоко и эффективно организованы они ни были, не могут служить образцом для человеческого сообщества. <���…> Аудитория, терпевшая напор Жаботинского в течение целого часа, не смогла вынести последнего сравнения. Со всех сторон стали раздаваться вопли, крики, свист, проклятья: «Довольно! Хватит! Реакционер! Анархист! Буржуа! Шпион! Стыд и позор!» Один за другим вставали оппоненты, язвительно атаковавшие оратора. [46]

Косвенно подтверждает правомерность такого соотнесения газетная вырезка, вклеенная в дневник Чуковского: «В непродолжительном времени выйдет в свет сборник гг. Альталены и К. Чуковского, посвященный индивидуализму». Однако сведений об этом сборнике обнаружить не удалось — очевидно, он не вышел в свет. Зато Чуковский вскоре после выступления в прениях по реферату Жаботинского опубликовал сразу две статьи об индивидуализме [47], в которых частично использовал материалы полемических возражений Жаботинскому. Один из таких «утилизированных» фрагментов мы выделили в записях Чуковского курсивом.

В дневнике Чуковского сохранилось еще одно упоминание о словесном турнире в Литературно-артистическом обществе, где он принимал участие вместе с Жаботинским:

8 февраля 1903. Вот какая заметка напечатана была вчера (вклеена вырезка из газеты): «Контрасты современности» <���доклад К. Чуковского в лит. арт. о-ве> вызвал настоящий словесный турнир между докладчиком и отстаивавшим его положения гг. Жаботинским, Меттом с одной стороны и резко восставших против идеализма гг. Брусиловским, Гинзбургом и др. Прения затянулись до 12 ч. ночи. Следующее собеседование состоится через 2 недели. [48]

Эти успешные выступления помогали вхождению в литературную среду, тем более что параллельно Чуковский начал регулярно печататься в «Одесских новостях». Молодой Николай Корнейчуков, с момента вступления на журналистское поприще ставший навсегда Корнеем Чуковским, полностью оправдал ожидания Жаботинского. «Скоро одесская газета, — вспоминал Владимир Швейцер, — держалась уже на „трех китах“: корреспондент из Рима, писавший под псевдонимом „Altalena“, бытописатель одесского „дна“ Кармен, отец известного кинорежиссера Романа Кармена, и молодой литературный критик Корней Чуковский». [49]

Поддержка Жаботинского многое значила в последующем быстром превращении юноши без определенных занятий, не окончившего курс гимназии и перебивавшегося частными уроками, во влиятельного литературного критика. Разумеется, этой быстрой метаморфозе способствовала исключительная, почти религиозная любовь Чуковского к литературе и его не менее исключительная работоспособность.

Но все-таки в период, когда молодому критику приходилось завоевывать право «сметь свое суждение иметь», Жаботинскому неоднократно случалось приходить ему на помощь. Так было после публикации критического фельетона Чуковского «Л. Е. Оболенский» [50], в котором он высмеял пустопорожние статьи плодовитого либерального публициста. Не привыкший к подобным выпадам Оболенский ответил начинающему критику свысока, и Altalena нашел нужным посвятить заступничеству за Чуковского один из очередных фельетонов «Вскользь» [51]. Негодование Жаботинского вызвал прежде всего тон, которым столичный «литературный генерал» отвечал молодому критику, но в ответе Жаботинского несомненно присутствует спор и с местными, одесскими недоброжелателями Чуковского.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Евгения Иванова - Ад-184 [Советские военнопленные, бывшие узники вяземских «дулагов», вспоминают]](/books/1090283/evgeniya-ivanova-ad.webp)