Том Шиппи - Дорога в Средьземелье

- Название:Дорога в Средьземелье

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Лимбус Пресс

- Год:2003

- Город:СПб

- ISBN:5–8370–0181–6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Том Шиппи - Дорога в Средьземелье краткое содержание

Фундаментальное исследование творческого мира Дж. Р.Р. Толкина, предпринятое его другом и преемником на кафедре английской литературы. «Властелин Колец» как философски–лингвистическая эпопея. Порождающая поэтика в качестве магического кольца. Языковые и литературные корни.

Подлинная энциклопедия Дж. Р. Толкина и толкинизма.

Впервые на русском языке.

От переводчицы «Властелина Колец» Марии Каменкович.

Для продвинутого и отчасти задвинутого читателя.

Дорога в Средьземелье - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В возрасте шестидесяти двух лет Толкин уже не чувствовал более побуждения создать новую научную отрасль и вернулся к понятию «стиль». По его мнению, фонетическое «наслаждение» испытываешь, когда слово имеет «определенный стиль». Так, например, валлийский «стиль» характеризуется «любовью к носовым согласным… и частым использованием сочетания мягкого и не столь звучного w со звонкими спирантами / и dd и контрастирующими носовыми: nant, meddiant, afon, llawenydd, cenfigen, gwanwyn, gtvenyn, crafanc, если взять только несколько слов, и то наугад» (203). Именно о стиле и о теории «лингвистического наслаждения» думал Толкин, когда писал Приложение Е к «Властелину Колец». В этом Приложении он объявил, что использовал имена типа Бри, Коум, Арчет и Четвуд именно потому, что они содержат неанглийские элементы, а ему как раз нужны были слова, которые звучали бы «непривычно» для английского уха. Благодаря этим названиям он смог сымитировать тот стиль, который англичанин, возможно, должен приблизительно ощущать как «кельтский». Это и было основной лингвистической ересью Толкина. Он полагал, будто люди способны самостоятельно почувствовать ход истории, размышляя над судьбами отдельных слов, будто кто угодно способен самостоятельно распознавать языковые «стили» и извлекать особого рода смысл из отдельных звуков, более того — делать эстетические суждения, основанные только на звучании слов и больше ни на чем. Он говорил, что cellar door (204)звучит гораздо красивее, чем beautiful (205) . Он явно верил, что с помощью непереведенных на английский эльфийских слов можно добиться того, чего невозможно достичь с помощью одного только английского языка.

Мог ли он быть прав? «Ересь» Толкина была заострена против утверждения, будто язык ономатопоэтичен лишь отчасти, в узком смысле слова, и только в силу давней привычки англичанам кажется, что слово pig («свинья») звучит «по–свински». Ведь датчанам, наверное, кажется, что pige — датское «девушка» — звучит «по–девичьи»? Однако это было в духе Толкина — по–бомбадиловски подозревать, что за всеми такими ощущениями кроется «истинный язык», язык, «изоморфный реальности», да и без того вещь (обозначаемое), человек (обозначающий) и язык (обозначение) могут быть очень тесно связаны между собой, особенно если человек — носитель языка — с этой «обозначаемой» вещи кормится. В «Двух Башнях» Леголас ясно выражает эту точку зрения. Когда Арагорн поет песню на не известном Деголасу языке роханцев, тот замечает: «Этот язык сродни этой земле — то вольный и раскатистый, то твердый и суровый, как горы». Он прав, но это только одно из многих справедливых замечаний подобного рода, разбросанных по тексту трилогии. Например, когда хоббиты слушали пение Гилдора и его эльфов, даже те из них, кто совсем не знал Квэнии, ощутили, что «звук, слитый с мелодией, проникал глубоко в душу и сам собой складывался в слова…» Тот же эффект на слушателей производит погребальная песнь Глеовина, которую тот поет в честь Теодена. Гэндальф произносит в Ривенделле несколько фраз на Черном Наречии Мордора, и его голос изменяется: «В нем зазвучали угроза и сила — грубая, как необработанный камень». Эльфам даже пришлось зажать уши. Элронд сурово упрекает Гэндальфа за то, что тот воспользовался этим языком И наоборот, Мерри, слушая песни роханцев, державших путь на Смотр роханских войск, взбадривается: «Иногда кто–нибудь из всадников запевал, звонко и весело; тогда сердце хоббита начинало биться сильнее, хотя он и не понимал, о чем песня». А когда Гимли поет песню о Дьюрине, Сэм Гэмги — персонаж неученый — отзывается на звучание эльфийских и гномьих имен, которыми изобилует эта песня, просто и прямо: «Мне нравится!.. Я бы это выучил». Очевидно, это и есть образцовый отклик.

Из всего этого видно, почему в 1955 году Толкин сделал такое, на первый взгляд дикое, утверждение: «Властелин Колец» — это в основном «эссе на тему лингвистической эстетики». Понятно также, что он был всерьез убежден в действенности своей «ереси». В статье «Английский и валлийский», заканчивая пассаж о «валлийском лингвистическом стиле», он обращается к «Властелину Колец» не как к художественному произведению, а как к свидетельству в пользу своей теории: «Имена персонажей и названия мест в этой повести в основном построены по образцам, сознательно ориентированным на валлийский язык и очень к нему приближенным, но не идентичным И я не исключаю, что именно это доставило читателям больше всего удовольствия».

«В основном» — это некоторое преувеличение: по валлийской модели в Средьземелье сформированы только гондорские и некоторые эльфийские, а точнее, синдаринские имена и названия, причем наиболее спорные. В большинстве своем английские читатели довольно уверенно ориентируются на лингвистической карте Англии, на которой чередуются английские, древнескандинавские и валлийские компоненты. Эти читатели вполне способны подметить, что «Гарстанг звучит по–северному», а «Толпаддл — это что–то западное». Для таких читателей не составит труда перейти от случайных догадок к более глубокому пониманию разницы между языковыми стилями Заселья, Страны Всадников и гномьего наречия. Гораздо труднее оценить, какое количество читателей с первого же чтения заметит, что песня, которую эльфы поют в Ривенделле, написана на одном языке (Синдарине), а песня Галадриэли — на другом (Квэнии), и еще более того — что эти языки родственны между собой. Одинаково неверно было бы утверждать, что читатели вообще ничего не понимают в песнях, написанных на неизвестном им языке, и будто они понимают в них все. Что же касается топонимов, ландшафтов и мистических текстов, то здесь «смутного чувства» или «интуиции стиля» вполне достаточно, как бы ни тщетны были попытки проанализировать эти феномены с помощью рассудка.

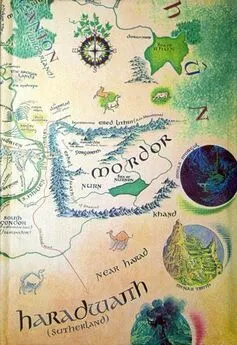

Далее. Толкиновская лингвистическая карта Средьземелья очень хорошо показывает, как соотносились у Толкина «вдохновение» и «вымысел». Многие из его решений были ему, так скажем, навязаны, и ему не раз приходилось прибегать к помощи голого «вымысла», чтобы выйти из того или иного затруднительного положения. Так, повествование, разумеется, можно было вести только на современном английском языке. Из–за этого с первых же страниц «Хоббита» ясно, что хоббиты — как минимум Бэггинсы — настоящие англичане, как по характеру, так и по способу строить фразы. Но Толкин знал (и никто как он!), что «английскости» в Средьземелье взяться неоткуда, это противоречило бы здравому смыслу. Поэтому он объявил, что пользуется английским языком просто как аналогом «хоббичьего». А гномье наречие? Уже в «Хоббите» фигурировали гномьи имена, и они были позаимствованы из древнескандинавского — языка, близость которого к современному английскому разумелась для Толкина сама собой. Поэтому гномы обязаны были говорить на языке, который относился бы к Общему в точности так же, как древнескандинавский к английскому. А поскольку гномы и хоббиты совершенно не похожи друг на друга (в то время как люди и хоббиты все–таки хоть немножечко, да сродни), то очень маловероятно, чтобы их языки состояли в таком близком родстве. Поэтому Толкин был принужден написать, что из соображений удобства гномы говорили на человеческих языках и пользовались человеческими именами, но имели при этом собственный тайный язык и тайные имена, которые держались в таком секрете, что не вырезались даже на надгробных камнях. Без сомнения, эта деталь нравилась Толкину, поскольку перекликалась с гриммовской сказкой о Румпельштитцхене. А разобравшись с древнескандинавским и английским, Толкин мог, что напрашивалось теперь само собой, спокойно вывести на сцену и древнеанглийский. Отсюда культура Всадников с ее исключительно древнеанглийской терминологией, с их именами, которые часто представляют собой не что иное, как древнеанглийские слова, написанные с большой буквы (например, «король Теоден»: это такое же тавтологическое словосочетание, как и «Бри–гора») [211], с постоянными намеками на то, что хоббичий язык — это–де выродившийся вариант роханского: слова изменились, хотя, впрочем, остались «вполне благозвучными». Тут вымысел отступает в сторону и дает место вдохновению. В беседе, которую ведут у стен Исенгарда Пиппин, Мерри и Теоден, Толкин больше не пытается объяснять старые «нестыковки», тянущиеся еще из «Хоббита». Вместо этого он все дальше углубляется в вымышленный мир, который живет теперь своей собственной жизнью.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: