Сергей Курганов - Перспектива. Заметки об учебных произведениях молодых художников

- Название:Перспектива. Заметки об учебных произведениях молодых художников

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Курганов - Перспектива. Заметки об учебных произведениях молодых художников краткое содержание

Перспектива. Заметки об учебных произведениях молодых художников - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

4. Весенний ветер

Прямая линия — это и есть мутная действительность и гимназическая слава ветреной красавицы. Кривая линия — есть лёгкое дыхание рассказа, его весенний свет. Или — если угодно, свет, создающий весну.

Лёгкое дыхание — свет, творчество — есть искривление исходного пространства «мути жизни» не знающей любви ветреной гимназистки, есть искривление исходного пространства-времени, есть осве(я)щение мути жизни («ковбоев на холсте») и — его коренное преобразование в акт искусства. В мутной мерзости паденья — величайшее эстетическое наслаждение. Житейская история о гимназистке претворена здесь в лёгкое дыхание бунинского рассказа.

Сразу скажу, что в двадцатом веке, у Бунина, в лёгкое дыхание мутную жизнь героини преобразует писатель Бунин. Поэт Губерман и художник, создавший «Мою жизнь», в двадцать первом веке сами преобразуют свою мутную жизнь — в свет и дыхание лирического героя. Автор двадцать первого века — это не Бунин, а Оля Мещерская, ставшая большим художником. У Бунина лёгкое дыхание рассеивается в мире. В двадцать первом веке дыхание-свет, струясь из талии храброй героини, способно преобразовать художественное пространство и создать перспективу нового типа. Опасную. Острую. Взлёт — всегда на грани падения. Наслаждение — всегда на грани мерзости.

Почему Бунин (и современный художник со своим «автором-героем») не рассказал нам о прозрачной, как воздух, первой любви, чистой и незамутнённой? Почему Бунин (и современный молодой художник) выбрал самое ужасное, грубое, тяжёлое и мутное, когда он захотел развить тему о лёгком дыхании? Зачем Бунину катастрофическая Мещерская, а современному художнику — гламурные ковбои с сигарами и попсовая девчонка, испытывающая «драйв»?

Затем, — отвечает Выготский, — чтобы преодолеть упорный и враждебный гламурный материал, нарочито трудный и сопротивляющийся, чтобы заставить ужасное, мерзкое, «падение» — говорить на языке лёгкого дыхания и нежного света, автор которого — ты сам и твоя героиня. Чтобы житейскую муть заставить звенеть, как холодный весенний ветер.

5. «Нас двое»

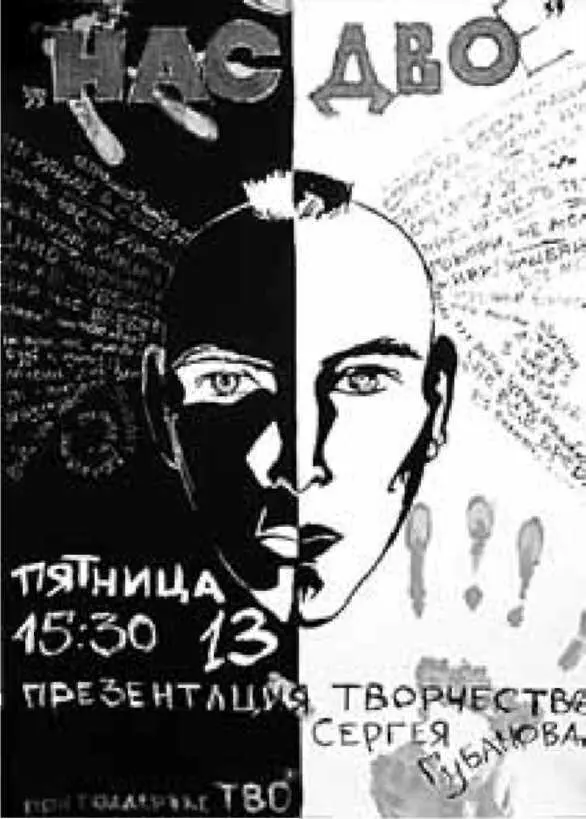

Как мне кажется, в афише к презентации творчества молодого поэта и музыканта Сергея Губанова Саша Веденеева создала новый шедевр и заодно — новый шаг в освоении «Веденеевской перспективы» — особого художественного пространства, придуманного Сашей.

Только большой художник смог бы столь бесстрашно и дерзко изобразить на плакате своего друга и подписать: «Нас двое». Так делал художник Родченко, изобразивший по просьбе Маяковского на обложке книги фотографию Лилии Брик.

Только большой художник смог бы обнять чёрно-белое, холодное, напоминающее череп изображение тёплыми, горячими, огненными руками.

А где же знаменитая криволинейная Веденеев-ская перспектива?

Погодите, граждане, будет и она.

Попробуйте принять позу художника, совместив свои руки зрителя с руками, которые огнём горят на картине! Удобно? Больно? Очень больно! Позвоночник искривлён, а надо держаться, надо держать вертикаль Другого. За счёт того, что искривляешься сам.

Это замечательное новое изобретение Саши — по картине мы можем узнать позу и настроение художника, испытать его боль. Наши руки горят вместе с руками художника (одна из кистей сгорает до кости), мы чувствуем, как несладко отстаивать прямость и вертикаль Другого.

Искусствоведы говорят — да это повтор «Двух мачо»!

А ведь неправда!

В «Двух мачо» свет исходил, как обычно, из талии (органа лёгкого дыхания) героини, героиня была за холстом. Напыщенные мачо, такие, какими они хотели себя видеть, создавались этим светом. Свет источался, нежно обливая создаваемые фигуры, и весь расходовался на них. «Живите, мальчики, а я, да что там я…»

В «Нас двое» их действительно — двое. Фактура и освещение героя не имеет никакого касательства к автору. Герой бледен и освещён сам по себе. Источником тепла и света на картине становятся горящие и обнимающие героя руки автора. Чтобы герой был прям и чёрно-бел, эти руки должны выгореть до кости.

Слева и справа — стихи героя. Новый герой говорит — «Я мужчина. Я — поэт», его лицо открыто (и мы видим потрясающе удачный Сашкин портрет взамен изображения безликих героев. Но у тех и, правда, не было ни лица, ни имени, они всё стремились съёжиться, застыть в позе эмбриона и скрыть своё лицо. И всё лепетали — не поэт, не поэт, не поэт.).

В ответ на слова «Я мужчина. Я поэт», конечно, захотелось сказать — «Я женщина. Я художник».

И благодарные зрители поздравляют художника с удачей.

6. Петров-Водкин

Вот что пишет предшественник художницы Веденеевой в криволинейной перспективе Петров-Водкин [2] 2. К. С. Петров-Водкин. Хлыновск. Пространство Эвклида. Самаркандия. 2-е изд. Л., Искусство, 1982. c. 270–271

:

«…На севере синел Фёдоровский Бугор: туда, за синюю стену, пробиться надо мне! Иначе изневолюсь я в гуще моих близких, и, может случиться, с сердечником в обхвате подымутся и мои руки на отцов и братьев — от тоски, от безвыхода и от водки.

Я бросился наземь. Моменты перемен положения нашего тела очень часто меняют психическое наше состояние. Об этом свидетельствуют жесты больших волнений, к которым прибегают люди…»

«…В детстве я много качался на качелях, кувыркался на трапециях, прыгал через значительные препятствия и с довольно большой высоты, но, очевидно, в ту пору мне не удавалось координировать моё движение с происходящим вне меня в пейзаже и в архитектуре: изменение горизонтов и смещение предметов не затронуло тогда моего внимания Но теперь, здесь на холме, когда падал я наземь, предо мной мелькнуло совершенно новое впечатление от пейзажа, какого я ещё никогда, кажется, не получал. Решив, что впечатление, вероятно, случайно, я попробовал снова проделать это же движение падения к земле. Впечатление оставалось действительным: я увидел землю как планету. Обрадованный новым космическим открытием, я стал повторять опыт боковыми движениями головы и варьировать приёмы. Очертя глазами весь горизонт, воспринимая его целиком, я оказался на отрезке шара, причём шара полого, с обратной вогнутостью, — я очутился как бы в чаше, накрытой трехчетвертьшарием небесного свода. Неожиданная, совершенно новая сферичность обняла меня на этом затоновском холме. Самое головокружительное по захвату было то, что земля оказалась не горизонтальной, и Волга держалась, не разливаясь на отвесных округлостях её массива, и я сам не лежал, а как бы висел на земной стене».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: