Лев Лосев - Как работает стихотворение Бродского

- Название:Как работает стихотворение Бродского

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-86793-177-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Лосев - Как работает стихотворение Бродского краткое содержание

Предмет этой книги — искусство Бродского как творца стихотворений, т. е. самодостаточных текстов, на каждом их которых лежит печать авторского индивидуальности. Из шестнадцати представленных в книге работ западных славистов четырнадцать посвящены отдельным стихотворениям. Наряду с подробным историко-культурными и интертекстуальными комментариями читатель найдет здесь глубокий анализ поэтики Бродского. Исследуются не только характерные для поэта приемы стихосложения, но и такие неожиданные аспекты творчества, как, к примеру, использование приемов музыкальной композиции.

Как работает стихотворение Бродского - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

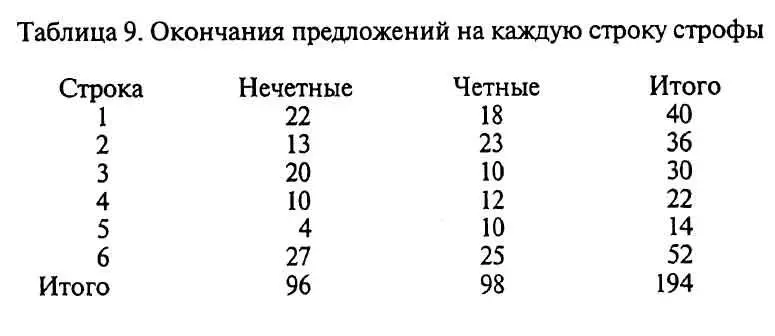

Вырисовывается ритм уменьшения по отношению к числу окончаний предложений на строку, напоминающий то, что происходит на других уровнях структуры КТМ: падая в общем прогрессивно с 1-й по 5-ю строку, он в последней строке в строфе резко поднимается. В этом отношении предсказуема весомость последней строки, поскольку примерно каждое четвертое из общего числа предложений заканчивается где-то в последней строке или в конце ее. Из остальных данных в таблице 9, однако, немногое совпадает с тем, что можно назвать «нормальной практикой» во взаимоотношениях между окончаниями предложения и шестистрочной строфой, за возможным исключением того, что 5-й строке количество окончаний низкое. В этом отношении было бы естественно ожидать, что главные синтаксические подразделения текста будут прямым способом соотноситься с подразделениями строфы, указанными рифмовкой. Оказывается, однако, что второе место по частоте окончаний предложений занимает 1-я строка строфы, на которой никогда не заканчивается подразделение рифмовки. В нечетных частях, в которых структура рифмовки — 2+4, предложения оканчиваются чаще в 1-й строке, чем во 2-й; и на третьем месте после 6-й и 1-й строк стоит 3-я же строка, на которой начинается катренная часть рифмовки. В четных частях, где структура рифмовки — 4+2, предложения заканчиваются гораздо чаще в 5-й строке, чем в нечетных частях, тем самым подсказывая, что 5-я и 6-я строки не стремятся образовать некую синтаксическую единицу, которая отражала бы двустишие, находящееся в рифмовке на этом месте. Также заметно, что общее количество окончаний предложений в 4 строках гораздо ниже, чем в 1 и 2 строках, которые принадлежат к одной и той же рифменной структуре.

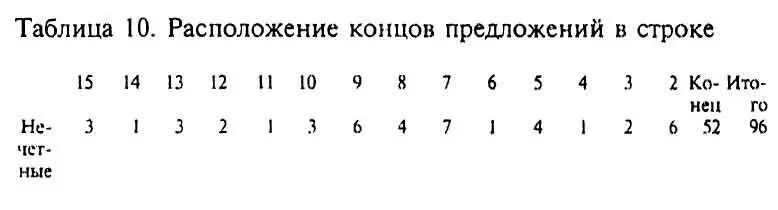

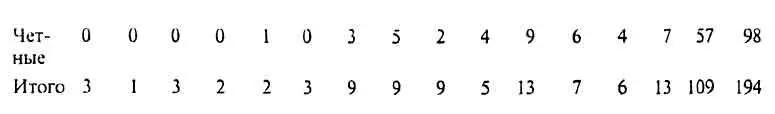

Можно предположить, что границы предложений будут совпадать не только с подразделениями рифмовки, но что они также будут совпадать с концами строк. Мы уже видели несколько примеров того, как Бродский часто предпочитает оканчивать предложение в середине строки. В таблице 10 размещены статистические данные об этом признаке. Здесь подсчитано число окончаний предложений после каждого слога в строке и еще в конце строки (и для мужских, и для женских клаузул) в двух сериях.

Итак, больше чем одна половина всех предложений в КТМ (109 из 194) заканчиваются в конце строки; зато 85 из 194, чуть меньше 44 %, тем не менее заканчиваются в каком-то другом месте. Мы не располагаем какими-нибудь подробными статистическими данными по этому признаку в стихах других авторов, но можно предположительно утверждать, что замеченное отличие крупных метрических единиц от крупных синтаксических единиц — исключительное и составляет специфический признак стиля Бродского [89] Подобный анализ синтаксической структуры стихов Бродского, основанный на выборе метрически сходных строк разных текстов, см.: Семенов В. Ритм и синтаксис позднего шестииктного стиха Бродского (по адресу в Интернете) http://mthenia.ru:8082/document/179790.html .

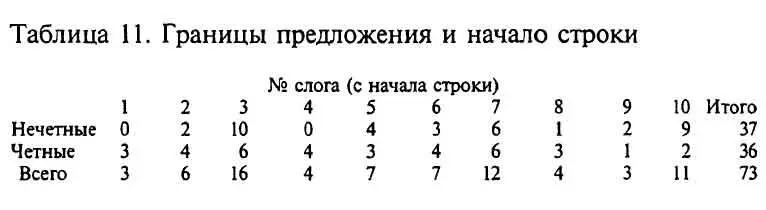

. Особенно заметно, что присутствуют синтаксические границы после 5-го слога и даже после последнего слога перед рифмующим слогом, — места в стихе, где реже всего ожидается такая граница. Концентрируются синтаксические границы тоже в начале строки. В таблице 11 мы пересчитали цифры таблицы 10, с тем чтобы счет шел слева направо, с начала строки, а не с конца. Исключены здесь концы предложений, которые совпадают с концом строки.

Можно видеть, что те 9 строк, которые начинаются с анапестом длиной в одно предложение, не уникальны: строк этого типа не меньше шестнадцати. Еще замечательнее тот факт, что Бродский шесть раз заканчивает предложение после 2-го слога в строке, и в трех случаях даже после ее 1-го слога.

Созданный разной длиной предложений и расположением их пределов ритм становится еще сложнее и тоньше из-за взаимодействия с более низкими уровнями структуры предложения. В качестве примера того, как работает Бродский в этом отношении, можно процитировать 3-ю строфу с конца произведения. Строфа состоит из пяти предложений, ни одно из которых не совпадает с какой-нибудь метрической единицей; среди них только второе и пятое заканчиваются в конце строки. Вместо этого как всё предложение, так и его составные части постоянно вступают в конфликт с метрическими единицами. В данной строфе встречаются два из большого количества сравнений в последней трети КТМ; из них второе, между землей и океаном, с одной стороны, и временем — с другой, хорошо иллюстрируют типичные черты мышления Бродского с его склонностью к смешению измерений:

Спи. Земля не кругла. Она

просто длинна: бугорки, лощины.

А длинней земли — океан: волна

набегает порой, как на лоб морщины,

на песок. А земли и волны длинней

лишь вереница дней.

Как и в случае метрики, остается мало места для сомнения в том, почему Бродский предпочитает такой синтаксис. Дело в том, что предсказуемость силлаботоники на уровне структуры строфы и строки сопровождается заметной предсказуемостью на уровне синтаксиса [90] См.: Гаспаров М.Л. Ритмический словарь и ритмико-синтаксические клише // Проблемы структурной лингвистики (1982). М., 1984. С. 169–185; Он же. Ритмико-синтаксическая формульность в русском 4-ст. ямбе // Проблемы структурной лингвистики (1983). М., 1986. С. 181–199; Дозорец Ж. Синтаксис и ритмическая композиция: Ритм синтаксических конструкций в стихотворном тексте // Язык и композиция художественного текста / Под ред. Л.Ю. Максимова. М., 1986. С. 18–27.

, притом возникает значительная доля тавтологии (или «балласта») в процессе наполнения поэтом нужным числом слогов, предусмотренных избранными размером и строфой [91] Остроумный разбор этого явления см.: Гаспаров М.Л. Верлибр и конспективная лирика // Гаспаров М.Л. Записи и выписки. М., 2000. С. 189–219; М.Л. Гаспаров здесь переводит верлибром ряд французских стихотворений, написанных разными строгими размерами, и тем самым выбрасывает балласт, привнесенный в стихотворения требованиями строгой формы.

. В стихотворной форме, изобретенной Бродским в КТМ и многих других крупных произведениях, написанных после 1972 года, не остается ни равносложности, ни равноударности; вдобавок довольно часто отсутствует обязательное ударение в рифме, тем самым раскрепощая окончание строки. Значительно снижена поэтому доля предсказуемости; разъединение синтаксических единиц от метрических еще усиливает эту непредсказуемость. Преимущества, полученные посредством такого подхода к построению стиха, конечно, подлежат неизбежному ущербу и могут, по мнению некоторых читателей, разлагаться, превращаясь в конце концов не больше чем в личную причуду.

Интервал:

Закладка: