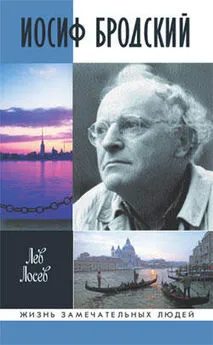

Лев Лосев - Как работает стихотворение Бродского

- Название:Как работает стихотворение Бродского

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-86793-177-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Лосев - Как работает стихотворение Бродского краткое содержание

Предмет этой книги — искусство Бродского как творца стихотворений, т. е. самодостаточных текстов, на каждом их которых лежит печать авторского индивидуальности. Из шестнадцати представленных в книге работ западных славистов четырнадцать посвящены отдельным стихотворениям. Наряду с подробным историко-культурными и интертекстуальными комментариями читатель найдет здесь глубокий анализ поэтики Бродского. Исследуются не только характерные для поэта приемы стихосложения, но и такие неожиданные аспекты творчества, как, к примеру, использование приемов музыкальной композиции.

Как работает стихотворение Бродского - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В этой оценке есть, однако, некоторая амбивалентность. С одной стороны, стремление избежать самодраматизации заставляет поэта отдавать предпочтение самоуничижительным описаниям своих действий («бывал распорот», «слонялся в степях», «жрал хлеб изгнанья»). Нарочито подчеркнутая собственная ординарность и даже незначительность напоминают известные строки Пушкина: «И меж детей ничтожных мира, / быть может, всех ничтожней он». С другой стороны, имеет место здравомыслие, уравновешенность, почти философское спокойствие: я вам скажу, что со мной было, но все это не очень важно, суть жизни не в этом, суть ее в вашем отношении к случившемуся — в стоицизме и смирении. В интонации этого стихотворения действительно нет ни осуждения, ни мелодрамы, но критически настроенный читатель не может не заметить в позиции самоотрешенности некий элемент гордыни: поэт не только принимает все, что с ним случилось, но и берет на себя даже то, что ему навязали другие. Этот жест гордой души заметен уже в самом зачине: «Я входил вместо дикого зверя в клетку», а не меня посадили в клетку, как дикого зверя, потому что сочли опасным. И в этой начальной фразе заявлено приятие судьбы как справедливой. Нежелание считать себя жертвой (опасный зверь — не жертва) заставляет Бродского отказаться от традиционной метафоры несвободы — «птица в клетке» — и традиционного символа поэта как птицы [195] Разница в грамматическом роде сыграла в этой замене, возможно, не последнюю роль: птица — женского рода, зверь — мужского. Метафора зверя отсылает нас к стихам Мандельштама: «Век мой, зверь мой, кто сумеет заглянуть в твои зрачки / И своею кровью склеит / Двух столетий позвонки?» (Мандельштам О. Сочинения: В 2 т. М.: Худож. лит., 1990. Т. 1.С. 145–146) и намекает на высокую миссию поэта. Вспомним, что в поэтической философии Бродского поэт есть голос языка, а следовательно, и голос своего времени.

. Столь же сложный психологический жест можно различить и во фразе: «[Я] бросил страну, что меня вскормила», а не страна изгнала меня [196] «Вскормила» — слово из лексики советского официоза, языка шельмования «тунеядцев» и «трутней». Этим «вскармливанием» попрекали, например, Пастернака и других, что и пародирует Д.А. Пригов: «Целу курицу сгубила на меня страна».

. За этой простой грамматической трансформацией пассива в актив видно немалое усилие воли, продиктованное этикой самоосуждения и смирения. Примечательно, что все три отрицания наделены семантикой утверждения: «не пил только сухую воду», т. е. всё пил; «жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок», т. е. все съедал, как едят в тюрьме или в лагере; «пока рот не забили глиной», т. е. пока я жив. Неоднозначна и строка «Из забывших меня можно составить город»: ударение на «город» подчеркивает уверенность в том, что его знали тысячи людей, а ударение на «из забывших меня» выражает трагизм забвения и полного отречения от людской любви. И все же не гордыня позволила поэту возвыситься над горем, а работа над собой и над своим даром. «В сущности, жизнь писателя в определенном смысле становится продуктом его произведения. Произведение начинает определять характер жизни. То, что кого-то хвалят, выдворяют или игнорируют, связано с его произведением, а не с тем, что этому произведению предшествовало [197] Бродский И. «Я принадлежу русской культуре»: Интервью Душану Величкович // Бродский И. Большая книга интервью / Сост. В. Полухина. М.: Захаров, 2000. С. 441.

. Независимость личности и невписываемость поэтического стиля Бродского в существовавший тогда контекст делали его опасным и чужим.

Бродский всегда оставался «самым свободным человеком» в самой несвободной стране [198] Об этом говорит Владимир Уфлянд: «…он — один из самых свободных людей. <���…> В такое несвободное время, когда практически никому не удавалось сохранить внутреннюю независимость, он ее сохранил» (Полухина В. Бродский глазами современников. С. 146).

. И когда он был схвачен и заточен, как дикий зверь, в клетку, началось настоящее отстранение поэта от самого себя: «по тем временам это было, что называется, self-defence , само-защита, когда вас хватают, ведут в камеру и т. д., вы отключаетесь от самого себя. И этот принцип самоотстранения чрезвычайно опасная вещь, потому что очень быстро переходит в состояние инстинкта <���…> одним глазом смотришь на свою жизнь, на свой опыт — и чирикаешь» [199] Из беседы Аманды Айзпуриете с Иосифом Бродским (Бродский И. Большая книга интервью. С. 477).

. Чем чаще общество навязывало ему роль поэта, диссидента или пророка, «к чьему мнению следует прислушиваться», тем сильнее чувствовалась в его стихах тенденция к отстранению и самоуничижению. Именно этот психологический жест самоотстранения определяет интонацию данного стихотворения.

Будучи итоговым, стихотворение это фокусирует в себе не только основные темы, но и глубокие основы его поэтики. Более того, поэт как бы подчеркивает их, отказываясь на время от самых внешне ярких черт своего стиля — анжамбеманов, составных рифм, перекрученного синтаксиса. Здесь он практикует то, о чем теоретизирует в прозе: «…в стихотворении следует свести количество прилагательных к минимуму. Оно должно быть написано так, что, если некто накроет его волшебной скатертью, которая убирает прилагательные, страница все-таки будет черна: там останутсягсуществительные, наречия и глаголы. Когда эта скатерть небольшого размера, ваши лучшие друзья — существительные» [200] Brodsky J. Less Than One. London: Penguin, 1986. P. 314–315.

. И действительно, в ткань текста вплетено всего лишь пять прилагательных ( дикий, черный, вороненый, сухой, длинный ) и два причастия ( забывшие и помнящие ). Основной словарь отдан существительным (39 %), глаголы занимают около трети словаря (28 %). Местоимения (15 %), за исключением «кем» и «все», имеют прямое отношение к 1-му лицу (л — 5 раз, свой— 3 раза, меня — 2 раза, на себя — 1 раз, свой, свои, мне — 2 раза). В тексте всего два наречия (сызнова и теперь) и три числительных.

Мастерство, с каким Бродский управляет словарем и грамматикой, заключается уже в самом распределении частей речи в тексте. Имена существительные доминируют в рифмах, а именно составляют 98 % всего их числа. В позиции рифмы встречаются всего одно прилагательное, которое рифмуется с существительным (длинной/глиной), и один глагол, зарифмованный тоже с именем (полмира/ вскормша). «Три замечания насчет рифмы. Прежде всего поэт хочет добиться того, чтобы его высказывание запечатлелось в памяти. Помимо прочего, рифма — потрясающий мнемонический прием, удачная рифма непременно запоминается. Еще более интересно, что рифма обычно обнаруживает зависимости в языке. Она соединяет вместе до той поры несводимые вещи» [201] «Три замечания по поводу рифмы. Прежде всего, поэт стремится, чтобы сказанное им запомнилось. Рифма, помимо всего прочего, замечательный мнемонический прием, она придает вашему высказыванию оттенок неизбежности. Самое интересное это то, что рифма обнаруживает зависимости внутри языка. Она связывает предметы, до того не свя- зуемые» (Из выступления Бродского в дискуссии. — Poets' Round Table: A Common Language // PN Review. 1988. Vol. 15. № 4. P. 43 (оригинальный текст — на англ. яз.).

. И в данном стихотворении рифмы, как нередко у Бродского, обогащают друг друга смыслом по сходной или контрастной семантике: «клетку/рулетку», «в бараке/во фраке», «гунна/гумна», «моду/воду», «конвоя/воя», «солидарность/благодарность». Они вступают между собою в сложную смысловую и звуковую перекличку: в клетке или под конвоем все мы способны завыть [202] Ср. у Ахматовой в «Реквиеме»: «Буду я, как стрелецкие женки, / Под кремлевскими окнами выть» (Ахматова А. Сочинения. Munich: Inter- Language Literary Associates. 1967. Т. 1. С. 363).

. На последнее указывает выбор предлога «помимо» вместо «кроме» («помимо» означает, что был и вой, и другие звуки) [203] Двусмысленность слова «помимо» в данном контексте может означать и абсолютный запрет на вой как на немужское поведение. Полисемия выдает то, что Бродский не хочет впустить в сознание.

. Гунн в холодной бескрайней степи издавал не только вопли, но и вой, словно аукаясь с диким зверем. Только человек, входивший вместо дикого зверя в клетку, живший в бараке, крывший гумна и впустивший в свои сны зрачок конвоя, а затем предсказавший себе Нобелевскую премию (ибо как еще нам трактовать «обедал черт знает с кем во фраке»), способен зарифмовать «в бараке» с «во фраке» [204] Профессор Лев Лосев подсказывает мне, что с детства помнит песенку про бандита, который «носит фраки, живет в бараке и любит драки, когда сердит». Возможно, помнил ее и Бродский. Впрочем, и за этой строчкой мог стоять биографический факт: Вероника Шильц рассказала Лосеву, что в 70-е годы Бродский был приглашен на кинофестиваль, куда следовало явиться во фраке. Синтаксическая двусмысленность фразы «обедал черт знает с кем во фраке» допускает толкование, что во фраке мог быть и лирический субъект, и компаньон. Эта неопределенность эксплицирована словами «черт знает с кем». Не исключено, что здесь присутствует столь характерный для Бродского мотив двойника: для «я» Бродского фрак маркированно чужая одежда, своего рода псевдо-«я». См. работу автора «Метаморфозы «я» в поэзии постмодернизма: двойники в поэтическом мире Бродского». — Модернизм и постмодернизм в русской литературе и культуре. Helsinki: Slavica Helsingiensa, 1996. Vol. 16. P. 391–407.

. Похоже, что судьба поэта менялась, как мода, но, подобно воде, сохраняла свою суть. На потаенные смыслы рифм указывает и их звукопись: рифму «воя/ конвоя» окружают еще три ударных «о», выполняющие эффект эха, а ударный «у» в «гунна/гумна» отзывается в безударных «у» в рифме «моду/воду». Появление краткого причастия в позиции рифмы — «распорот» — тоже весьма знаменательно. Распороть можно мешок, одежду, вещь, но не человека. Так говорят и о зверях в сказках — распарывают брюхо, например, волку в «Красной Шапочке». Намекая на два серьезных хирургических вмешательства, поэт выбирает лишенный пафоса, нарочито самоуничижительный троп «распорот» не только с тем, чтобы избежать мелодраматизма, но и с тем, чтобы еще раз напомнить себе и читателю о неизменном векторе судьбы человека, о том, что делает с нами время, трансформируя наше тело в вещь, а нас самих в часть речи, в цифру, в знак вообще [205] О концептуальной функции овеществления в тропах Бродского см. работы автора этой статьи «Joseph Brodsky: A Poet for Our Time» (CUP, 1989), «Similarity in Disparity» in: Brodsky's Poetics and Aesthetics / Ed. by L. Loseff and V. Polukhina. Macmillan Press, 1992, и работу: Полухина В., Пярли Ю. Словарь тропов Бродского.

. С этой «мыслью о смерти — частой, саднящей, вещной» (III: 165) Бродский жил всю жизнь. По мнению Ольги Седаковой, «самое освобождающее начало у Бродского — это переживание смерти. Какой-то ранний и очень сильный опыт переживания смерти, смертности, бренности» [206] Седакова О. Редкая независимость // Полухина В. Бродский глазами современников. С. 222.

. Рифма «распорот/город» как бы объединяет в себе физическую боль с эмоциональной [207] Бродский, знавший все русские рифмы наизусть, вполне сознательно повторяет здесь известную рифму Хлебникова из стихотворения «Москва колымага»: «Город / Распорот». См. его «Творения» (М.: Сов. писатель, 1986. С. 122). С еще большей вероятностью, по мнению Дениса Ахапкина, эта рифма может восходить к «Трилистнику дождливому» И. Анненского, поскольку речь идет о Петербурге/Ленинграде: «Вот сизый чехол и распорот, — / Не все ж ему праздно висеть, / и с лязгом в асфальтовый город / Хлестнула холодная сеть…» (Анненский И. Стихотворения и трагедии. Л.: Сов. писатель (Большая серия «Биб-ки поэта»), 1990. С. 109). Благодарю Дениса Ахапкина за внимательное прочтение английской версии этой статьи.

: фонетически «распорот» соотносится с «распят», а словообразовательно — с «выпорот». Боль эту поэт смиряет самой грамматикой: выбор ненормативной связки «бывал распорот» вместо «был распорот» со значением многократности, как «хаживал, нашивал», обозначает привычное действие, которое бывало не раз и еще может быть [208] И действительно, в конце 1985 года Бродский перенес еще одну операцию на сердце.

. Рифма «корок/сорок» окрашена сакральной семантикой самого числа: сорок дней душа еще здесь, а потом переходит в другой мир. Под пером Бродского становится тропом и рифма «длинной/глиной»: «глина» как первооснова жизни (материал Творца) в тексте подана как окончательная субстанция смерти. Возникающие, таким образом, вслед за фонетическими семантические связи между рифмами претендуют на разновидность метафоры, что уплотняет весь правый край поэтической ткани стихотворения.

Интервал:

Закладка: