Александр Архангельский - Человек в истории

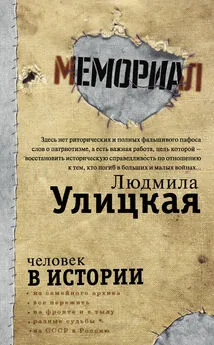

- Название:Человек в истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство АСТ

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-094553-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Архангельский - Человек в истории краткое содержание

Это энциклопедия российской жизни, рассказанная ее гражданами, и история эта не парадная, а повседневная. Здесь нет риторических и полных фальшивого пафоса слов о патриотизме, а есть важная работа, цель которой — восстановить историческую справедливость по отношению к тем, кто погиб в больших и малых войнах, был раскулачен и сослан, стал жертвой государственного террора».

Человек в истории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Покушение на вице-губернатора Мишина

Лариса Евгеньевна была из либеральной семьи, она критикует царское правительство, разделяет мысль о необходимости переворота в стране. Но в цитируемом письме от 27 января 1906 года (которое по объему могло бы стать отдельной книгой) Лариса пишет: «А вот, когда убивали Мишина, так была маленькая подробность, которая совершенно валит всю целесообразность этого акта [т. е. бескомпромиссной борьбы с «душителями Свободы»]. Когда Мишин вышел из подъезда своего дома, к нему подошел солдат и стал просить милостыню. Мишин приостановился, а в это время выслеживающий его убийца из-за угла выстрелил, пуля задела бок Мишина. Когда раздался второй выстрел, солдат проворно собою загородил Мишина, и уже смертельно раненый, всё держался на ногах и толкал Мишина в дверь подъезда, всё время загораживая его собою и получая выстрел за выстрелом в спину, и упал только тогда, когда Мишин скрылся в дверь подъезда. Вот этот случай немножко смущает». Видимо, Лариса хочет сказать, что при таком покушении могут погибнуть и невинные люди. Но мы видим, что даже дочь священника готова оправдать кровь, проливаемую за «святое» дело — так много недовольства накипело в обществе.

В книге И. В. Наумова «История Сибири» этот случай описывается таким образом: «Одной из знаменитых форм революционной борьбы сибиряков стал политический террор. Самыми известными террористическими актами стали: убийство в Омске губернатора Акмолинской области генерала Литвинова в 1906 году, убийство иркутского полицмейстера Драгомирова в 1905 года и тяжелое ранение иркутского вице-губернатора Мишина в том же году». Официальной информации о самопожертвовании солдата мы не нашли ни в учебниках, ни в архивном деле «О покушении на вице-губернатора Мишина». Видимо, история в данном варианте ходила в народе, который одобрял именно такой поступок. По этой причине считаем этот отрывок письма очень ценным.

Революционные настроения

С огромным волнением и сочувствием Лариса Литвинцева описывает революционные события в Иркутске в 1906 году: «За последнее время в Иркутске произошло много событий. Самое важное — это то, как мы были гражданами, и как у нас образовалось свое правительство. Это было между 17 октября и 20 декабря. Сейчас у меня осталось воспоминание об этом, как о чем то светлом, радужном… Я узнала это в первый раз после того, как приходившие к нам знакомые, не называли нас по имени, а говорили: “Здравствуй, гражданка”. И на улице на каждом перекрестке слышалось это слово. В магазинах приказчикам говорили: “Гражданин, дайте того-то”, мальчики кричали: “Граждане, газеты”. Я еще более убедилась, что произошло что-то, когда раскрыла газету [номер «Восточного Обозрения»], там на первом листке объявлялось, что так как мы отныне стали гражданами, то всякий именующий себя таковым, должен немедленно вступить в открытую борьбу с царским правительством, его чиновниками, черносотенцами, хулиганами и попами. Граждане призывались к вооруженному восстанию против своих “душителей и палачей”, причем рекомендовалось пускать в ход все средства. В первый раз я тут поняла, чем может быть, т. е. чем должна быть газета, для читателя и вспомнила между прочим твои слова, как ты однажды вскользь заметила — “не знаю, как буду обходиться без парижской газеты”. Тогда я подумала, что разве мало газет на свете, не все ли равно, какая газета. А тут вспомнила, что если такие в Париже газеты, как было наше Вос[точное] Об[озрение] во время “Свободы”, так, действительно, жить без такой газеты нельзя. Она была, как живая. Казалось, каждое слово дышало в ней кровью и слезами. Бывало, с нетерпением ждешь следующего дня только для того, чтобы получить следующий номер газеты. А не думай, чтобы там говорилось о великом горе России, нет, тут разбирались только иркутские язвы и боли в ее общественной жизни. Выступили на арену иркутские темным силы и светлые его духи, и тьма оказалась так велика и силы их так громадны, и явились они в таком всеоружии, точно сам дьявол вышел из ада. Весь народ “забастовал” — так называется это состояние души человеческой на народном языке. “Забастовка” — это полная невозможность человека сосредоточиться на чем-нибудь другом, кроме того, что охватывает его стихийно в данный момент. Во всех концах города собирались митинги, вдруг откуда-то, точно из земли выросли, появились талантливые народные ораторы и вожаки партий. Митинги устраивал каждый, кто организовывал известную группу, были и просто беспартийные всенародные митинги. Народ собирался по пять, по десять тысяч, набивался как мошка, в здание заседаний и прилипал к стенам его и к выходам, и мостился на карнизах и окнах.

Так велика сила живого, могучего человеческого слова. Митинги устраивали и забастовщики, и учащиеся, и учащие, и чиновники, и хулиганы, черносотенцы, и попы. Каждый говорил, что думал, что знал и что мог. Из простого черного люда, из солдат, из извозчиков выдвинулись вдруг недюжинные силы, настолько светлые и легкие по уму, что и сейчас умственный облик стоит в память всего Иркутска, как нечто в высшей степени яркое и необыкновенное: “Свобода сходок, союзов, собраний и организаций!”, “Свобода слова и печати!” Да, я поняла, что это нечто действительно великое и могучее, и на первый раз, как я прочитала в манифесте эти слова, я не могла охватить всей глубины их смысла и значения, таких, по-видимому, общих обещаний, общих мест, обыкновенных слов. Этими 4–5-ю словами сама скованная жизнь была выпущена на волю, могущественная, бьющая через край, кипучая жизнь. Казалось, могучий поток пробил оковы и хлынул, разрушая все на пути. В человеке вдруг проснулось его человеческое достоинство и божеские его силы, Ум и Совесть. И вместе с тем ворвалось на волю все вековечное его горе, обиды, унижения, боль, поругание — все вылилось в могучих потоках слов и речей».

Мы пришли к выводу, что прочитав только письма Л. Е Литвинцевой, можно понять, почему произошла революция.

Но очень хотелось бы узнать судьбу нашей героини после Октябрьского переворота, в пору репрессий и уничтожения народа пришедшими к власти «светлыми» силами. Поменяла ли она свои взгляды?

В семье Литвинцевых царил либеральный, даже народнический дух. Семья читала полузапрещенных авторов, выписывала газеты «Сибирь» (отец сотрудничал с газетой под псевдонимом «Тутошний»), затем «Восточное обозрение», которая в 1906 году была запрещена правительством.

В круг общих друзей сестер входят люди, занимающиеся распространением революционной литературы, члены подпольных кружков. Лариса в письме от 19 августа 1904 года подробно описывает дело «юноши Ковригина» и очень жалеет «сестру Саши Синявиной»: «Но ведь я начала-то рассказывать не о том, как расправляется полиция с обывателями, а как она выметает и выскребает “старателей” земли Русской, нашу русскую многострадальную молодежь. Удручающее впечатление произвело известие о помешательстве Ковригина. Погиб даровитый, цветущий юноша. Сестра Синявиной была схвачена вместе с ним. Срок свой отсидела и по недостатку улик выпущена «на свободу», но тюремное заключение и то обстоятельство, что она нечаянно выдала Ковригина, так на нее скверно подействовало, что она впала в тихое помешательство. Тоскует страшно, бредит тюрьмой и каждую минуту говорит о самоубийстве. Теперь она живет в улусе в качестве фельдшерицы. Лечит бурят и питается около них. Ей все пути к жизни отрезаны. Запрещено не только преподавать в школе, но даже частные уроки. В улус она забралась только для того, чтобы как-нибудь просуществовать, не умереть с голоду и работать “идейно”. Говорят, буряты ее очень любят, называют “святая девушка”, потому что она творит чудеса самоотвержения, но что душевное ее состояние скверно и, вероятно, она кончит самоубийством. Не следовало Саше без призора оставлять малую сестру. Одна, без любви, без поддержки, она как былиночка от первого же налетного ветра сломилась».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Архангельский - Русофил [История жизни Жоржа Нива, рассказанная им самим] [litres]](/books/1064943/aleksandr-arhangelskij-rusofil-istoriya-zhizni-zhor.webp)