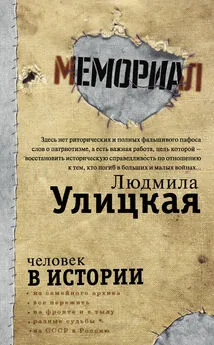

Александр Архангельский - Человек в истории

- Название:Человек в истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство АСТ

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-094553-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Архангельский - Человек в истории краткое содержание

Это энциклопедия российской жизни, рассказанная ее гражданами, и история эта не парадная, а повседневная. Здесь нет риторических и полных фальшивого пафоса слов о патриотизме, а есть важная работа, цель которой — восстановить историческую справедливость по отношению к тем, кто погиб в больших и малых войнах, был раскулачен и сослан, стал жертвой государственного террора».

Человек в истории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Здесь мама узнала много новых слов, например, «магарыч», «запой». Бабушка вспомнила случай, когда нашу соседку, хозяйственную, серьезную, трудолюбивую женщину тетю Тамару везла на тачке ее дочь. Тетя Тамара была так пьяна, что не могла сама идти домой. Поразил не только сам этот факт, но и то, что это не считалось в деревне чем-то странным, это было в порядке вещей. Пили и мужчины и женщины, спивались старики.

Почему- то возле домов не было цветов. Никто не разводил цветников. Во время церковных праздников работать нельзя. Попробуй выйти на огород в такой день. Обязательно какая-нибудь тетя прибежит и будет ругаться: «Из-за вас потом засуха будет!» Нужно было соблюдать все правила деревни. Если праздник, то не работать, по меньшей мере, три дня. При этом, когда наступала пасха, все куличи покупали, никто не мог печь дома, в церковь ходили только единицы, некоторые ездили в Толшевский монастырь, который находится в Заповеднике.

Деревенские парни редко брали себе в жены девушку из другого села, в основном находили из местных. Редко кто заканчивал 11 классов, многие после 9-летки шли работать в спецхоз.

В 90-х годах появились первые фермеры. Разрешено было забрать свою землю из спецхоза (у каждого взрослого человека было по 3,5 га земли) и самостоятельно обрабатывать. Так появились фермеры Востриковы, они выращивали сахарную свеклу и зерно. Многие селяне ходили полоть к ним сахарную свеклу. За прополку по договору платили сахаром, как договоришься; кто по два мешка получал за 1 гектар свеклы, кто по три. Все зависело от сорности свеклы. Папа всегда удивлялся умелости людей быстро и ловко полоть. Люди выходили семьями и за два-три дня пропалывали целые гектары.

С первых дней знакомства с жителями Малиновки мои родители отметили красивый местный говор. По мягкому выговору безошибочно можно узнать моих земляков. Они не скажут: «куда», «упасть», «кричать», «пропасть», «смеяться», «царапаться», «барахтаться», «бодаться», а скажут «куды», «упануть», «гаять», «пропануть», «грохотать», «карябаться», «лагастаться», «брухаться». Чем плохо? Точно и образно!

Я тоже использовал эти слова, когда разговаривал с деревенскими ребятами, а в школе и дома стараюсь говорить правильно. Когда такого типа слова я говорю дома, родители улыбаются.

Когда у нас появилась корова Смуглянка, родители пасли целое стадо. Все, у кого были коровы, пасли их по очереди. В стаде насчитывалось около 40 коров. Значит, через каждые 40 дней наступал черед их пасти. Пастуха в деревне не было. Бабушка помнит, что среди местных было выражение — «стеречь коров».

Когда наступает черед стеречь коров — это событие для семьи очень ответственное. Помогать приезжали даже родственники из города, в этот день родители не ходили даже на работу, а дети на учебу. Каждая корова знала дорогу к своему дому. В конце дня, когда возвращали коров домой, слышны были приветливые слова односельчан: «Ну что, отмучились?»

Сейчас, в наше время, столько коров в деревне не найдешь. Осталось одна или две коровы на все село. Папа говорит, раньше держали, потому что вынуждены были, а сейчас жить стали лучше и молоко проще в магазине купить, чем ухаживать за домашними животными, убирать, доить, сено заготавливать.

В Малиновке по имени-отчеству зовут редко, и то только учителей. В основном обращаются по имени в уменьшительно-ласкательной форме. Например, к мужчинам: Борисок, Игорёк, Витек, Сашок; к женщинам: Ниночка, Верочка, Валюшка, Манюшка. У многих есть прозвище, вернее, прозвище приставляется к имени. Например, Коля — Чулюкан, Сережа — Колбасник, Нина — Угловая. Иногда прозвища передаются детям по наследству, как фамилии. Например, одну девочку называли Оля Змеева, можно подумать это фамилия такая; оказалось, она Оля Телегина, а «змей» — это прозвище ее отца.

«А вообще-то у нас очень дружная улица была в Малиновке», — вспоминает бабушка. Иногда праздники отмечали прямо на улице. Летние обязательно с застольем, песнями и танцами. Только пели и танцевали одни женщины, мужчины пили много, им было не до танцев и песен. Местные женщины знали много песен, и хорошо их пели. Зимой собирались в карты играть, или гадать. Бабушка соседей научила готовить плов по-узбекски.

Мама с улыбкой вспомнила Славика (это сын тети Тамары). Когда весной «начинался огород», он выставлял в окно колонки от магнитофона и включал музыку, вся улица слушала его любимую песню «Розовые розы… Светке Соколовой…». А тетя Тамара ходила «руки в боки» и наблюдала за всеми соседями, кто чем занимается.

А по вечерам вся молодежь собиралась на «пятачке». На мотоциклах и велосипедах на нашу улицу приезжали даже из Вишневки, и даже из Хавы.

Разные в Малиновке люди проживают, но в основном они всегда были добрыми и простыми. У Артемки друг есть из Малиновки — это Алешка Золоторев. Когда мы уехали в Вишневку, Алешка к Артемке ездил на велике и в снег, и в грязь. Это 7 километров. Да и Артем к нему тоже.

Село Малиновка входит в состав Спасского сельского поселения. До ближайшего села Вишневки — 7 км. Когда-то в Малиновке была начальная школа, но ее закрыли еще в 70-х годах, и поэтому все дети из Малиновки стали ездить в школу в Вишневку на автобусе. В каждом классе было по два — три школьника из Малиновки. Это сейчас их возят на хорошем автобусе, который выдали по губернаторской программе «Школьный автобус». А в 90-х годах ребята ездили на стареньком и маленьком.

Он возил и рабочих на работу на спецхоз, и детей в школу. В любую погоду люди стояли на дороге и ждали автобус в назначенное время. В автобусе узнавали все новости. Но если вдруг автобус ломался или, еще хуже, дорога была занесена снегом после метели (а то и другое случалось часто), то люди на работу ходили пешком. А для детей наступал настоящий праздник, ведь автобус не мог довезти их до школы и появлялась причина не учиться. Школьники в такие дни не учились вообще и очень этому радовались. В это время очень тяжело приходилось маме — ей нужно было ходить на работу в Вишневку пешком (в школу она устроилась сразу после приезда), а потом возвращаться обратно домой. Но мама вспоминает то время и говорит: «Зато у меня сердце не болело, потому что много ходила пешком, ведь это полезно для здоровья».

А бабушка вспомнила, как она удивлялась местным порядкам в автобусе: «Первых в автобус пропускают детей, взрослые и даже старики потом заходят. Дети занимают места и едут сидя, а взрослые стоят. А еще такой порядок есть, если человек голосует не на остановке, водитель не останавливается, чтобы посадить в автобус. Однажды две бабушки шли пешком, водитель не остановился, говорит: не положено, опаздываю, я только детей и рабочих спецхоза должен возить. И не взял.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Архангельский - Русофил [История жизни Жоржа Нива, рассказанная им самим] [litres]](/books/1064943/aleksandr-arhangelskij-rusofil-istoriya-zhizni-zhor.webp)