Сергей Пятенко - Деловое образование в России

- Название:Деловое образование в России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Олимп-Бизнес

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9693-0383-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Пятенко - Деловое образование в России краткое содержание

Книга адресована как обучающимся и преподавателям-практикам, так и организаторам и менеджменту в сфере образования – всем тем, кто интересуется вопросами отечественного делового образования.

Деловое образование в России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

1) В какой мере образование должно уделять внимание заучиванию уже известных фактов, а в какой – развитию самостоятельного мышления?

2) Каким должно быть соотношение между практическими знаниями/навыками и отвлеченным знанием (развитием кругозора)?

3) Каково оптимальное соотношение между развитием умственных способностей и формированием нравственных качеств?

Актуальные и сегодня размышления на эти темы можно найти еще в трудах Аристотеля (IV век до н. э.). С тех пор веками продолжаются споры о школьном и вузовском образовании, а в последние десятилетия – и о бизнес-образовании. Во все времена находились сторонники модернизации расстановки акцентов и, соответственно, различных образовательных реформ. Но различия в исходных предпосылках самих подходов к образованию столетиями остаются без значительных изменений.

Большинство дискуссий связано с различной трактовкой оптимальных пропорций, тех или иных акцентов в образовании. Другое дело, что не всегда спорящие осознают вечность этих проблем и отсутствие единого на все времена оптимального решения. Адекватные критерии эффективности образования во многом зависят от конкретных обществ, национальных традиций, особенностей культуры, специфики конкретного этапа развития страны и т. д. Укрепление в обществе понимания того, что единственно верного решения не существует, уже является серьезным прогрессом в анализе проблем образования.

К тому же, как отмечалось выше, спрос на образовательные продукты весьма противоречив. Аналогичным образом и выполнение различных функций образования требует порой не просто противоположных, но взаимоисключающих решений. Именно поэтому и развивается стратификация образования (подробнее см. главу 9).

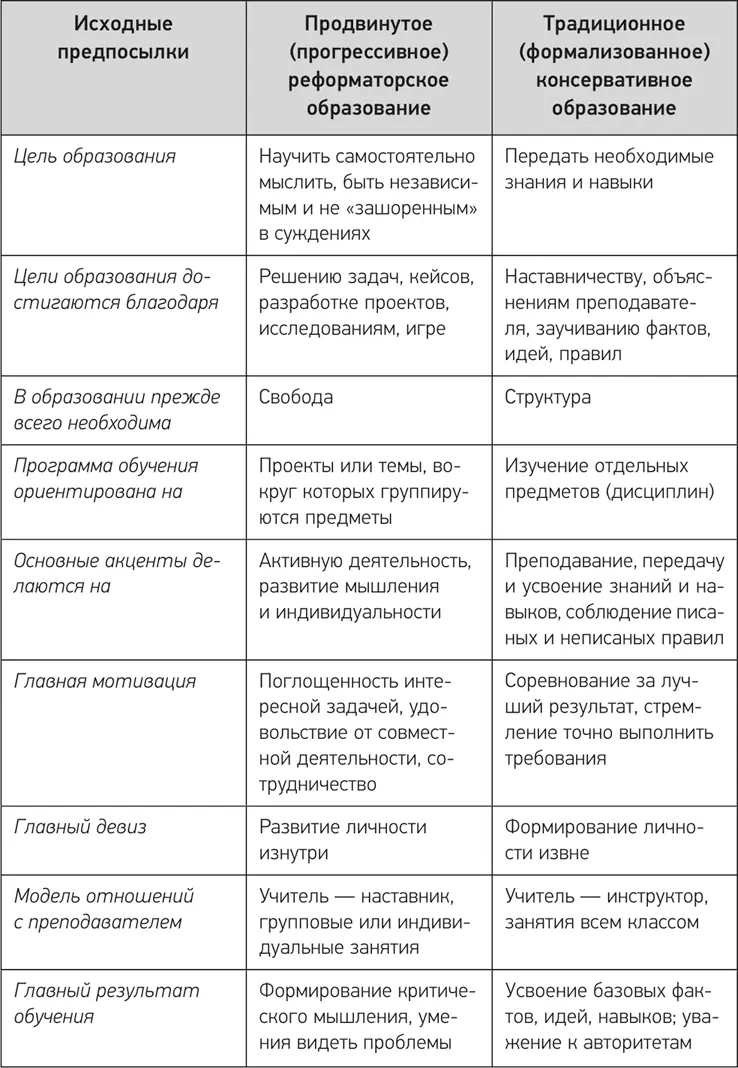

Все согласны, что образование постоянно нуждается в совершенствовании. Но одни тяготеют к революционным, а другие к эволюционным методам. Условно их можно назвать реформаторским и консервативным подходами к образованию. Но очень многие противоречия основаны на различиях исходных предпосылок. Различия между традиционным и реформаторским подходами можно показать в виде схемы [57].

Различия между подходами к образованию

Любой подход, доведенный до крайности, имеет свои основные опасности. У прогрессистов-реформаторов они связаны с отсутствием или минимальным присутствием «страховочной сетки» в виде стандартов и традиционных методик. Возможны и выдающиеся достижения, связанные с неформальностью и уникальной удачностью тех или иных методов обучения. Но одновременно более вероятна и «каша в головах» как результат анархии и бессистемности обучения.

У консерваторов-традиционалистов меньше шансов на достижение заоблачных результатов в обучении, но всегда гораздо выше расположена планка, ниже которой они не опустятся ни при каких обстоятельствах. Однако заметно больше опасности бездумного использования стандартов, шаблонов и догм в обучении.

8.2. Баланс противоречий в развитии образования

Одно из характерных свойств человеческого ума в том, что, сталкиваясь с противоречием, он не может оставаться пассивным. Ум приходит в движение с целью разрешить противоречие. Всем своим прогрессом человек обязан этому факту.

Э. Фромм, немецкий социологКак уже отмечалось, из-за разных требований к результатам обучения возникает различный спрос на образовательный продукт (знания/навыки выпускников). Это верно для всех форм образования, но, пожалуй, особенно наглядно проявляется в школе. Непосредственным потребителем являются дети. Именно они вместе с родителями вроде бы и должны судить о качестве обучения. Один учитель работает плохо, другой – блестяще, но главные потребители практически не оказывают на них никакого экономического влияния. Даже теоретически влияют только через «три ступеньки»: 1) ученики/родители предъявляют запрос к государству; 2) чиновники его формулируют; 3) директор получает некий сигнал и 4) поощряет учителя.

В реальности содержание, качество и цена образовательных услуг регулируются не взаимодействием потребителя и производителя, а «третьей стороной», государством. Именно оно, а не родители, платит сегодня учителю за работу и диктует школе всё подряд – единый стандарт знаний и расписание под него, учебник, единый экзамен, «стандартизированного» учителя и т. д. Каста чиновников перетянула на себя все рыночные роли. Единолично заказывает, производит и оценивает всё, что только можно заказать, произвести и оценить. Именно такие «услуги» и вызывают оторопь у общества [58]. Конечно, едва ли возможно и нужно, чтобы исключительно родители определяли всё в школьном образовании. Но и полное игнорирование их мнения тоже едва ли рационально.

Во всех видах обучения предъявляемые требования зачастую носят встречно-противоположный характер. Как отмечалось выше, работодателю выпускник нужен для работы «здесь и сейчас». А «образователи» и продвинутые обучающиеся мыслят 20–40-летними временными горизонтами.

Государство и общество – когда осознанно, а часто не очень осмысленно – балансируют между этими крайностями, имея в том числе и собственные цели, в частности социальную стабильность. Но всё это вместе взятое позволяет образованию функционировать и развиваться. Прагматизм работодателей не дает «образователям» расслабиться и предаться абстрактным размышлениям о том, к примеру, сколько ангелов может уместиться на конце иглы.

Расширение кругозора обучаемых в конечном счете выгодно и учащимся, позволяя в дальнейшем лучше адаптироваться к изменяющимся потребностям рынка, и работодателям, улучшая приспособляемость персонала к быстро меняющимся реалиям. Всё это способствует как государственным целям по развитию нации, так и задачам поддержания социальной стабильности.

Вообще можно выдвинуть гипотезу, что разрыв между подготовкой вузовского выпускника и потребностями работодателя есть величина постоянная. Для образования необходимые для будущей работы студента компетенции – всегда словно линия горизонта: к ней приближаешься, а она отдаляется.

8.3. Специфика функций университета

Образование – просто дух общества, поскольку оно передается от одного поколения другому.

Г. К. Честертон, британский писатель XIX – XX вековПротиворечия в отношении образовательных функций проявлялись и в многочисленных дискуссиях о главных задачах университетов. Ретроспективный анализ этих дискуссий был проведен, например, видным специалистом по образованию, деканом экономического факультета МГУ А. А. Аузаном [59]. Важной вехой в понимании того, зачем нужны университеты, явилась работа «Миссия университета» испанского мыслителя Ортеги-и-Гассета. Он в 1930 году сформулировал ряд парадоксов, до сих пор позволяющих структурировать рассмотрение вопроса: 1) Университеты нужны не потому, что студенты разумны, а потому, что они недостаточно разумны: иначе бы они обучились сами. 2) Университет среднему человеку пытается дать высшее образование и сделать из него классного специалиста. 3) Университет неотделим от науки, но у среднего человека нет никаких причин становиться ученым.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: