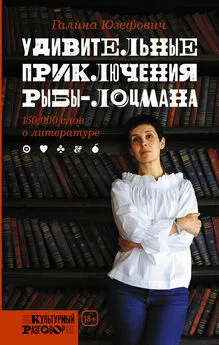

Галина Юзефович - Удивительные приключения рыбы-лоцмана: 150 000 слов о литературе

- Название:Удивительные приключения рыбы-лоцмана: 150 000 слов о литературе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-099672-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Галина Юзефович - Удивительные приключения рыбы-лоцмана: 150 000 слов о литературе краткое содержание

Удивительные приключения рыбы-лоцмана: 150 000 слов о литературе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

[161]

В российских магазинах книга Эми Чуа «Боевой гимн матери-тигрицы» располагается на полках, отведенных литературе по воспитанию детей и домашнему хозяйству, а значит, заведомо вне поля зрения тех, кого интересует актуальная проза хорошего качества. Отчасти такое расположение оправданно: книга госпожи Чуа, с одной стороны, и в самом деле посвящена вопросам воспитания, а с другой – действительно не обладает сколько-нибудь выдающимися художественными достоинствами. Однако ни то, ни другое не должно вводить читателя в заблуждение: «Боевой гимн матери-тигрицы» – одна из самых ярких, провокативных, саморазоблачительно-откровенных и при всем том захватывающе интересных книг, опубликованных за последние годы. Если угодно, настоящая бомба под неяркой обложкой, взорвавшая американское общество и на несколько лет превратившая безопасную доселе тему материнства и детства в смертоносное минное поле.

Американка в первом поколении, старшая дочь скромных китайских эмигрантов, Эми Чуа достигла выдающихся успехов: сегодня, в свои пятьдесят, она профессор юриспруденции в Йельском университете, жена успешного юриста, хозяйка двух очаровательных собак самоедской породы, а также мать двух красивых, умных и талантливых дочерей. Старшая, София, одаренная пианистка и учится в Гарварде. Младшая, Лулу, еще школьница, но уже великолепно играет на скрипке и в теннис.

Однако за фасадом этой семейной идиллии скрывается поле ни на минуту не затихающей битвы. Когда младшей дочке Эми Чуа было три, мать решила познакомить ее с фортепиано, а когда девочка отказалась и закатила скандал, выставила ее в легком платьице на мороз. Даже на каникулах дочери госпожи Чуа занимались музыкой не меньше трех часов в день, «пятерка с минусом» в школе считалась позором, а второе место на конкурсе сочинений приравнивалось к семейной трагедии. Лулу ненавидела пианино настолько, что на клавишах оставались отметины от ее зубов, но это не спасало девочку от ежедневных многочасовых уроков. Когда дочери Эми глубоко переживали смерть любимой бабушки, мать потребовала, чтобы они собрались с силами и написали прочувствованные речи для ее похорон, причем заставляла их редактировать тексты снова и снова, покуда не добилась безупречного результата. В любой ситуации, когда кто-либо из девочек очевидным образом не справлялся с поставленной задачей, Эми не просто не сбавляла оборотов, но, напротив, усиливала нажим.

Вот краткий перечень вещей, делать которые Софии и Лулу было строго запрещено: «Ночевать у друзей. Ходить на детские праздники. Участвовать в школьных постановках. Жаловаться на то, что им нельзя участвовать в школьных постановках. Смотреть телевизор или играть в компьютерные игры. Выбирать внеклассные занятия по своему усмотрению. Играть на любом другом инструменте, кроме фортепиано и скрипки. Не играть на фортепиано и скрипке».

О том аде, в который она превратила жизнь собственных дочерей, Эми Чуа и пишет в своей книге – спокойно и откровенно, без позерства, но и без сожалений. Да и о чем сожалеть, когда ею руководила не ненависть к Софии и Лулу, но безграничная любовь к ним, твердая вера в то, что они способны на большее, и, главное, четырехтысячелетняя традиция китайского воспитания. Именно в этой немыслимой и неприемлемой для «мягкотелых западников» строгости, порой переходящей в жестокость, кроется, по мнению автора книги, секрет того феноменального успеха, которого сегодня достигают китайцы в самых разных областях – от музыки до физики и от бизнеса до медицины.

В Америке после выхода «Боевого гимна» общество раскололось на две непримиримые части – и в России, надо полагать, реакция будет схожей. Одна половина читателей наверняка ужаснется и проникнется состраданием к маленьким жертвам китайского родительского произвола. Другая же половина испытает угрызения совести от того, что так непростительно мало печется о будущем своих детей. Но уж точно и первые, и вторые всерьез задумаются о той неодолимой силе (чтобы не сказать, смертельной угрозе), которую представляют собой сегодня китайцы. Как мы знаем из анекдота, при соответствующем обращении летать под куполом цирка способны даже маленькие крокодильчики. Страшно подумать, как высоко полетят крокодильчики, выращенные матерью вроде Эми Чуа.

Михаил Эпштейн

Отцовство

[162]

«Я услышал», «я прильнул», «я хотел», «я боялся», «мне казалось»… Первое, что с первых же страниц, с первых строк бросается в глаза в книге философа Михаила Эпштейна «Отцовство», – это обилие личных местоимений первого лица единственного числа. Вопреки читательским ожиданиям, обусловленным самим названием, главный сюжет Эпштейна – не отношения с ребенком и тем более не сам ребенок, не «мы» и не «ты», но в первую очередь «я». В фокусе авторского внимания феномен переживаний мужчины, ставшего отцом, – метаморфоза его внутреннего мира, для которой рождение ребенка становится бесконечно важным, но всё же внешним поводом, своего рода отправной точкой.

Двадцать месяцев – от той минуты, когда отцовское ухо впервые слышит биение сердца еще не родившегося малыша, и до той недели, когда маленькая дочь начинает ходить и лепетать, – так сам Михаил Эпштейн определяет хронологические рамки своей книги. Что чувствует отец в начале беременности жены (правильный ответ – опустошенность), а что в конце (одиночество), как переносит он невыносимый момент собственно родов (действие происходит в СССР 1979 года, так что о возможности присутствовать и помочь речь не идет), первая встреча в мутном окошке роддома, сладкий младенческий запах, тотальное единение, первые робкие попытки направлять и контролировать и, наконец, первый детский шаг – прочь от родителей, в собственную жизнь… Опыт Эпштейна одновременно уникальный и типовой – ну, разве что с поправкой на несколько гипертрофированную рефлексивность. Внутренние датчики автора фиксируют малейшие колебания уровня нежности или тревоги в крови, в то время как натренированный философскими и литературоведческими штудиями мозг анализирует всё происходящее снаружи. Какие-то из его наблюдений – банальности, про которые сегодня любая знающая акушерка непременно расскажет неопытным родителям (например, про то, что ребенок любит тесноту и чувствует себя комфортнее в закрытом помещении). А какие-то – скажем, пассаж про то, что стихотворение Лермонтова «Выхожу один я на дорогу» восходит в своих финальных четверостишиях к архетипу младенческой колыбели, или замечание, что в любви к дочери для мужчины реализуется потребность любить свою жену всегда, в том числе в ее детстве, – звучат свежо и незаигранно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: